Pickup

2025.09.25

コラム | 知財図鑑コラム

知財ハンターがオススメする「ものづくりをしたくなるハウツー本」【知を読む】

世界を進化させる“すごい知財”を日々収集し、クリエイター目線で未来の活用法を提案するWEBメディア「知財図鑑」。知財図鑑に掲載される情報は、日々テクノロジーやカルチャーにアンテナを立て続けている知財ハンター、およびDAOを目指した自律分散型組織「知財ハンター協会」のメンバーによってハントされています。

このコラム「知を読む」では、職種も年齢も様々な知財ハンターたちがレコメンドする書籍を紹介します。今回のテーマは「ものづくりをしたくなるハウツー本」です。

▶︎知財ハンター協会へのお問い合わせ・参加はこちら

『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』

“習慣”をつくることは、“自分をつくる”ことにつながるんだと気づかせてくれた一冊です。

ヨガを続ける中でこの本に出会い、“習慣がアイデンティティを育てていく”という言葉に深く納得しました。

自分の実践をそのまま言語化してもらえたようで腑に落ちる発見があり、読んだら自然と“習慣を生活に落とし込んでみよう”と思える本です。(レビュアー:いっぽ)

Amazonページはこちら

『料理の四面体』

今回紹介したい『料理の四面体』は、レシピがいっぱい載っている一般的なレシピ本ではありません。

レシピ本丸暗記では、その料理しか作れない。そうではなく料理の構造・原理を発見し、料理の世界を広げていくことを目指す、という超ハードボイルド・演繹思考探究型の料理の本です。今日何食べようかな、で開く料理本ではありません。

まぁそれでも、出てくる料理の描写が美味しそうすぎて描かれている料理を作りたくなってしまうのですが。(レビュアー:yuk)

Amazonページはこちら

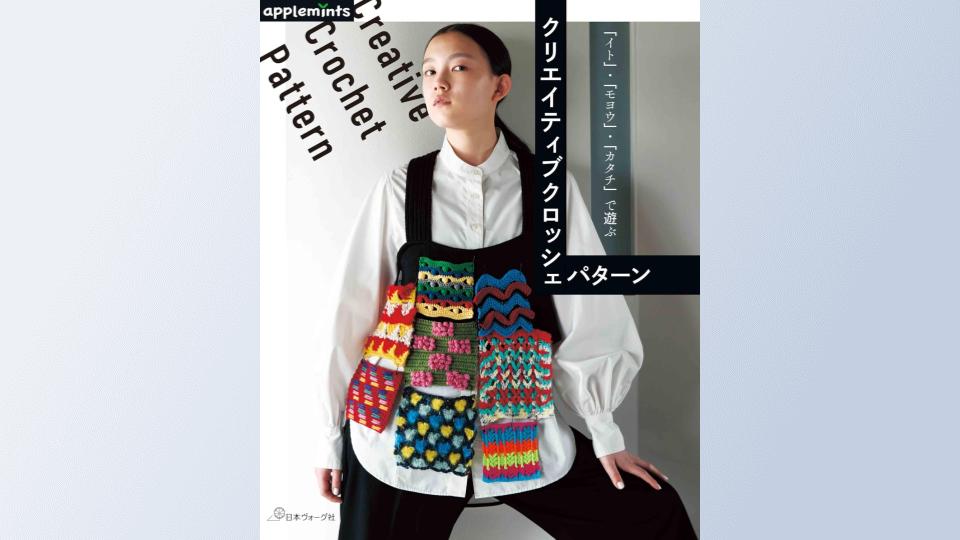

『「イト」・「モヨウ」・「カタチ」で遊ぶ クリエイティブクロッシェパターン』

編み物をはじめて3年ほどになります。いろいろなハウツー本があって楽しい趣味ですが、なかでもオススメの本はこれ。

編み物ハウツー本は「セーターの編み方」といった教本ものが多いのですが、本書は特定のアイテムを作るというより「パターン(編み地)」の考案にフォーカスしています。編み図・糸・素材などの持ち味をミックスして、見たことのないような編み地を自分でつくる楽しさは、いま一番ハマっているジャンルです。(レビュアー:GANTAN)

Amazonページはこちら

『これでうまくいく! よく育つ多肉植物BOOK』 / 『世界植物記: アフリカ・南アメリカ編』

自宅で、多肉植物を中心に約100鉢を育てています。

そのきっかけになったのが、名店「鶴仙園」を見たことでした。店主・靍岡 秀明さんの『これでうまくいく! よく育つ多肉植物BOOK』は、見慣れない多肉植物の特性を踏まえた育て方をわかりやすく伝えてくれる、ビギナー~中級者の方におすすめのハウツー本です。

その面白さを広げてくれたのが、植物写真家・木原 浩さんの『世界植物記: アフリカ・南アメリカ編』でした。この本にはイエメン共和国のソコトラ島をはじめ、多肉植物が「原生」している様子が収められています。自宅の小さな鉢のなかで育つ植物たちとは、姿が全く違うこともあります。植物という趣味は、遠く離れた場所を想像して旅をするような、特殊なものづくりだと教えてくれた本でした。(レビュアー:GANTAN)

「これでうまくいく! よく育つ多肉植物BOOK」のAmazonページはこちら

「世界植物記: アフリカ・南アメリカ編」のAmazonページはこちら

『映像実験のために テクスト・コンセプト・パフォーマンス』

いままで、劇映画ではないやや抽象的なテーマの映像作品を何作かつくりました。その参考になったものはたくさんありますが、本としては実験映像作家・飯村隆彦さんの『映像実験のために』です。

「実験映像」はアートのなかでもすっかり忘れられているジャンルですが、ジョナス・メカス、ケネス・アンガー、スタン・ブラッケージ(あげればキリがない)などは映画の枠組みを壊す凄まじい実験を行っており、その作品はいま見返しても驚くし、美しいと思います。

飯村隆彦は日本の代表的な実験映画作家で、コンセプチュアルアートやミニマルアートを映像で試みたような人です。文字や数字をひたすら映す、フレームの中にフレームを入れる、画面が明滅するのみ、などの作品の「実際の撮りかた」が本に書かれており、作品の背景にある、各時代の哲学などと接続した深い思考も語られます。

正直(私にとっては)まったく意味がわからないほど難解な表現もあるのですが、この本が教えてくれるのは「自分の中で強い筋が通っていれば何をやったって良い」という不気味なほどの創作の力、そして「つくりかたは、つくれる」ということです。ライターになった今でも、何かものをつくるうえで、とても大切な考え方だと思います。

(レビュアー:GANTAN)

Amazonページはこちら

『韓国グラフィックデザイナーの仕事と環境』

代官山・蔦屋書店のトークイベント<WEEKEND TALKS vol.1>にて購入。編著を手がけた後藤哲也さんと、韓国のグラフィック・デザイナーであるチョン・ヘリさんのリモート対談に足を運んだのですが、日常で「ん?」と感じた違和感すらハイコンテクストな作品に落とし込んでしまうヘリさんのセンスに刺激をもらいまくり。

NewJeansとミン・ヒジン先生の登場以降、非デザイナーからも熱い視線を浴びることになった(そして実際にレベルが底上げされた)韓国グラフィック・カルチャーですが、2022年に上梓された『K-GRAPHIC INDEX』の姉妹編にあたるこの本では、韓国の社会問題にも切り込んでいます。19人のデザインスタジオと7人の学生が生み出した素晴らしいアートワークはもちろん、彼らのアトリエや「気分転換に訪れる場所」なんかも掲載。インテリアや空間デザイン好きの人も楽しめる1冊だと思います。(レビュアー:上野功平)

『ドブロクをつくろう』

現代の日本では、個人でお酒をつくることは法律で固く禁じられています。ただその背景にあるのは、国家が戦争のために財源を確保しようとした歴史です。明治期以降、酒税は軍事費を賄う重要な収入源とされ、庶民が自家用に酒を醸す自由までもが取り上げられました。つまり「自らつくって飲む」という人間的な営みは、国家の都合で搾取・抑圧されてきた…とも言えるのです。日本以外のほとんどの国では趣味の酒造りが認められており、そこから誕生したのがクラフトビールの文化でもあります。

前田俊彦 編『ドブロクをつくろう』は、この不自由な歴史を前提に、「なぜ個人が生産者になる自由を禁じられねばならないのか」を突きつけます。酒税法の矛盾を暴き出し、暮らしを自分の手に取り戻すことの意味を熱く語るのは憲法学者、詩人、郷土史研究者、芸術家といった多彩な書き手たち。そこに流れているのは、パンク的とも言えるDIY精神と「人間の自由と尊厳とは何か」という根源的な問いです。ちなみに実際にドブロクのレシピが紹介されるのは後半の十数ページだけ。可愛い表紙に騙されそうになりますが、人間の“つくる“という行為の本質をめぐる、オルタナティブな思想に溢れた一冊です。(レビュアー:松岡 真吾)

いかがだったでしょうか?このコラムでは引き続き「知財ハンター」のメンバーがオススメするモノ・コトを定期的に紹介していきます。自分もオススメを共有したい!新しい技術やトレンドについて交流したい!と感じた方は、まずは「知財ハンター協会」のDiscordコミュニティに気軽に参加してみてください。

▶︎知財ハンター協会へのお問い合わせ・参加はこちら