Pickup

Sponsored

2026.01.22

インタビュー | 斎藤 雄一×山口 茜×松本 麻里×後藤 慶久×谷 清鳳

「公式戦」ばかりでは、未来の空間は描けない。乃村工藝社「未来創造研究所」が挑む研究の社会実装

株式会社乃村工藝社

空間づくりのリーディングカンパニー・乃村工藝社が2022年に組織化した社内研究開発組織「未来創造研究所」。外部クリエイターや企業、大学などと共創し、一人ひとりのクリエイティビティを起点に空間の価値をアップデートする研究・実装を行う場だ。現在、未来洞察、サステナブルデザイン、地域デザイン、インクルージョン&アート、歓びと感動学、未来のプロトタイピングという6つのテーマで活動を推進している。

その設立の背景には、コロナ禍による「場所」の価値喪失への危機感と、クライアントワークだけでは社会課題に対して後手に回ってしまうというジレンマがあった。

2025年2月、乃村工藝社台場本社に開設された未来創造研究所の活動拠点「Creative Lab.」を訪ね、所長の齊藤雄一氏、ビジョンデザイン部長の山口茜氏、そして各ラボを牽引するメンバーに取材。見えない「現象」のデザインや、インクルージョンを起点とする市場開拓に繋がる取り組み、空間の新たな価値基準をつくろうとする同研究所の現在地に迫る。

「公式戦」の傍らに、未来のための「筋トレ」を。乃村工藝社がR&D組織を立ち上げた理由

──まずは「未来創造研究所」設立の経緯から教えてください。空間ディスプレイ業界の最大手が、研究開発(R&D)に取り組みはじめたのはなぜでしょうか?

齊藤

きっかけはコロナ禍です。外出ができなくなり、我々が作ってきた「人が集まる場所」が閉鎖され、自分たちの仕事の意義が揺らぎました。その時、当時の社長の発案で「ソーシャルグッド」という方針が打ち出され、事業を通じて社会的価値に還元しようという機運が高まりました。

ただ、2年ほど試行錯誤してみて気づいたのは、お客様からお金をいただいて行うクライアントワークの中で「社会にいいこと」をやろうとしても、どうしても中途半端になってしまうことです。自分たちを起点に、能動的に社会課題へアプローチするには、自社の予算で先行して研究開発を行う必要がある。そうして始まったのがいまの我々の活動です。

──そうして「未来創造研究所」という組織が設立された?

齊藤

2022年に「空間の感性と科学」をテーマとした社内研究組織として「未来創造研究所」は誕生しました。そこにソーシャルグッドをテーマにR&D活動をしていたメンバーや、デジタルテクノロジーを活用しプロトタイプを作成していたメンバーが合流していき、現在の形が出来上がったという経緯です。

山口

この研究所の活動は、デザイナーとしてクライアントワークも担当している私の課題感ともリンクしました。乃村工藝社では年間約1万件のプロジェクトが動いていますが、それらはすべて、いわば「公式戦」なんですよ。

もちろん現場で育つ筋肉もありますが、それだけではいつか提案やアイデアのネタが尽きるし、息切れしてしまう。「これ、いけるじゃん」という確信を持って提案するための「筋トレ」、すなわち研究や実験の場が欲しいと感じていた。そこに会社が「未来創造研究所」を設置したので、社員で話し合いながら中身を作っていったかたちです。

齊藤

2021年頃に社内でソーシャルグッドに関する研究テーマを公募したところ、80件ほどの応募がありました。それらを「環境」「インクルーシブ」などジャンル分けしてそれぞれ走らせてみたのですが、やはり「誰かがやってくれたらいいな」という温度感のテーマは、2〜3年で息切れして不思議と消えていったんです。結果として、本当にパッションのある人間とテーマが残り、現在の組織に収斂(しゅうれん)していきました。

「未来創造研究所」では、研究分野ごとの縦割りの感覚はほとんどなく、あえて領域を曖昧にしながら、プロジェクト単位で現在所属するメンバーごとの得意分野をベースに動いています。

「102トンのCO²」と言われても、心は動かない

──ここからは具体的な研究内容について伺います。「サステナブルデザインラボ」では、ロケット廃材を活用したスピーカー『DEBRIS』などを開発されています。これらはどのような経緯で生まれたのでしょうか。

後藤

もともと僕は営業職出身で、環境意識が高かったわけではありません。それでも環境というテーマに携わることになったきっかけは、コロナ禍で営業活動が止まった際、唯一クライアントが話を聞いてくれたテーマが「環境」だったことです。当初は、建材カタログから「エコマーク」がついている素材を片っ端から集め、切り貼りして100種類くらいのサンプルを作り、外資系ハイブランドのクライアントに「これが日本のエコ最前線です」と持っていきました。

しかし、全く響かなかったんです。「日本のエコマークがついているかどうかは関係ない。我々のグローバル基準に適合した素材でないと使えない」と言われまして。既存のカタログから選ぶだけの提案では通用しないと痛感しました。そこから、メーカーさんと協力して素材そのものを開発したり、既存の素材の新しい用途を見つけたりする活動を始めました。

──そこからなぜ「スピーカー」の開発に至ったのでしょうか?

後藤

環境配慮のジレンマとして、「数値の限界」を感じたからです。例えばある空間を作った時、CO²排出量を算定して「102トンでした」と提示したことがあります。でも、言われた方は「で、どうすればいいの?」「重そうだね」という感想で終わってしまう。数値としての正しさはあっても、我々が提供したい「空間の歓びや感動」とは直結しなかったんです。

そこで、環境素材を「数値」ではなく「体験」として伝えられないかと考えました。素材は見た目だけでなく、密度や硬度によって音の響きも全く違う。ならば、素材を「楽器」に変えて、音を聞いてもらえば興味を持ってもらえるんじゃないかと。そうして立ち上げたのが、さまざまな素材でスピーカーを作るプロジェクト『noon by material record』でした。

──そこからどのように「ロケット」につながるのでしょう?

後藤

その活動を見てくれていたのが、宇宙開発の廃材をアップサイクルする「& SPACE PROJECT」の方々でした。彼らは「宇宙への関わりしろ」を増やしたい、我々は「環境への興味」を広げたい。その両者の想いが合致し、共同開発して生まれたのが『DEBRIS(デブリ)』です。

筐体には、ロケット開発過程で試験使用された「ロケット燃料タンク」のアルミ合金を使っています。本来なら役割を終えて廃棄されるはずのタンクを、スピーカーのボディとして再利用しました。

「環境に配慮しましょう」と言うだけよりも、「これは本物のロケットのタンクで作ったスピーカーです。音がすごく良いから聴いてみてください」と言ったほうが、ワクワクするじゃないですか。音楽体験というポジティブな入り口を作ることで、結果として宇宙や資源循環といったテーマに触れてもらう。数値ではなく「感性」に訴えることこそが、我々ができるサステナブルデザインの形だと思っています。

「窓が開かない」を言い訳にしない。空間の質を変える“現象のデザイン”

──ビジョンデザイン部に属する「NOMLAB」では、どのような研究を行っているのでしょうか?

山口

NOMLAB(ノムラボ)は、世の中の様々な社会課題や潜在ニーズ、未来の兆しを起点として、空間の未来の可能性を広げるチームです。依頼を受けてから考え始めるのではなく、自ら想像し、プロトタイピングを通して、これからの空間のアイデアを育てています。ノムラボは特に「まずは一度つくってみる」という、実践的なアプローチを大事にしています。

谷

僕のチームでは主に空間における「現象」を扱っています。特に最近研究している対象は、「風」や「植物」の新しいデザインのあり方です。

谷

背景にあるのは、我々が普段扱っている空間、特にテナントビルや地下空間における「不自然さ」への課題感です。例えば、オフィスビルは窓が開かないことが多く、外とのつながりが遮断されています。空調管理はされていますが、そこには自然界のような「ゆらぎ」のある風は吹いていません。「窓が開かない」というだけで、その空間は現象的な価値が損なわれているのではないか。そう考えて、デザインの領域を「造作の形」だけでなく「現象」にまで広げようとしています。

──具体的にはどのようなアプローチを取っているのでしょう?

谷

まず、お台場海浜公園の木陰で実際の「風」を計測しています。風向風速計で取得したデータを見ると、自然の風は「風速」も「風向」もそれぞれ揺らぎをもって複雑に変化しています。

一方で、空調の効いた室内のデータは、グラフの中心で点が止まったままほとんど動きません。この「実際に起きている空気の動きの差を見て見ぬふりをしていていいのか?」という問いから、室内に自然な空気のゆらぎを生むシステムを開発しました。今、天井に見えている4台のファンがそれです。

──(頭上のファンを見上げて)3Dプリンタで作られた独特な形状ですね。

谷

はい。この4台を連携させ、空間全体の風のボリュームと方向を制御しています。屋外でサンプリングした風データをベースに、センシングした現在の空間内の風の動きをアルゴリズム的に処理し、「次の風」を生成し続けているんです。エアコンのルーバーや首振り扇風機のような「選択的」な風ではなく、空間全体を包み込む「立体面的」な風を生み出しています。

谷

面白いのが、このシステムが稼働している時は誰も風の存在に言及しないんですが、メンテナンスなどで止めると「なんか今日、空気が変じゃない?」「風がないんだけど」とクレームが来るんですよ(笑)。

山口

「あることには気づかないが、ないと不快に感じる」。これこそが、今後の空間デザインに必要な「質」だと思うんです。目に見える意匠のデザインは乃村工藝社の創立から130年間ずっと徹底してやりつづけている中で、そこに今よりももう少し意識的に「見えないデザイン」を取り入れていくことが、今後、空間の質をより高めていく要因になっていくことを期待しています。

インクルージョンは「福祉」ではなく「市場開拓」である

──「インクルージョン&アートデザインラボ」の活動についても伺います。「センサリールーム」などの開発は、どのような課題意識から始まったのでしょうか?

松本

出発点は、乃村工藝社が掲げるミッション「歓びと感動を届ける」に対する、私自身の葛藤でした。私たちが毎年ものすごいエネルギーを注いで空間を作っている中で、そこにある「歓びと感動」が本当にあらゆる人に届いているのだろうか?という疑問が拭えなかったんです。

例えば、「感覚過敏」という特性を持つ方々がいます。聴覚や視覚がとても鋭敏で、スタジアムの歓声が耐えがたい苦痛になったり、照明の光で動けなくなってしまったりする。サッカーが大好きなのに、スタジアムの環境が辛くて行けない。でも、それはご本人の障害のせいではなく、「私たちが作る空間が、その人に体験を諦めさせている」ということを大きな課題だと捉えています。

──空間のプロフェッショナルとして、その障壁を取り除こうとしたわけですね。

松本

おっしゃるとおりです。そこで、筑波大学・佐々木銀河先生との共同研究や、感覚過敏の啓発活動をされている「感覚過敏研究所」と連携して、スポーツ施設やイベント会場などに設置したのが、「センサリールーム」や「カームダウンブース」でした。

ここで強調したいのは、これが単なる「福祉的な支援」ではないことです。実証実験を行った際、ある親御さんが「やっと家族みんなで試合が見られた」と涙を流されていました。外出困難な事情があるお子さんがいると、どうしても「お出かけ」自体を家族全員が我慢してしまうんです。サッカーが好きなのはご兄弟かもしれないし、親御さんかもしれない。でも、誰か一人が行けないと、家族全員が諦めることになる。

山口

これをビジネスの視点から考えると、空間側の配慮不足によって、潜在的に大きな機会損失が生まれていることが見えてきます。インクルージョンに配慮した空間をつくると、当事者一人だけでなく、その背後にいる親御さんやご兄弟、つまり家族全員を新たな顧客として迎え入れられるわけです。

これまで我慢して諦めていた層がスタジアムに来て、グッズを買い、食事を楽しむ。当事者が嬉しい、ご家族も嬉しい、そして事業者も集客が増えて潤う。きれいごとではない「三方よし」の経済循環が生み出せるんです。

松本

はい。ですから、インクルージョンを単なる「福祉」として捉えるのではなく、事業者様にとってもメリットがある持続可能な仕組みとして社会に定着させていく。そうして初めて、私たちのミッションである「歓びと感動」を、本当にあらゆる人に届けられるのだと考えています。

年間約1万件の「実装の機会」が社会を変える

──お話を伺っていると、各ラボが個別に動いているようで、実は「見えない価値の可視化」や「実装への強い意識」という点で繋がっているように感じます。

齊藤

そうですね。組織図上は分かれていますが、実際のプロジェクトはかなり混ざり合っています。例えば、センサリールームを作る際も、素材選びでは後藤のサステナブルチームが入りますし、形状の検証では谷のチームの知見が活かされます。「誰がやるの?」という隙間の領域を、みんなで寄ってたかって埋めていくのが我々のスタイルです。

──さまざまな企業の研究所がある中で、乃村工藝社の研究開発組織ならではの強みとは何だと考えていますか?

齊藤

私たちが全員、空間デザイナーやプランナーといった「現場のプロフェッショナル」であること。これに尽きると思います。全員がバックボーンとして現場での悩みや、「もっとこうしたい」と葛藤を抱えた経験があって、だからこそ「研究のための研究」ではない、現場で本当に使える「実装」を前提とした研究ができるんです。

山口

それに加えて、圧倒的な情報量と「実装の機会」があります。私たちにはプランナーやデザイナーなど約600人のクリエイティブ職がいて、年間約1万件のプロジェクトが動いています。日々膨大な数のマテリアルや現場を見ているからこそ、「世の中に何が足りないか」というニーズを肌感覚で知っている。「無いなら作ればいい」という発想が全ての起点です。

そして、研究所で生まれたプロトタイプを、クライアンワークの中で、例えばオフィスのプロジェクトで試したり、ミュージアムに提案したりと、社会実装に繋げるチャンスが桁違いにあります。例えば、何らかの技術をひとつ開発できれば、それを数百件のプロジェクトに提案できる可能性がある。現場を知る人間が作るからこそ、小さな実験で終わらせず、社会的なインパクトを出せる規模感で展開できる。これこそが、私たちの強みの1つだと思っています。

──最後に、今後の展望をお聞かせください。

齊藤

やや賛否両論のある話をしますが、空間デザイン業界はずっと「なんとなくカッコいい」「雰囲気がいい」という定性的な評価で成り立ってきました。しかし、本来は空間への投資がどれだけの集客や売上、そして人の感情に影響を与えたかは、定量化できるはずなんです。スターバックスがあれだけ支持されるのも空間の力が大きいはずですが、そこが数値化されていない。

山口

そこで2021年から取り組んでいるのが、「空間における歓びと感動とは何か」という問いを探求するプロジェクトです。産学連携で「心地よさ」や「感動」をロジカルに解明し、学問として体系的に整理する試みを続けています。その成果として、2025年に書籍『空間の歓びと感動学』も出版しました。

齊藤

経営資源としての空間の価値を証明できなければ、業界の未来も、デザイナーの地位も向上しません。非常に難しい領域ですが、ここにメスを入れていきたいです。現場の空間デザイナーたちが戦うための武器を磨き、時にはルールそのものを変えていく。それが未来創造研究所の役割だと思っています。

TEXT:Tetsuhiro Ishida/PHOTO:Daisuke Okamura/EDIT:Yuka Fukushima

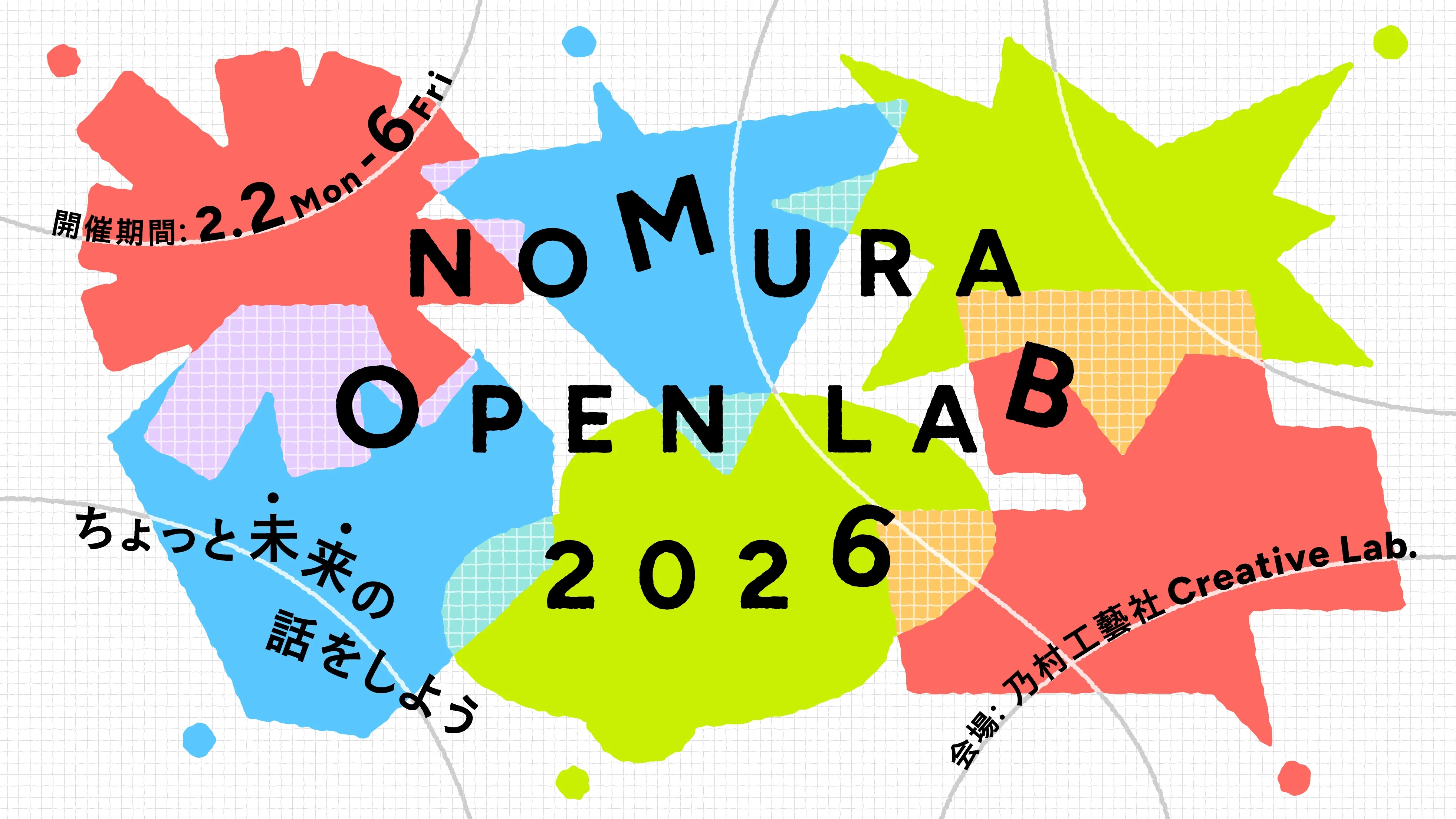

NOMURA OPEN LAB 2026を今年も開催します

NOMURA OPEN LAB 2026

https://rd.nomurakougei.co.jp/topics/event/page/nomura-open-lab-2026

乃村工藝社・未来創造研究所は、研究拠点Creative Lab.における活動を社内外にひらく「NOMURA OPEN LAB 2026」を、2/2(月)から2/6(金)の5日間にわたって開催します。

NOMURA OPEN LABは、研究や実践の現在地を共有しながら、肩書きや立場を越えて、これからの社会や空間について考える場です。私たちは、日々の仕事や研究、現場で感じる気づきや変化の兆しを持ち寄って、皆さんと語り合いたいと思っています。

未来創造研究所のメンバーや多様なゲストによるトークセッションを中心に開催し、展示や交流も楽しんでいただける時間もご用意しています。

<イベントタイトル>

NOMURA OPEN LAB 2026

公式ページ:https://rd.nomurakougei.co.jp/topics/event/page/nomura-open-lab-2026

<開催日時>開催期間:2026/2/2(月)~2026/2/6(金)

時間:10:00~20:30

会場:乃村工藝社本社 S棟2F未来創造研究所 Creative Lab.

定員:各トークセッション 50名

参加費:無料

申込み〆切:2026年2月1日(日)17:00