Pickup

2025.12.02

インタビュー | 池原 優斗

共に逸脱するためのデザイン─【AIの余白と人類の進化】 vol.01

人類と人工知能がともに迎える「良いシンギュラリティ」の実現をめざすAI領域の専門チーム「ai-ai〈アイアイ〉」は、 「Good Singularity(良い技術的特異点)」を迎えるためのリサーチとして、連載企画「AIの余白と人類の進化」を始めます。

人工知能の余白と人類の進化を模索する――ai-ai は、人工知能と共に良いシンギュラリティを迎えるため、生成AI領域に特化した専門チームとして設立されました。

本企画では、人工知能の余白と人類の進化について、新しい視点を提案・実践している若手研究者やアーティスト、デザイナーの知見を借りることで、AIの異なる可能性やその実践のあり方を探ります。

第1回目のゲストは、人類学×認知科学×デザインの異分野融合に取り組む若手研究者・池原優斗さん。聞き手はai-aiチームより、Konel CTO / テクニカルディレクターの荻野靖洋と、永田一樹が務めます。

即興的なデザイン実践

──はじめに、池原さんがどんな活動をされているのかお伺いできますか。

池原

現在、北海道大学の博士後期課程の2年で、文化人類学を専攻しています。分野的には、認知科学とデザイン学にも顔を出しており、また北海道大学の「CHAIN」というセンターの教育プログラムに参加しています。

──「CHAIN」とはどのような組織なのでしょう?

池原

「CHAIN」とは北海道大学にある「人間知・脳・AI研究教育センター」で、人文知や脳科学、AIなどを合わせながら意識や自己、身体というのがテーマとなっている研究教育センターで、意識研究などの分野の研究が行われています。

── 領域横断的ですね。文化人類学とデザインはどのように関わっているのでしょうか。

池原

デザインの手法の一つに、デザインリサーチというものがあります。

デザインリサーチというのは、文字通り「デザインを行う中でリサーチをする」というものです。何かモノやコトをデザインする際には、そもそもどういう風にそれらが使われるのか、といったことを調査する必要があります。調査をする人の中には、実際に対象となるフィールドに入り長期間観察するような手法を取る人たちも。そうした中で、人類学的な議論も含まれたデザイン学が出てきています。

── 池原さんは、具体的にどのようなテーマで研究をされていますか。

池原

博士後期課程の研究としては、 「意識研究の界隈をほっつき歩く」ということがテーマになっています。

そこでは、先ほどのデザインリサーチで議論されていることの発想を取り入れています。目的があって何かを調査するというより、ほっつき歩く中で見えてくるものに興味があります。

── ほっつき歩く、というのは面白いですね。

池原

まず、意識研究が何をしているのかというと、どうして私たちは意識を持つことができて、それはどういうものなのだろうか、ということを学際的に研究しています。たとえば以前、Konelにも所属している永井 歩(IAMAS卒のエンジニア)さんの制作したVR作品、《Virtual Hallucinogen》を扱ったこともあります。

池原

そういった様々な感覚や知覚を含めた意識について研究している場所で調査していたのですが、学際的な分野で交流していくうちに、意識の研究ではない面白いプロジェクトも生まれるようになりました。段々とその現象そのものが面白いと感じるようになり、こういうテーマ設定になっていきました。

本質的に追いかけたい現象としては意識研究自体というよりも、その場に多様なバックグラウンドの人が集まってきて、どのように面白いプロジェクトが生まれてくるのか――ということに興味がある感じです。

── とても興味深いです。研究ではどのような議論から影響を受けているのでしょうか。

池原

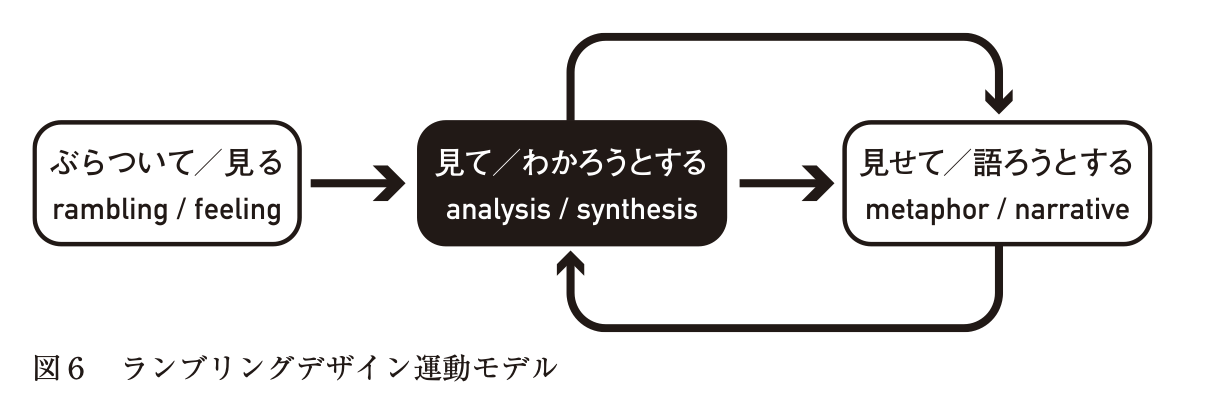

もちろん様々な研究から影響を受けているのですが、軸の一つとして「ランブリングデザイン運動」というものがあります。これはデザインと人類学の知見を応用した理論で、札幌市立大学の横溝研先生が提唱しています。

池原

ランブリングデザイン運動とは、まだうまく定義できていない問題に取り組むためにはどうしたらいいのか、ということについて考える議論です。仮説作りや、仮説検証を目的とした計画を行わずに実践をするというのが特徴です。

たとえば地域のためのデザインであれば、まずはその地域をあてもなく散歩をし、出会った人や出来事に基づいて即興的にデザイン実践を立ち上げていく。問題が最初にあるのではなく、ぶらついて感じたことを分析し、それらの関係を探りアウトプットに繋げる、というような形式を取ります。「環世界」の間でデザインする、という感覚にも近いかもしれません。

── 環世界について、詳しく聞かせていただけますか?

池原

ドイツの生物学者、ヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した概念です。

たとえばダニは、木の上に登り動物の体温による温度変化を感知すると、その動物めがけて落下します。落ちて血を吸えれば吸う、吸えなければまた登るというサイクルを繰り返します。ダニにとっての世界は、その限られた感覚器官と運動器官、そして生活のサイクルによって形づくられている、という考えです。

生物が違えば感覚器官や運動器官の構成が異なるので、環世界もそれぞれ違います。さらに言えば、人間も経験や興味からそれぞれの環世界を持っているとも言えます。

このように環世界は人や生物それぞれにあり、暮らす環境や生活によって変化します。そうした環世界がいくつもある中で、実践をすることについて考えています。

AIとコミュニティに宿る知識

── 人間以外の生物を含めた世界のデザインというのは、とても同時代的に思えます。こうした視点とAIについて聞いてみたいのですが、いかがでしょうか?

池原

過去に「アクターネットワーク理論の『人工主体』研究への適用――画像生成AIの分析を例に」という論文で書いたんですが、そこでは生成AIを考える時に、人間とAIと道具というカテゴリーでくくるのではなく、それぞれを対等なものとして扱うということを考えていました。

そもそもアクターネットワーク理論とは、人間と物などの非人間のものを区別せず、対称的に扱いながら、現場での関わり合い方、ネットワークの生まれ方を考える理論です。そこの場におけるそれぞれの存在を先入観なく記述していくことが大事なのですが、そうやってフラットに関係を見るからこそわかることがあります。

今は、AIをAIとして特別視しているようなところがあると思うんです。でも、本当はそこの場でのネットワークの中で、その各要素がどうやって動いているのかを見ていった方がいいですよね、というような話を書いていました。

──AIを特別視しているという指摘は、とても納得ができます。そうした視点は池原さんの現在行っている研究にも通じるのでしょうか。

池原

自分の研究のコンセプト的には、アクターネットワーク理論的な世界観もあるにはあるんですが、より「状況論」というものに基づいています。

状況的学習論というのがあるのですが、それは人が学習するということは、コミュニティに参加することであるという考え方です。何か情報を教え込むのではなく、共通する実践を行っている集団の中で人は様々なことを学びます。

それぞれの場所にはその場所固有のやり方があったりします。そうした現場に固有な状況のもと、熟練者の実践が見えるそばで、コミュニティの一員として「周辺的に参加」していく。そういうことを続ける中で、その集団の中で熟練者としてのアイデンティティを獲得することができます。

これはつまり、そのコミュニティに知識が宿っているということです。コミュニティの構造や秩序が「何を知識とするか」を含んでいる。だから、コミュニティに参加するようになればなるほど、知識をもつ人になっていく。状況的学習論ではそんな風に考えます。

──コミュニティに知識が宿る…という概念は面白いですね。

池原

また、この状況論の立場に立つ人たちは、「自分たちはデザインされてるんだ」と言います。環境に自分たちは規定されている、という考えです。

どういうコミュニティに所属しているかによって何を学ぶべきかも規定されるし、自分がどういうものをできるようになるかっていうものも、その仲間によって決定される。そうやってデザインされた現実を生きているんだと。

でもそれと同時に、自分たちがデザインを再デザインしていく、世界を再デザインできる可能性がある、というようなことをここで語ったりもしています。

── AIとそれを取り巻くコミュニティを考えた時、そこにはどのような変化があるのでしょうか?

池原

状況論の視点からの話として、今の対話型/チャット型のUIをしたAIが本当にコミュニティに参加していると言えるのか、という問題があると思います。先ほど言ったように、状況的学習論では、教え込むことが学習ではなく、コミュニティに参加することが学習である、という立場を取ります。

現在のAIの「学習」はまさしく教え込み型の学習や、そういうものを前提とした知識の考え方がベースにあるように思います。まさにAIにIQテストを解かせるとか、ベンチマークの数値で測るとか、そういうことですね。

でも、実際に何か仕事をしている人たちの学習は全然違うことをしてるはずで。そうすると、AIが実際に仕事する時にも齟齬が起こってくるんじゃないかと。やっぱり状況的学習論的な形で、AIの学習とは何かとか、AIが何か一緒に人と仕事をできるようになるってどういうことなのかっていうことを捉え直した方がいいだろうと考えています。人工知能を作る前提となる「知能」「知識」「学習」って本当にこれでいいのか? というような問いですね。

── いわゆる機械学習などは私たちのやっているような学習ではなく、コミュニティに AI が参加してからはじめて学習が始まったと言えるんじゃないかと。

池原

そういうことですね。 そう考えると、やっぱりチャット 型のUI というものはすごくよくない。

ChatGPTにコードを聞く場合も、自分が必要だと思うファイルだけ貼り付けて、ここはどうなってるんですか?と投げてみる。でも結局ChatGPTは、与えられた情報以上のことはわからずに回答をするという、ある種の疎外された状態になっていて。 それって状況論的には知性を発揮できない状態になっています。同じ場所を共有することができず、壁がパソコンの画面の中に存在しているような感じです。

感受性をもって逸脱する

── なるほど。では、AIに対して人間の持っている優位性とは何でしょうか?

池原

現実に対する「感受性」だと思います。自分の問題意識の外側にあるものや、考えてもいなかったものに出会えることは、現実の中にある「豊かさ」だと思います。LLM(大規模言語モデル)は言語的な情報が持っている豊かさを引き出している存在ですが、学習データの中の情報にしかアクセスできません。人間がLLMよりもできることは、今まで私たちが考えていなかったような、この世界が持っている豊かさを引き出していくことだと思います。

──最近、池原さん自身が「豊かさ」を感じたことは?

池原

たとえば、自分のやっているプロジェクトに「公園ケーキ」というものがあります。

これが何かというと、推しのYouTuberが西荻窪にあるパティスリーを紹介していて。そこに行ってケーキを買ったんですが、その時イートインが空いてなかったんですね。近くの公園で食べるのがベストだったんがですが、公園で食べるのがすごく恥ずかしくて、抵抗があって(笑)。 そこでこういう抵抗を乗り越えるようなデザインプロジェクトができないか?と思い様々な公園でケーキを食べる実践をしています。

── すごくリアリティを感じるエピソードですね(笑)。

池原

作り手がしっかりデザインしたケーキを食べる時は、やっぱり作り手が想定しているような、きちんとしたお皿とフォークで食べるのが大事だろうというような気がしていて。 それで、しっかりとしたフォークとお皿を使って、公園でケーキを食べたりしています。

こういう身近なタイプの逸脱はとても大切だと思っていますね。たとえばフードエッセイストの平野紗希子さんは、「ショートケーキは背中から」というエッセイの中で、ピザやショートケーキの食べ方について書かれています。三角の食べ物は、ピザにしてもケーキにしても、大体鋭角の先端から食べることになっている。ピザの中腹部分からかぶりつく人を見たことがないけど、そんな人がいたらびっくりするし、だいぶ自由!ってなる、と。ただ、ショートケーキを本当に美味しく食べようと思うのなら、くどいのが最初に来た方がいいから、本当は背中から食べた方がいいんだ……ということをエッセイで書いていて。

そういう「ちょっとした常識からの逸脱」というか、自由になる感覚を、日常の中で高い感受性を持ってやっていけることが重要な気がしています。逆に言えば、どこで逸脱すればいいのか、ということは感受性がないとわからない気がしていて。

それこそがLLMに対する人間の強み、優位性だと感じます。現実空間から、情報の新しい可能性、価値の新しい可能性を拾い出すことができる。逆にLLMのような言語やデータで統計処理をすると、常識が強く出ている空間を学習してしまっているので、なかなか抜け出すことができない。

感受性を持って逸脱する。ある意味では、逸脱を許容する空間というのが必要なんじゃないかと思います。

── とても共感できます。我々は、どのようにすれば逸脱を増やすことができるんでしょうか?

池原

一度、実践の中から逸脱をする感覚を養うことが重要だと思います。

公園ケーキでも、一度実践することで逸脱の感覚がわかってきます。最初に公園で陶磁器でケーキを食べようとすると、抵抗や違和感を感じて難しいんですが、やっていくうちに意外と公園で陶磁器とフォークの音が鳴っていることが正常に思えてくる。そういった違和感と正常を行き来するような感覚を覚えることができれば、うまく逸脱を増やすことができるような気がします。

ある意味これはフィールドワークに近くて。だから、みんなが「フィールドワーカー」になるっていうのがいいと思います。

── 面白いアイデアですね。たしかに、今のところフィールドワークはAIに代替されそうにないと思います。

池原

そのフィールドワークも受け身の観察だけじゃなく、能動的に自分から作っていくようなフィールドワークが必要だと感じています。

今、自分は公園ケーキシステムのプロトタイプを作っていて。 公園や街を歩きながら、どこでケーキを食べられるかを無理やり発想してくれるようなシステムを作っているんですよ。

これはLLMが逸脱してくれたというよりは、あえて逸脱するように設計しています。こういう風に、LLMに常識的じゃないことをやらせるためにどのようにデザインできるか。その思考がとても重要だと思っています。

インタビューを終えて

永田

「AIの余白と人類の進化」の初回ということで、文化人類学を研究されている池原さんにインタビューを行いました。改めて池原さん、ありがとうございました。

荻野さんは今回のインタビューについて、どのようなことを感じましたか。

荻野

一番最初に感じたのは、「逸脱」というコンセプトがai-aiの思想にすごく近い、ということです。また、状況論の話など、その場所性やローカルな感覚の重要性を感じ、日本人が好きそうな思想でもあるなと感じました。ただ海外から入ってきたものを使うのではなく、それをまた自分たちの好みに翻訳し直すというか...たらこパスタみたいな...

永田

たらこパスタ面白いですね(笑) 確かに海外のビッグテックに対するローカライズなどは、考えていくべきところなのかもしれません。

荻野

最近、NECが暗黙知をデータ化した「cotomi Act」というAIを出していたのですが、これもすごく日本らしいなと思います。

永田くんはどうでしたか。

永田

現実の中に帰ってくるのが面白いな、と感じました。全員フィールドワーカーになった方がいい、という話もありましたが、整理された情報空間から現実空間の豊かさやカオスさに戻っていく必要を感じました。そういった意味で、今後のマルチモーダルAIなどの発展も気になります。

ai-aiチームでは今後ともインタビューを通じて「人工知能の余白と人類の進化」について考えます。

聞き手:荻野靖洋、永田一樹