Pickup

Sponsored

2025.07.30

レポート

magma talk session 01 「創造性を引き出す音の可能性」レポート―音が紡ぐ創造空間としての「書店」とは?

ヤマハ 株式会社, VIE 株式会社, Konel inc.

2025年7月1日、虎ノ門ヒルズエリアで「magma talk session 01 創造性を引き出す音の可能性」と題した、音と創造性の関係を探るイベントが開催されました。

本イベントは、“Creative Science”の視点から、多様な企業と共に知を探求するパートナーシップ「magmalab」のキックオフイベントとして開催。丸善ジュンク堂書店による新スタイル書店「magmabooks」の体験空間「magmalounge」の設計に関わった3つの企業(VIE株式会社、ヤマハ株式会社、Konel / 知財図鑑)が登壇し、創造性を引き出す音の力について熱い議論が交わされました。さらに、参加者はmagmaloungeの体験セッションを通じて、今までにない知的空間の可能性を直接体感することができました。

magma talk session 01「創造性を引き出す 音 の可能性」

会場:ARCH Toranomon Hills / magmabooks

構成:

第一部:18:00-18:50 トークセッション

第二部:19:00-20:00 magmalounge体験

登壇者:

楠富智太氏(VIE株式会社 取締役COO)

森隆志氏(ヤマハ株式会社 研究開発統括部先進技術開発部 副部長)

出村光世氏(Konel / 知財図鑑 代表)

モデレーター:工藤淳也氏(株式会社丸善ジュンク堂書店 執行役員 企画事業開発部部長)

本レポートでは、知財図鑑の取材ライターが実際にイベントに参加し、トークセッションでの学びとmagmaloungeでの体験を通じて感じた「創造空間の魅力」を詳しくお伝えします。

(取材・文・撮影:杉浦万丈)

magma talk session ⎯創造性を向上させる仕掛けの数々

創造性とは何かを問い直す

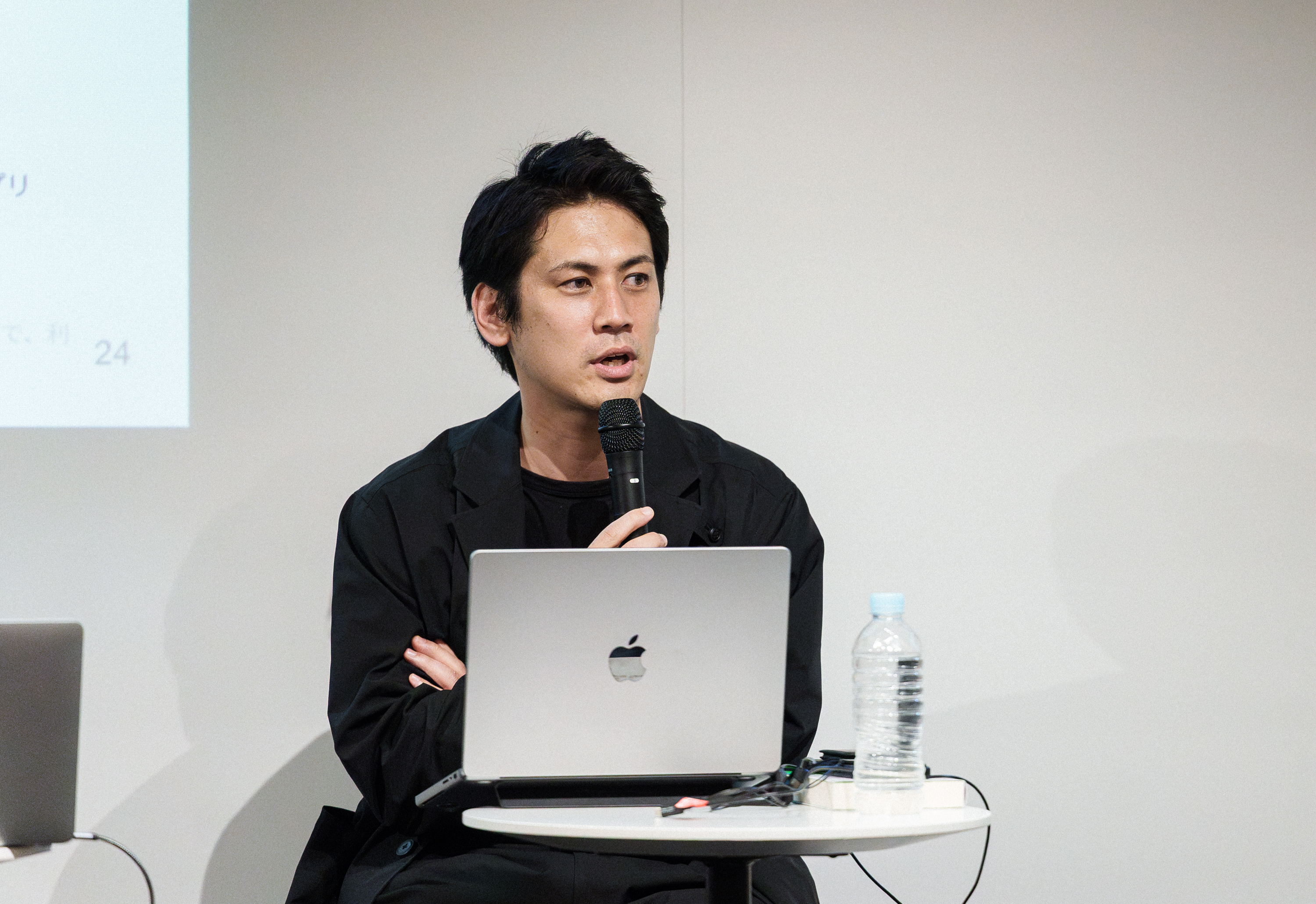

トークセッションはモデレーターの工藤氏(丸善ジュンク堂書店 執行役員 企画事業開発部部長)の進行で始まり、各登壇者が異なる専門領域から音の可能性を探る議論が展開されました。創造性というテーマにふさわしい多角的で刺激的なセッションとなりました。

トークセッションのなかで最も印象的だったのは、Konel / 知財図鑑 代表 出村氏が提起した「創造性とは何か?」「創造性を向上させるとはどういうことか?」という根本的な問いでした。

まず取り上げられたのは、従来の創造性研究への疑問です。

例えば、一般的なテストでは「バナナという言葉から連想するものを1分間で何個言えるか」といった手法が用いられますが、果たしてこれが実際の仕事で必要な創造性であるのか等、現実の課題解決で求められる“創造性”は、このような連想ゲームとは本質的に異なるという指摘には考えさせられました。

さらに興味深いのは、「生産性向上」と「創造性向上」を明確に区別する視点です。この考え方はmagmaloungeの設計方針を決定づけました。「1時間で請求書を20本書けたのが50本書けるようになった」というような効率化は、真の創造性ではありません。むしろ目指すのは「ここに来るとすごく頭が冴えて、何かアイデアが思いついたり、作りたくなったり、人に伝えたくなることを思いついてしまう場所」です。magmaloungeは、「生産よりも創造」をキーワードに開発が進められたとのことです。

そして、創造性向上の核心として提案されたのが、意識と無意識の振り子作用を活用するアプローチです。集中状態とリラックス状態を意図的に行き来することで、論理的思考と直感的思考の両方を活性化させることができます。これがmagmaloungeの〈FOCUS(集中)〉と〈CALM(緩和)〉の2つのゾーンの設計につながっています。〈FOCUS〉と〈CALM〉の体験レポートは、記事の後半で詳しく紹介します。

magmaloungeの「音」へのこだわり

トークの中心となったのは、magmaloungeの音に対する3社・VIE株式会社、ヤマハ株式会社、Konel / 知財図鑑の革新的な取り組みです。非常に示唆に富む内容でした。

Konelの自然音を応用したシステム 出村氏からは、〈CALM〉で用いられている「水琴窟」のシステムが紹介されました。これは、水滴が壺に落ちていく音をリアルタイムで拾い、空間全体に立体的に響かせる仕組みです。日本庭園に使われる美しい音響効果を、現代技術でアレンジするという発想の豊かさに驚きました。自然現象そのものを音源として活用し、まるで音が広がっていくかのように思考が緩和していく。非常にユニークなアイデアだと感じました。

VIEの脳科学的アプローチ 脳科学のスタートアップであるVIE社の楠富氏からは、〈FOCUS〉に使われている「ニューロミュージック」について詳しい説明がありました。「ニューロミュージック」とは、脳の特定の帯域を増やしたり、減らしたりするように作られた音楽。VIE社は〈FOCUS〉で、40Hz付近という超集中状態を促進する音楽を科学的に設計しました。脳に合わせて最適化された音楽体験を提供するという取り組みは、まさに次世代のアプローチと言えるでしょう。

ヤマハの音響技術 森氏による音響技術に関する話は、プロフェッショナルならではの深い洞察に満ちていました。ヤマハは楽器の音を測定する部屋に加えて、感覚的に音を評価する空間を楽器の種類ごとで複数保有しています。つまり、データによる客観的な分析と、人間の感性による主観的な評価の両方を重視し、長年にわたって音の評価手法を磨き上げてきました。また、アーティスト、カフェ、ジムなど、それぞれの目的に合わせた音響設計についても豊富な知見を持っています。Konelと共創した〈CALM〉内の「sound biotope」には、こうした音響のプロフェッショナルによる確固たる理論と豊富な経験が結実したこだわりが込められています。

創造性をさらに探求する

後半のディスカッションでは、音に加えて、温度や湿度、照明環境の重要性について議論が発展していきました。五感すべてが創造性に関わっているという包括的な観点は、実に興味深いものです。また、短期的な環境要因にとどまらず、長期的な生活習慣や健康状態までもが創造性に影響するという視点には、改めて総合的なアプローチの必要性を感じました。

これらの議論を通じて、創造性という概念の多面性と、その向上に向けた取り組みの可能性が明確に浮かび上がってきました。

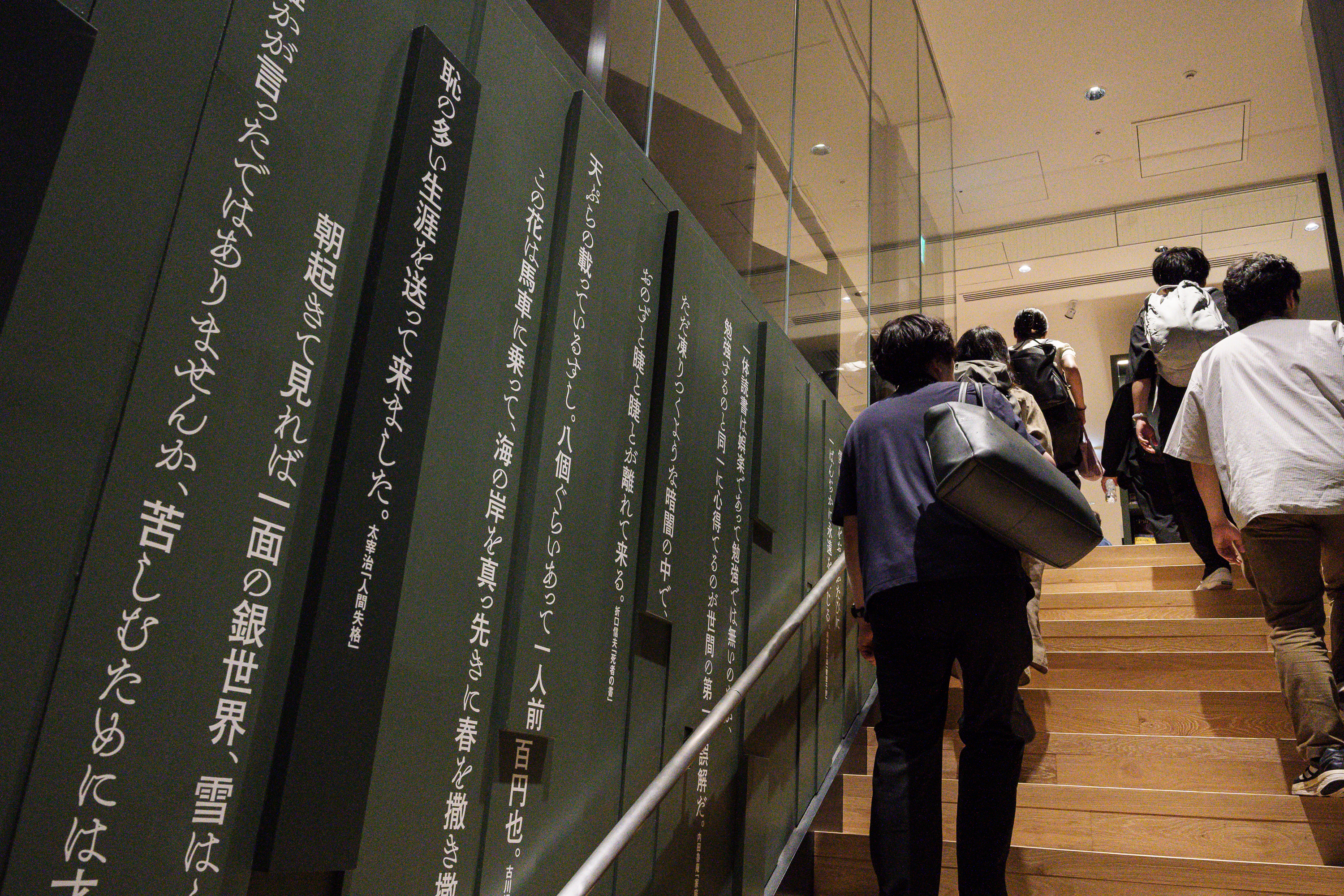

新スタイル書店「magmabooks」へ

ARCH Toranomon Hillsでのトークセッションを終え、参加者たちは期待に胸を膨らませながらmagmabooksへと足を向けます。「創造性を引き出す音の可能性」をテーマとして語られた理論と技術を、今度は実際に体験できます。

magmabooksとは?

magmabooksは「知を熱いうちに打つ」をコンセプトに、本の販売をするだけでなく、「知的体験のための空間」として設計された次世代型書店です。従来の「読んで終わり」ではなく、知的興奮が冷める前にアイデアを形にできる環境を提供します。読む前から読み終えた後まで一貫した体験を通じて、問いと対話を促し、創造性を引き出す仕掛けが随所に施されています。

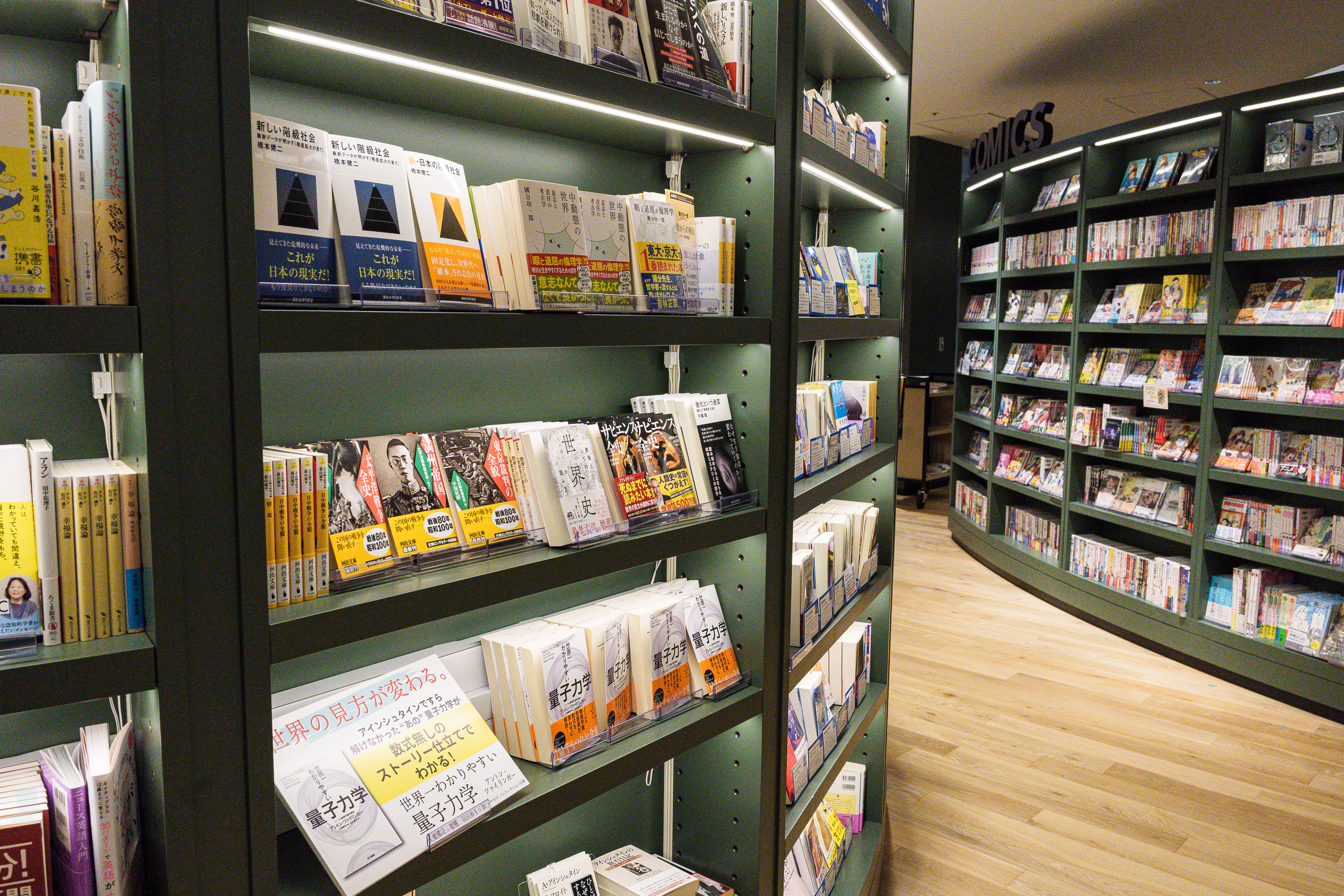

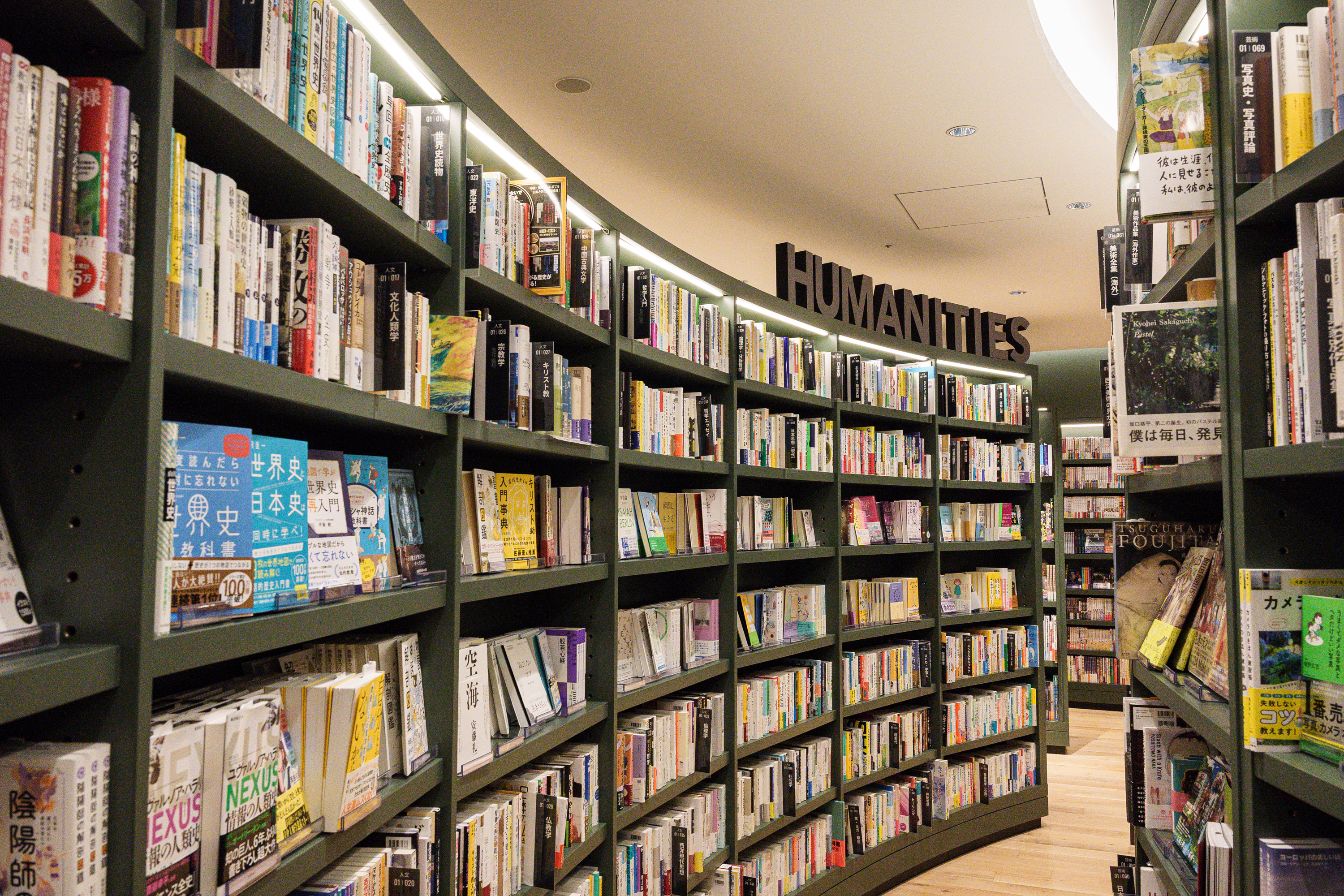

「知の森」での偶発的な出会い

2階の書棚エリア「知の森 ⎯Forest of Knowledge⎯」は、通常の書店とは違う本の配置が特徴です。一般的な書店では文学、歴史、科学といったジャンルごとに本が整理されているのに対し、ここでは過去・現在・未来という時代軸でテーマ横断的に選書されています。

たとえば「過去」のセクションでは、西洋の学術的な歴史書の隣に中世ヨーロッパをテーマにした漫画が並んでいます。普段は別々の棚に分けられているジャンルの本が隣り合うことで、意図しない発見や新たな視点との出会いが生まれる仕組みです。

書店の設計のなかでも特徴的なのが、緩やかにカーブを描く書棚です。建築家と綿密に設計されたこの曲線的な書棚は、自然的な造形の美しさと機能性を兼ね備えています。従来の直線的な書棚よりも、利用者の目に入る情報量が増加し、「本を探す行為」そのものが豊かな読書体験の一部となるよう設計されています。

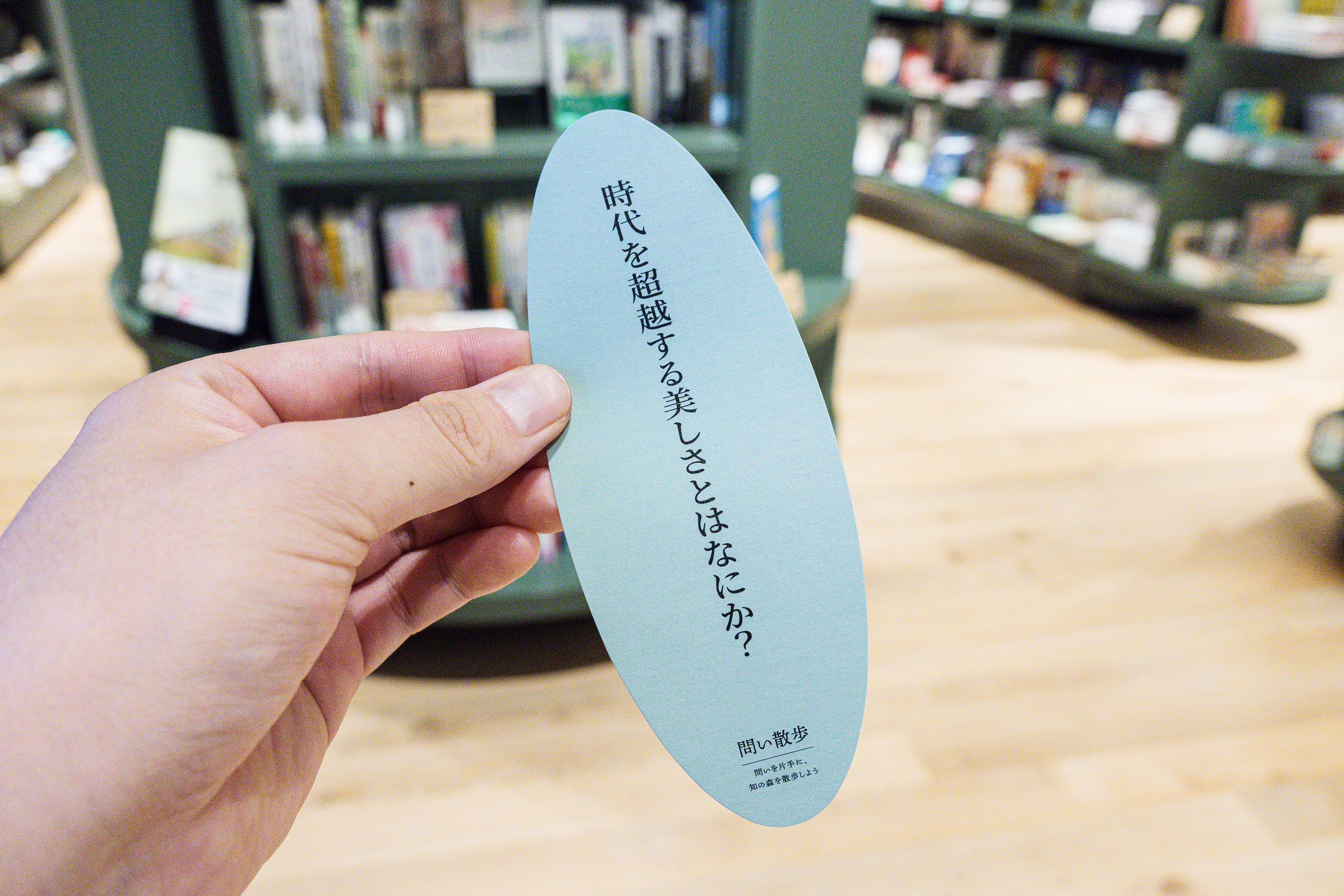

さらにユニークなのが「問い散歩の栞」の導入です。哲学的・日常的な問いが記された栞を手に書棚を巡ることで、いつもとは違う視点で本を探すことができ、目的としていなかった本との思いがけない出会いが生まれます。

magmalounge⎯創造性を引き出す二つのゾーン

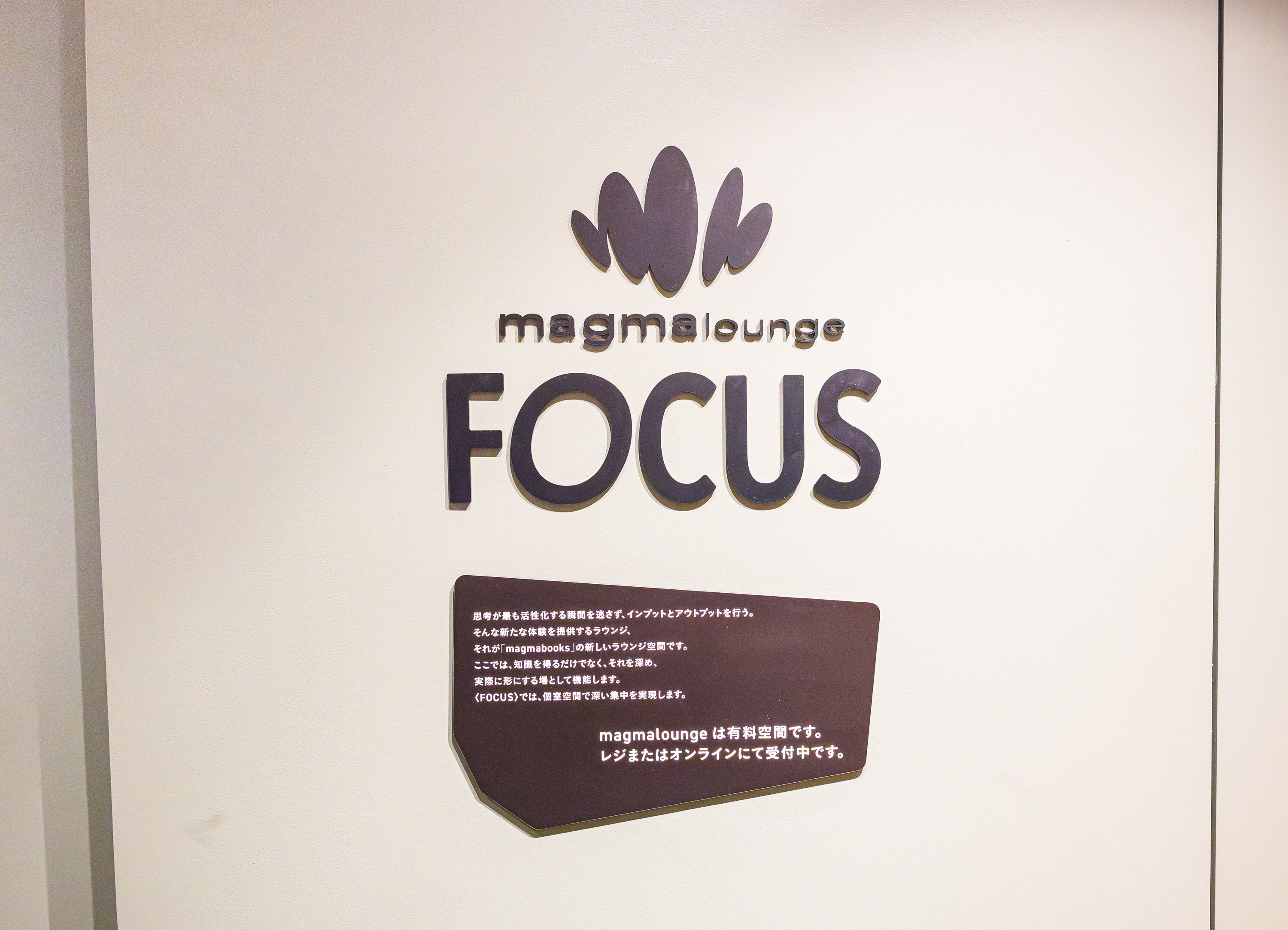

3階にある「magmalounge」は、集中と緩和のサイクルによって創造性を引き出すことを目的とした有料ラウンジです。「知を熱いうちに打つ」というコンセプト通り、読書から得たインスピレーションをすぐに形にできる、読書を創造的な活動につなげることができる場所です。

〈FOCUS(集中)〉と〈CALM(緩和)〉という2つのゾーンがあり、それらを行き来することで、意識と無意識の振り子作用を活用した創造性向上を図ります。ここでは、トークセッションのテーマであった「創造性を引き出す音」を実際に体感できます。

〈FOCUS〉ゾーンで“集中”体験

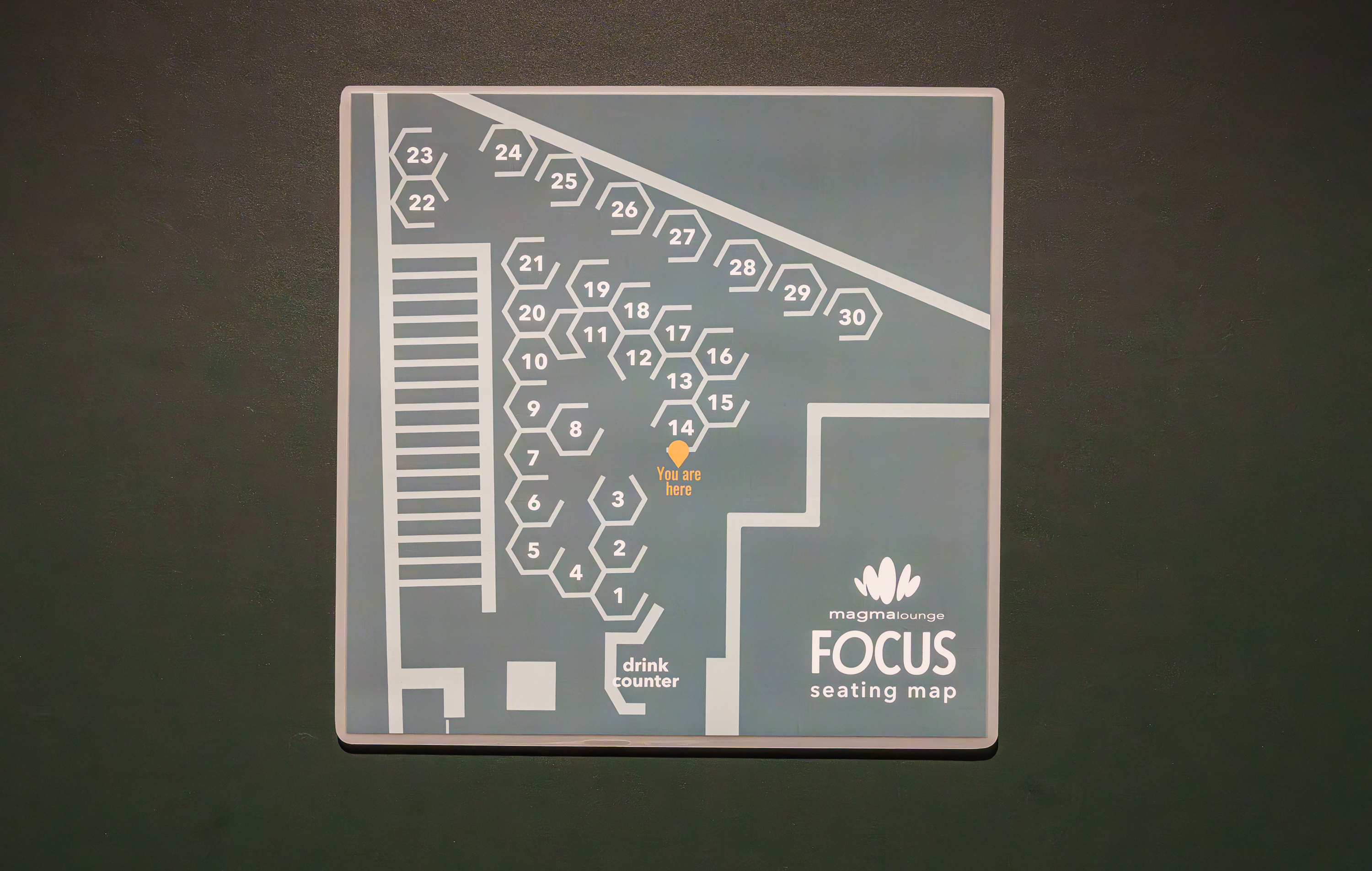

〈FOCUS〉ゾーンは、ハニカム構造の半個室空間が特徴的です。従来の四角形の囲いでは無機質な印象を与えることがありますが、ハニカム構造は元々自然物の造形であるため、どこか安心感があります。magmabooksの「知の森」のイメージにピッタリの構造です。ラウンジに入っていく際には、まるで森の中に入っていくようなわくわくを感じました。

ここでは、VIE社のニューロミュージックとカネカ社のOLED照明が導入されており、深い集中状態を促進する環境が整えられています。40Hz付近の脳波を活性化させるニューロミュージックにより、利用者は超集中状態に導かれます。OLED照明は、低ブルーライトで目の負担が少ないため、長時間の作業に向いています。また面発光によって、手元が均一に明るくなり、書類やディスプレイの明暗さによるストレスが軽減されます。

実際に半個室の中にも入ってみると、六角形の構造は予想以上に広く感じられ、心地よく感じました。テーブルも広々としており、快適に作業できます。VIEのニューロミュージックが耳に届くと、不思議と雑念が消え、目の前の作業に意識が向かっていくのを実感しました。普段なら気になる周囲の音や視覚的な刺激が自然と遮断され、深い集中状態へと導かれような体験ができました。集中力を高めるドリンクやお菓子も備えられていたのも良かったです。

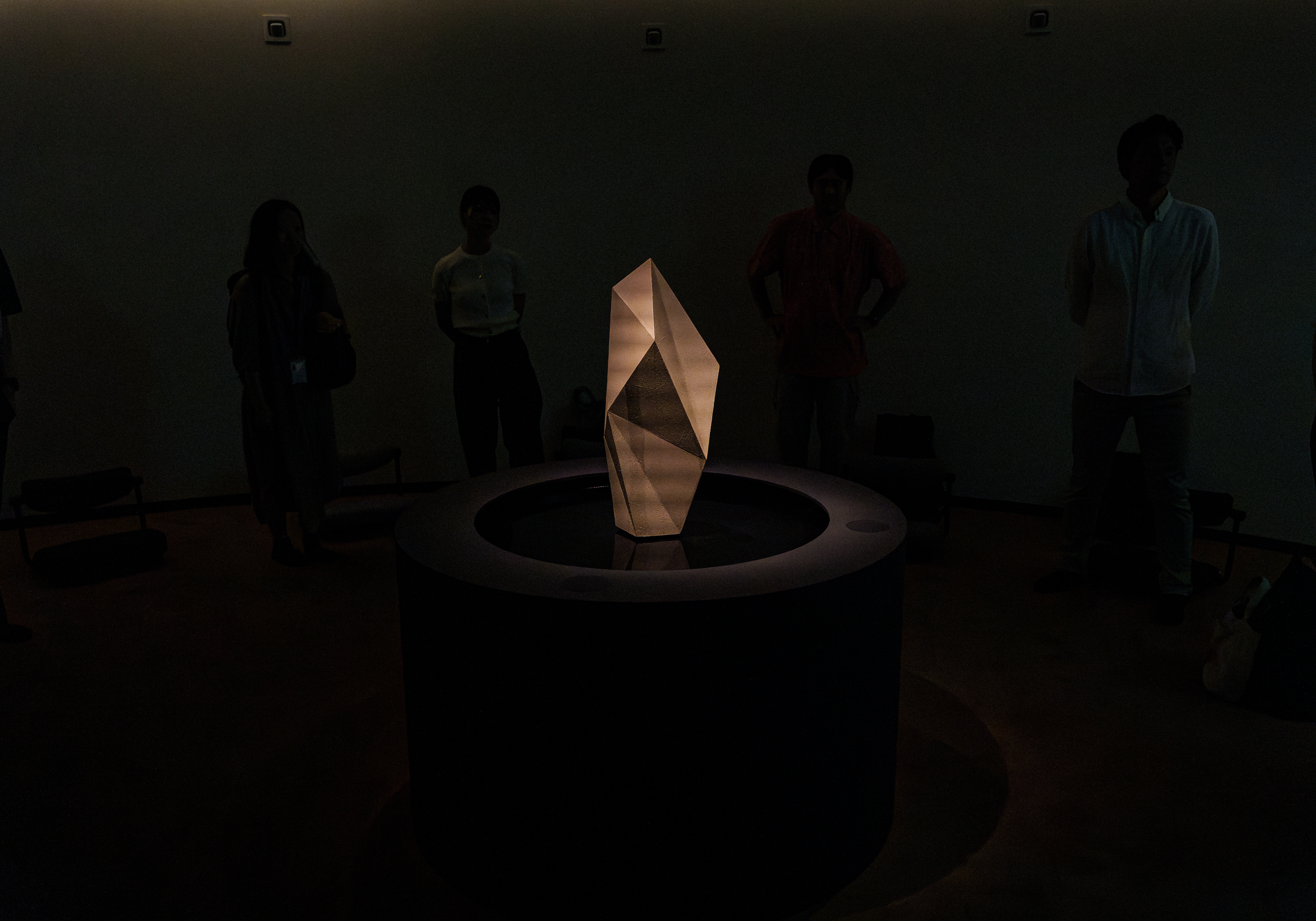

〈CALM〉ゾーンで“緩和”体験

〈CALM〉ゾーンでは、ヤマハとKonelの共創による「sound biotope」システムが核となっています。日本庭園の「水琴窟」に着想を得た仕組みで、オブジェから水滴が壺に落ち、その水が跳ね返る音を部屋全体のスピーカーからサラウンドで再生する仕組みです。自然な水の音が、最適化されたヤマハの音響システムによって、部屋全体に美しく拡散されます。

利用者はまるで壺の中に入ったような感覚を体験できます。水の滴る音が静かに響く中、思考や心が自然と解きほぐされ、〈FOCUS〉ゾーンで一点に集中していた意識が、音と共に拡がっていきます。

〈CALM〉ゾーンに足を踏み入れた瞬間、空間全体に響く水滴の音に包まれる感覚は格別でした。予測のつかない自然なリズムが心地よく、気づくと肩の力が抜け、呼吸が深くなっていきます。短い時間でしたが、非常にリラックスでき、創造的なアイデアが必要な時は〈FOCUS〉と併せて、ぜひ利用したいと思いました。

まとめ

magma talk session 01は、書店の既存の役割を大きく拡張する可能性を示した革新的なイベントでした。音による創造性向上という科学的アプローチと、実際にそれを体験できる空間の提供により、情報収集としての書店という機能を超えた、新たな価値を創出しています。

特に重要なのは、このプロジェクトがゴールではなくスタート地点であることです。magmalabは継続的な実験実証の拠点として機能し、今後も様々な企業や専門家との協働により、創造性を引き出すための新たな手法を探求していくとのこと。

magmabooksは新たなアイデアの創出や課題解決のためのインスピレーションを得る場として、多様な人が活用できる開かれた場所です。知的興奮をアウトプットへとつなげるこの取り組みは、創造性が重要視される現代において、とても価値のある取り組みなのではないでしょうか。

(取材・文・撮影:杉浦万丈)