Pickup

Sponsored

2025.07.11

レポート

視点が交差し、アイデアが加速する──ENJIN×ideaflow 社会課題解決の起点へ【ENJINイニシアチブレポート】

2025年5月、社会課題に本気で向き合う社会起業家と、企業・行政・プロフェッショナルが“個”で出会い、混ざり合い、未来を描く2日間のイベントが開催された。

世界13カ国で50のソーシャルビジネスを展開するボーダレス・ジャパンが主催する完全招待制の合宿型イベント「ENJIN」だ。

今年は新たな挑戦として「ENJINイニシアチブ」と題した共創プログラムを実施。知財図鑑と連携し、知財×AIサービス「Ideaflow」を活用した“未来から発想する”社会課題解決のワークショップが行われた。

なぜ、今このプログラムを実施したのか。どんな視点の交差が生まれ、アイデアが膨らんだのか。イベントをともにつくったENJIN運営統括・清水愛氏と知財図鑑・荒井亮との対談をもとに、ENJINで起きた熱量の連鎖と可能性を紐解く。

荒井 亮(株式会社知財図鑑/COO)

清水 愛(ENJIN運営統括/ボーダレス・ジャパン)

清水:今年のENJINでは、「ANOTHER LENS」というテーマを置きました。社会課題に挑むうえで大切なのは、「何をどう見るか」という視点。視点が変われば、問いも行動も、そして未来も変わるのではないか、そんな仮説と狙いを持って掲げたテーマです。そして、その象徴的な取り組みのひとつが、共創ワーク「ENJINイニシアチブ」でした。

多様なバックグラウンドを持つ人が集う場づくりに加え、AIを活用して未来の着想を得ることで、新たな視点から“今”を捉え直し、参加者一人ひとりの視点がひらかれるような共創プログラムをつくりたかったんです。

荒井:知財図鑑としても、本気の社会起業家やプロフェッショナルと一緒に“未来を構想する”という場づくりに関われたのはとても刺激的でした。ENJINって、単なるアイデア会議ではなくて、"なにかが始まる気配"があるんですよね。

「アイデアを出す」のではなく、「視点をひらく」AIの使い方

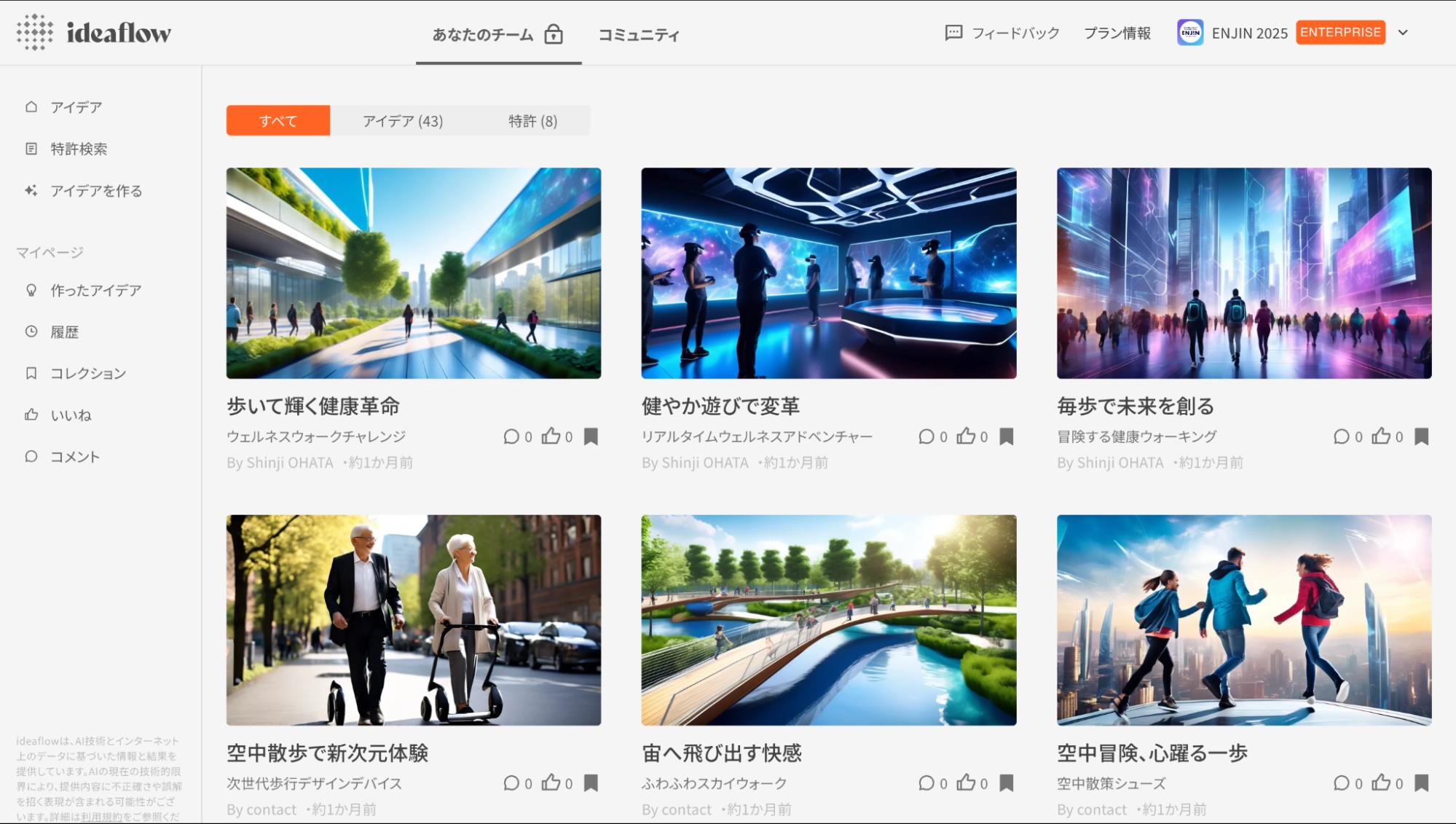

清水:今回は、教育・食農・気候変動・地域・D&Iなど、9つのテーマごとにチームを編成し、2050年の未来社会を構想するというチャレンジでした。Ideaflowを使って、AIから未来の技術や視点を引き出し、それをもとに議論を進めていく。

荒井:僕たちが普段実施しているワークショップでは、AIって「アイデアが出ないときの補助輪」として使われがちなんです。でも、ENJINの参加者は自力でもアイデアをたくさん出せる人たちばかり。だからこそ、AIは“視点をひらく装置”として活用されていたのが印象的でしたね。

例えば、地域・観光チームが「観光を終わらせる」という大胆な問いを立てていたのが象徴的でした。「光を観に行く」のではなく、「人と地域がどう関わり合えるか=関光」っていう視点の元に、技術を掛け合わせて新しいイベント案を構想されていました。

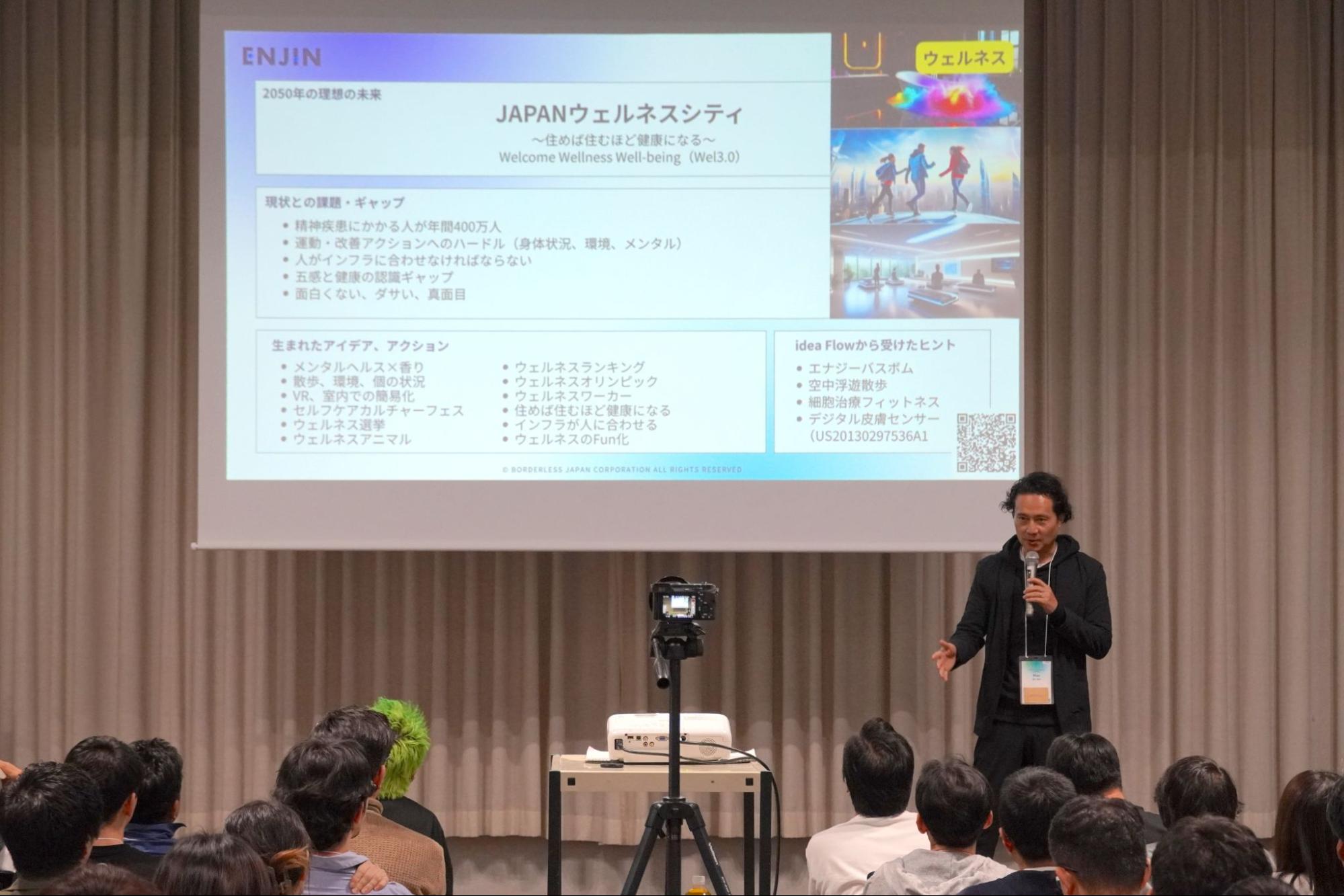

清水:一方、ウェルネスチームは逆で、最初にAIを使って着想の幅を広げていった結果、大きく風呂敷を広げられていましたね。細胞治療しながらフィットネスしたり、空中浮遊したり(笑)。最終的には「ウェルネスシティ」っていう、大きな構想に進化していたのが面白かったですよね。

AIのアイデアに、温度と奥行きを与えるのは「人の熱」

荒井:AIが出すアイデア自体は無味無臭というか、二次元的なんです。そこに“温度や奥行き”を与えるのは、見る側の課題意識や人生経験なんですよね。

ENJINの参加者自身の中に「こういう未来をつくりたい」っていう原体験や動機があるから、AIが出した大量の種に対して「これ、自分に関係あるかも」って、自然とアイデアを引き寄せる力が強いんだと思います。

清水:実際、当日生み出されたアイデアは700件以上と、すごい数でしたね。ideaflowでAIがビジュアライズしてくれる未来像は、まさに「ANOTHER LENS」でした。

荒井:アイデアを“広げる”だけでなく、“探す”というアプローチにも可能性を感じています。Ideaflowで事前に何万件ものアイデアを生成しておいて、そこから「自分の問いに合うものを探す」という方法です。実際にこのやり方から、「揺れを感知するセンシング技術がアスリートのスイング分析に応用できる」という意外な発見が生まれたこともあります。まさに想像を超えた発想ですよね。

次のチャレンジは「実装」──知財ホルダーの巻き込み

清水:ENJINは、新たな視点やアイデアが生まれる共創の場。ここで生まれたアイデアをどうアクションにつなげていくかが、次のチャレンジだと感じています。

荒井:だからこそ、次回はもっと“知財を持つ企業”に参加してほしいなと思っていて。たとえば、大手自動車メーカーさんが「循環型社会」のテーマオーナーになると、「この知財で何ができるか?」という、より具体的な問いが生まれる。その問いに対して、起業家やプロフェッショナルが真剣に向き合う。そして、「このアイデアなら応援したい」と手を挙げてくれるスポンサーや金融機関がいたら、ENJINは本当に“ことが動き出す場”になっていくと思うんです。

実際、北九州市との取り組みでは大学と企業の共創を地元の金融機関が支援するスキームを作ろうとしていて、ENJINから各地域でプロジェクトが育っていく未来は、すぐそこにあると感じています。

ENJINは「未来が芽吹く場所」であり続ける

清水:ENJINの強みは、より良い社会づくりに本気で挑んでいる人たちが集まっていること。そこにアイデアが生まれ、知財や資金がつながれば、社会を動かすプロジェクトが次々と生まれていくはずです。

荒井:「いい技術はあるのに、使い道が見つからない」—そんな課題を抱えている企業や大学は少なくありません。だからこそ、ENJINのように多様な人の視点が交わり、AIで思いがけない点と点がつながることで、眠っていた知財に新たな活路が生まれ、課題解決の突破口が開かれる。そんな可能性を強く感じています。

清水:ENJIN2026の開催がすでに決定しています(笑)。次回は、さらに多様なプレイヤーを巻き込みながら、“実装の種”が芽吹く場として進化させていきたいと思っています。

多様な視点と仲間との出会いが、一人ではたどり着けなかった未来への道をひらく。

ENJINは、社会課題に向き合う人々がつながり、共に進むための場です。