Pickup

2025.12.26

レポート

社会性と経済性の間で。──ZEBRAS ACADEMIA 2025で見えた、ゼブラという問いの正体

“実践知”が未来をつくる、ZEBRAS ACADEMIA 2025

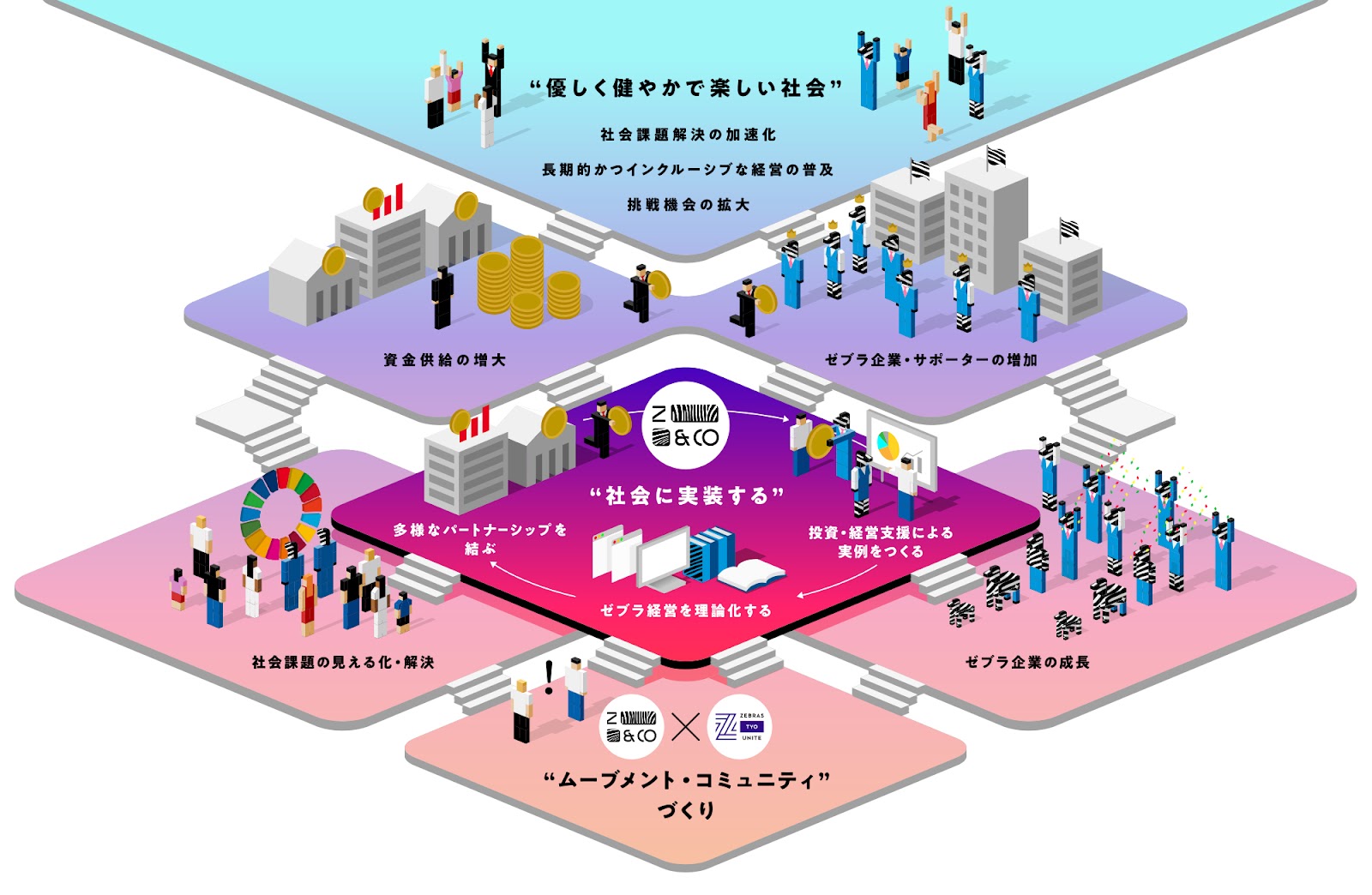

2025年11月30日、京都大学・芝蘭会館 山内ホールにて、『ZEBRAS ACADEMIA 2025』が初開催された。本イベントは、社会的インパクトと経済性を両立する“ゼブラ企業”の経営に関する実践知を共有し合う学びと対話の場として企画されたものである。主催はZebras and Company(Z&C)とTOKYO ZEBRAS UNITE、共催は京都流議定書。オンライン参加も可能なハイブリッド形式で、全国の実践者や研究者、企業経営者らが一堂に会した。

ここ数年、「ユニコーン企業」のような急成長モデルに対する見直しの視点や、「社会価値と経済価値は両立できるのか」というテーマが、起業・経営の現場で問い直されている。ゼブラ企業の概念は、米国西海岸でこの文脈から生まれたものであり、日本でも政策課題として取り上げられつつある。

ZEBRAS ACADEMIAは、単に「ゼブラ企業とは何か」を語るだけでなく、実際の事例と研究に基づいた実践知を整理し、これからの経営にどう活かすかを探究する場として設計された。

当日は、「事業」「ファイナンス」「組織」「公民連携」など複数のテーマに沿ったセッションが展開された。それぞれの分野で実践知を持つ登壇者たちが、中間研究やリアルな現場での課題を持ち寄り、参加者との対話を通じて「社会性と経済性の両立」という問いを掘り下げていった。配布されたリサーチブック「ZEBRA’S MANAGEMENT RESEARCH BOOK」は、老舗企業や地域企業へのインタビュー、複数企業を対象とした調査結果など、膨大な知見がまとめられており、会場の議論を支える基礎資料となった。

京都流議定書と共通で行われたオープニングセッションでは、ミラツクの西村勇哉が「未来を考えること自体は、決して難しいことではない」と語った。重要なのは、未来そのものよりも「将来をどう考えるか」という思考の設計にあるという。日々の選択から、遥か先の時間軸まで──私たちはどんな態度で未来と向き合うのか。続いてゼブラアカデミアとしてのオープニングセッションでは、Zebras and Companyの阿座上陽平と田淵良敬は、本イベントを研究発表の場として設計した理由を説明した。

単なる議論や共有にとどまらず、実践と研究を往復しながら問いを深め、その成果を社会にひらく場としてアカデミアを位置づけたという。ZEBRAS ACADEMIA 2025は、答えを示す場ではなく、問いを投げかけ続ける場として始まった。

本記事では、ZEBRAS ACADEMIA 2025で交わされた言葉や実践知をたどりながら、ゼブラ企業という概念の輪郭を探っていく。「社会性と経済性は本当に両立するのか?」という問いを手に、各セッションで見えてきた視点や揺らぎを拾い集め、ゼブラという言葉が私たちに何を問いかけているのかを考えてみたい。

ゼブラ的事業はどこから来るのか?——アトツギ企業のゼブラ化事例から考える

ゼブラ的な事業は、最初から社会性と経済性を両立する理想形として設計されるものなのか。それとも、既存の事業や地域との関係性、しがらみを抱えたまま、少しずつ「つくりなおす」過程のなかで立ち上がってくるものなのか。「事業」のセッションでは、アトツギ企業の具体事例をもとに、ゼブラ的経営がどのように形成されていくのかが掘り下げられた。

登壇したのは、京都大学の渡邉文隆氏と、立命館大学の井登友一氏。議論の出発点となったのは、「社会性と経済性を両立する企業は、どこから生まれるのか」という問いだった。ここで扱われたのは、創業時から社会課題解決を掲げてきた企業ではなく、地方に根ざし、祖業を持ち、事業承継という現実に向き合ってきた老舗中小企業の事例である。

井登氏は、デザイン経営の視点からゼブラ的事業を捉え直した。従来の経済合理性や慣習に基づく経営では、「正解」を前提に意思決定が行われてきた。一方で、先行きが見えない時代においては、不確実性や非合理を受け入れながら進む姿勢が求められる。その過程では、「経済的に成り立つこと」と「社会的に意味があること」がしばしば衝突する。ゼブラ的な事業は、その対立を解消するのではなく、抱えたまま実践を続ける点に特徴があると整理された。

続いて渡邉氏から、ウエダ本社、三星グループ、小平株式会社という三つの企業の事例が紹介された。これらの企業はいずれも、経営危機や承継をきっかけに、自社の事業や存在意義を問い直してきた。その変化は、まず会社を存続させるために足元を固め、祖業を活かしながら方向性を少しずつずらし、やがて事業の視野が自社を超えて産地や地域へと広がっていく、という段階的なプロセスとして説明された。

重要なのは、この変化が一直線に進むものではないという点だ。停滞や揺り戻しを含みながら、関係性や偶発性、時間を引き受けることで、結果としてゼブラ的な事業が立ち上がってくる。その姿は、完成形を描いて到達するビジネスモデルというより、問い直しを重ねる過程そのものとして示されていた。

この研究から導かれた大きな示唆が、「ゼブラ企業には、事後的な変容を通じて近づいていくことができる」という点である。社会性を掲げて創業された企業だけがゼブラなのではなく、既存の事業を持つ企業であっても、承継や環境変化をきっかけに、ゼブラ的な経営へと移行しうる。その可能性を示すために、アトツギ企業の事例が取り上げられていた。

さらに、こうした変容の背景には、特定の経営手法ではなく、共通した「態度」や「振る舞い」が見られたという。急激な改革ではなく、関係性を壊さない穏やかな変化を選ぶこと。数字や合理性だけでなく、なぜそれをやるのかという内発的な動機を大切にすること。祖業や本業を否定せず、立ち戻れる拠点として扱うこと。そして、「自分たち」ではなく、社員や取引先、地域を含めた「われわれ」にとって、長期的に良い選択を重ねていくこと。これらは、理念として掲げられるというより、日々の意思決定ににじみ出るものとして整理されていた。

一方で、「本当に誰でもこの道をたどれるのか」という問いも共有された。老舗企業やアトツギという文脈があったからこそ可能だった側面も否定できず、今回の事例がすべての企業に当てはまるわけではない。その点についても、慎重に議論されていた。

この「事業」のセッションを通じて見えてきたのは、ゼブラ的事業を完成形として目指すことの疑問符だった。ゼブラとは、到達すべき状態や肩書きではない。社会性と経済性のあいだで立ち止まり、問い直し続けるための実践の型であり、その姿勢そのものを指す言葉なのかもしれない。

ゼブラ企業が地域金融に求めるもの

「社会性と経済性の両立」を掲げる企業が増える一方で、その実践を支える金融の仕組みは十分に追いついているのだろうか。「ファイナンス」のセッションでは、一般社団法人B Market Builder Japan、株式会社COTEN、株式会社OMOYA、ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社、山と本株式会社といった実践者が集い、ゼブラ企業と地域金融の関係性が議論された。

共有された前提は、ゼブラ企業にとって資金調達は単なる手段ではなく、事業のあり方そのものを規定する問題だという認識だった。企業側の調査や現場の声からは、社会的な価値創出と経済的な持続性の両方を重視している企業が多い一方で、「社会課題に取り組む事業は収益性が低い」「前例がない」といった見方により、資金が届きにくい構造があることが示された。

議論の中核となったのは、資金調達の「入り口」と「出口」の問題である。入り口にあたる融資や投資では、事業計画や売上予測、過去実績が重視される傾向が強い。しかし、地域に根ざした事業や社会的価値を扱う取り組みほど、立ち上がりの段階では計画が立てにくく、まずは信頼関係の構築に時間を要する。こうした「計画できない時間」が、従来の金融の前提と噛み合っていないという指摘がなされた。

一方、出口の側にも課題がある。IPOやM&Aといった画一的なエグジット以外の選択肢が想定されにくく、地域に残りながら事業を続けることが、ファイナンスの文脈では成功として評価されにくい。その結果、資金が循環せず、ゼブラ的な挑戦が単発で終わってしまう構造が生まれているという問題意識が共有された。

こうした状況を踏まえ、セッションでは信頼や関係性を前提とした金融のあり方が模索された。企業と金融機関のあいだには、事業の価値や時間軸を翻訳する共通言語が不足しており、善意や熱量だけでは対話が成立しにくい。必要なのは、社会的意義と経済性を同時に捉え、長期的な視点で資金の流れを設計するための枠組みや関係性だという整理である

ファイナンスの議論を通じて浮かび上がったのは、「社会性と経済性は両立するのか」という問いが、企業だけでなく金融の側にも突きつけられているという事実だった。ゼブラ企業が増えても、それを支える資金の循環がなければ、取り組みは続かない。地域金融には、短期的な成果だけでなく、信頼と時間を織り込んだ新しい評価軸が求められていることが明らかになっていった。

組織づくりから考える、ゼブラ企業たる所以

ゼブラ企業を支えているのは、事業アイデアや理念そのものではなく、それを日々の意思決定として引き受け続ける「組織」のあり方だ。「組織」のセッションでは、社会性と経済性の緊張関係を、個人の覚悟ではなく組織としてどう引き受けているのかが焦点となった。

議論の前提として共有されたのは、ゼブラ企業を完成形として捉えるのではなく、揺れ動きながら更新され続ける存在として捉える視点である。成長や環境変化に伴って、組織には必ず歪みが生じる。その歪みを外部の圧力やトップの判断だけで処理するのではなく、内側で調整し続けられるかどうかが問われていた。

その中核にあるものとして繰り返し言及されたのが、「信頼」だ。ここで語られた信頼とは、関係性の良さではなく、理念に基づいた意思決定が積み重なった結果として形成される信頼資本を指す。信頼があるからこそ、短期的な成果に流されず、長期的な選択を取り続けることができる。この循環そのものが、組織を前に進める力になっているという整理だった。

一方で、成長は常に組織に二項対立をもたらす。規模を拡大すれば理念が薄まり、理念を優先しすぎれば現場が疲弊する。この緊張関係を解消しようとするのではなく、行き来しながら調整し続けることがゼブラ的な組織の特徴だと語られた。

そのために重要なのが、意思決定や役割を特定の個人に集中させないことだ。自律的に動ける人材や分散的なリーダーシップを育てることで、組織は内側から歪みを修正できるようになる。ゼブラ的な組織とは、強いトップがすべてを決める組織ではなく、対話を通じて方向性をすり合わせ続ける組織である。

このセッションを通じて見えてきたのは、ゼブラ企業の組織が「常にゼブラであり続ける」ことを目標にしているわけではないという点だ。状況に応じて経済性を強める局面もあれば、社会性を優先せざるを得ない局面もある。その都度、いまの自分たちにとって適切なバランスを探り続ける構造を持てるかどうか。それこそが、ゼブラ企業の組織づくりの核心として示されていた。

ゼブラ企業と地域や自治体は、どう協働できるのか

「公民連携」のセッションでは、ゼブラ企業が地域や自治体とどのように関わり、社会課題に向き合っているのかが議論された。ここで共有された前提は、公民連携を制度や補助金の話に矮小化しないことだった。重要なのは、行政と民間がそれぞれの役割を持ち寄りながら、事業として持続する形をどうつくるかという視点である。

登壇者からは、民間に任せる、民間を支えるといった従来の関係を越え、「民間とともにつくる」段階へ移行する必要性が語られた。その際に課題となるのが、スピード感や意思決定の違い、前例主義、立場の違いから生まれる摩擦だ。企業側にとっては事業性が問われ、自治体側にとっては公平性や説明責任が問われる。このズレをどう埋めるかが、公民連携の現場で繰り返し直面する論点として共有された。

議論の中で印象的だったのは、公民連携の成否を分けるのは制度よりも個人と個人の関係性だという点だ。行政の中に外や民間の視点を理解する人材がいるか、企業側に地域や公共の論理を尊重する姿勢があるか。そうした信頼関係が土台にあって初めて、事業としての協働が成立するという現実が語られた。

また、公民連携は「社会のためにやる付加的な活動」ではなく、結果的に本業の価値を高めるケースも少なくないことが示された。地域の課題に向き合うことで、企業の存在意義が明確になり、人材やパートナーが集まる。その循環が生まれるかどうかが、公民連携を一過性で終わらせないための分かれ目だという。

このセッションを通じて浮かび上がったのは、公民連携が万能な解決策ではないという現実だった。だからこそ、ゼブラ企業には、行政と民間のあいだに立ち、立場や論理の違いを翻訳しながら、小さな成功を積み重ねていく役割が期待されている。公民連携は、社会性と経済性を同時に引き受けるゼブラ企業の姿勢が、最も試される領域なのかもしれない。

社会性と経済性をどう結び直すか

締めとなる「インパクト」のセッションでは、Zebras and Companyがまとめてきたインパクトレポートを手がかりに、社会性と経済性をどのように戦略として捉えているのかが共有された。ここで強調されたのは、インパクトを単なる成果指標や評価軸として扱わないという姿勢だった。

インパクトは、誰の視点で、どの時間軸で見るかによって意味が変わる。投資家、企業、現場の受益者──それぞれの立場で異なるレイヤーが存在し、単一の指標に還元することはできないという前提が確認された。そのうえでZ&Cは、インパクトを「正しさを証明するための結果」ではなく、意思決定を問い直すための枠組みとして位置づけていると説明した。

社会性と経済性の両立は、あらかじめ完成形を設計できるものではない。事業のフェーズや環境に応じて、どちらをどう強めるかは変わり続ける。だからこそインパクトは、測り切るための概念ではなく、「この選択は本当に意味のある変化につながっているのか」を問い続けるための参照点として使われるべきだ、という整理がなされた。

ゼブラは「目指す姿」ではなく、問い続けるための視点

ZEBRAS ACADEMIA 2025を通して見えてきたのは、ゼブラ企業という言葉が、完成された経営モデルや成功の型を示すものではないという点だった。ゼブラは、社会性と経済性の矛盾を解消するための解ではなく、その矛盾を前提に判断を重ねていくための視座として位置づけられている。

この1日で繰り返し立ち上がっていたのは、「社会性と経済性は本当に両立するのか?」という問いに、安易な答えは出せないという前提だった。事業を進めるときも、組織をつくるときも、資金を調達するときも、どちらかを優先せざるを得ない場面は必ず訪れる。そのときに重要なのは、両立を宣言することではなく、どこで、何を選び、何を引き受けるのかを自覚しているかだと感じた。ゼブラという言葉は、評価を得るためのラベルではなく、自分たちの意思決定を振り返るための参照点である。だからこそ、ゼブラ企業かどうかを外から判定することには、あまり本質がないようにも思える。

このイベントが投げかけていたのは、極めて実務的な問いだ。自分たちの事業は、誰にとってどんな価値を生んでいるのか。その価値は、どの時間軸で回収され、誰がリスクを引き受けているのか。社会性を語るとき、その責任の所在を曖昧にしていないか。

ゼブラは、答えを示すための概念ではない。問いを整理し、判断を更新し続けるための思考の枠組みとして使われている。ZEBRAS ACADEMIA 2025は、その前提を、実践者たちの判断と試行錯誤を通して共有する場だった。

▼ゼブラアカデミア2025 開催概要

【公式サイト】https://www.zebrasand.co.jp/events/zebras-academia-2025

【日程】2025年11月30日(日)

【時間】9:30-18:00

【場所】京都大学 芝蘭会館 山内ホール

【住所】京都府京都市左京区吉田近衛町

【定員】現地参加140名 / オンライン300名 予定

【開催】ハイブリッド開催

【参加方法】現地参加(招待制)/オンライン参加(オープン制)

リリース詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000081881.html