No.230

2021.01.12

意識障害を素早く手軽に評価できるネットワーク分析

意識の状態を測るベッドサイド装置

概要

本知財は、意識の状態をベッドサイドのわずか10分間で計測・評価できる装置。意識障害に陥った患者(外傷・脳卒中により脳損傷を負った患者、昏睡(*1)・植物状態(*2)にある患者など)がどの程度意識を持っているのか、脳波(*3)と数学の方法論を介して評価する。今までにもfMRI(*4)を用いた研究で、こうした患者に「ある程度の意識があるのではないか」と考えられていたが、コストやアクセスの問題から十分な症例数での検証が難しく、観察眼に頼るがゆえに植物状態だと誤診された事例もあった。一方で意識の状態を測るベッドサイド装置は、意識とシンクロする脳部位の活動パターンをネットワーク分析し、意識レベルを定量評価する。ローコスト&ポータブルである強みも相まって普及が進み、診断精度の向上に貢献することが期待されている。

(*1) 昏睡:重度の意識障害で、外部刺激に対する反応が失われた状態。脳損傷によって昏睡に至ることがある。

(*2) 植物状態:昏睡が長引くと植物状態に移行することがある。表情変化や睡眠&覚醒のサイクルは保たれ、外部刺激で開眼することもあるが、周囲環境の認識や意思の疎通が極めて困難な状態。

(*3) 脳波(EEG; Electroencephalogram):脳の活動電位を、頭部に貼り付けた電極で記録したもの。

(*4) 機能的核磁気共鳴画像法(fMRI; functional Magnetic Resonance Imaging)

なぜできるのか?

「脳領域間の結びつきの強さ」を評価する実験

意識の状態を測るベッドサイド装置開発の基盤となった実験研究では、電極で覆われた頭部キャップと電気活動パターン測定装置の2つを使い、異なる意識レベルの被験者について安静時の脳波信号を記録しグラフ理論を用いて解析、脳領域を結ぶさまざまなネットワークの連結の強さを評価した。

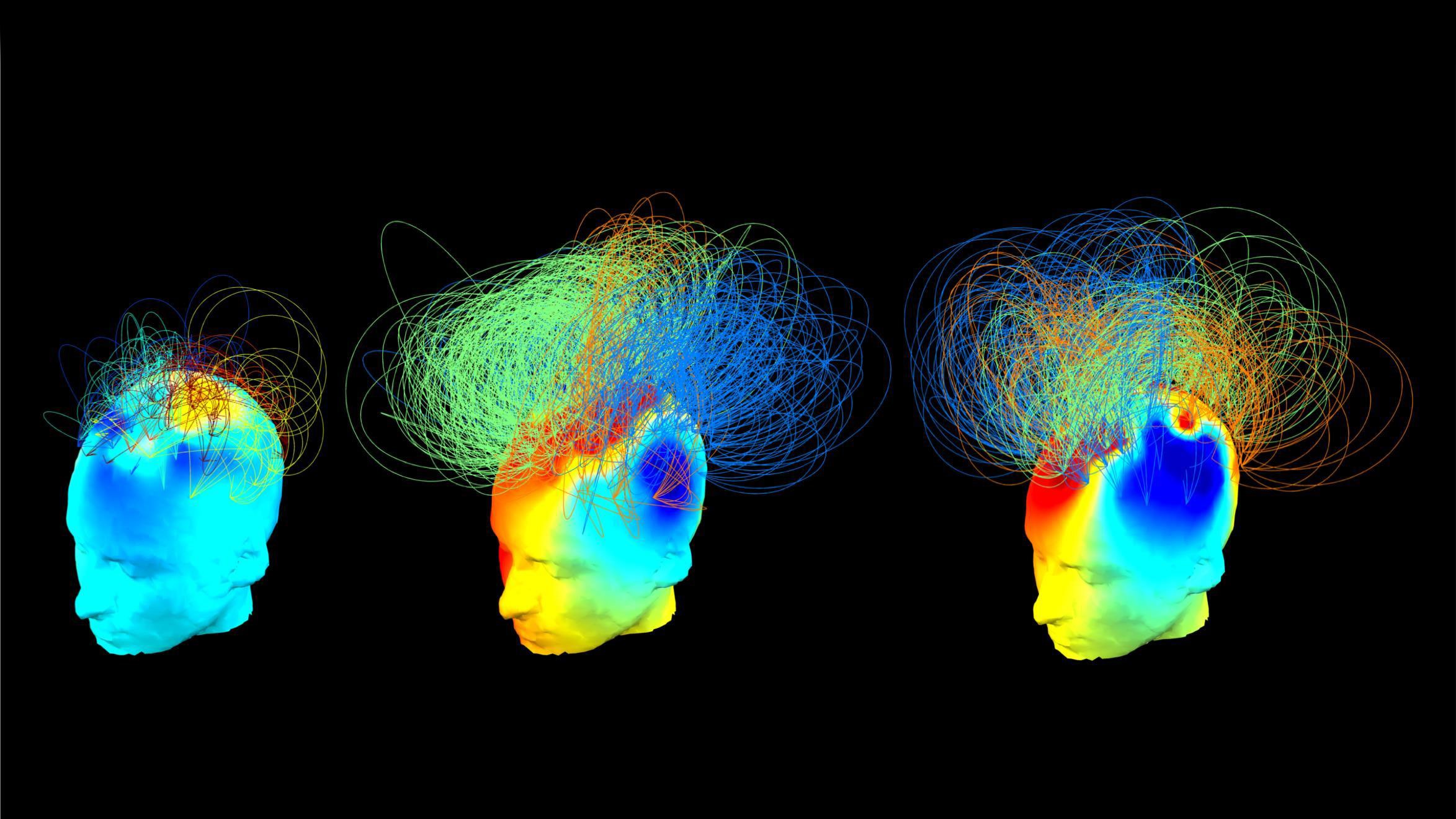

※被験者は意識障害患者32人と健常者26人から構成された。1枚目の画像における弧状の線は脳領域同士の繋がりの強さを示し、色の違いは「ルーヴァンアルゴリズム」と呼ばれる分割法で識別されたモジュール(ひとかたまり)を示している。

症状の程度と相関する「ネットワーク特性」

ほとんどの植物状態患者は、正常(画像右)とは大きく異なるネットワークを示した(画像左)が、何人かの植物状態患者は正常と同様の脳活動を示した(画像中央)。植物状態では、領域間の情報を統合するためのハブ(意識を支えている脳の繋がり構造において、それが無くなると構造が大きく変化してしまうような重要ポイント)が失われていることが分かった。

相性のいい産業分野

- 医療・福祉

ネットワーク構造をもとに認知症やてんかんを診断する、新たな指標の開発

- 生活・文化

脳波とグラフ理論に基づく睡眠の質の向上

- メディア・コミュニケーション

非言語的コミュニケーションにおける脳の繋がり構造の時間変化から、意識や心の通じ合いを考察

この知財の情報・出典

この知財は様々な特許や要素技術が関連しています。

詳細な情報をお求めの場合は、お問い合わせください。