News

2025.07.07

知財ニュース

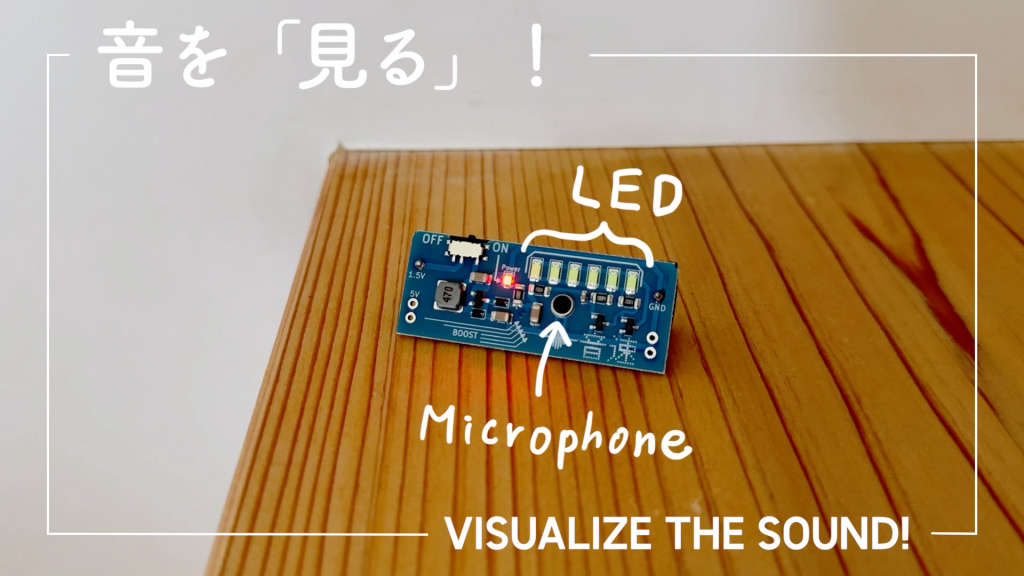

音が空気を伝わる速さをLEDで見ることができる装置を開発―「音を「見る」!」プロジェクト

「工作記録帳」氏は、「音を「見る」!」プロジェクトで音が空気を伝わっていく速さ、秒速340mを可視化する装置を開発した。手を叩くと光が「パパパッ!」っと走って、光を見ることができる。

この装置には、音を拾うマイクと光るLEDがつけられ、音が聞こえるとLEDが光るという単純な仕組みだ。これをたくさん広い場所にずらっと並べると、音速を目で見ることができるのだという。

手を叩くと、近くの装置はすぐに反応して光り、遠くにある装置は、音が空気を伝わって届いたタイミングで光る。この装置を一直線にたくさん並べると、音の進むスピードに合わせてLEDが次々と順番に点灯していく。音がどのくらいの速さで空気中を伝わっていくのか、普段は見えない“音の速さ”を、光の動きとして体感することができる。

体育館の奥行きは約20mで、200個直線に並べた実験では、端で出した音は0.06秒で反対側まで到達する計算だが、光が伝わっていく秒速340mをしっかり見ることができた。動画では200個のセンサーを並べているが、20個程度でも音が伝わる様子は観察できるとのこと。

センサーが多いほど、光の流れがなめらかに見える。センサーの数が少ないときでも、効果的に音速を可視化するためには、一番近いセンサーと遠いセンサーの間は20m以上にする必要があるとしている。距離が短すぎると、LEDの点灯スピードが速すぎて目が追いつかないのだという。

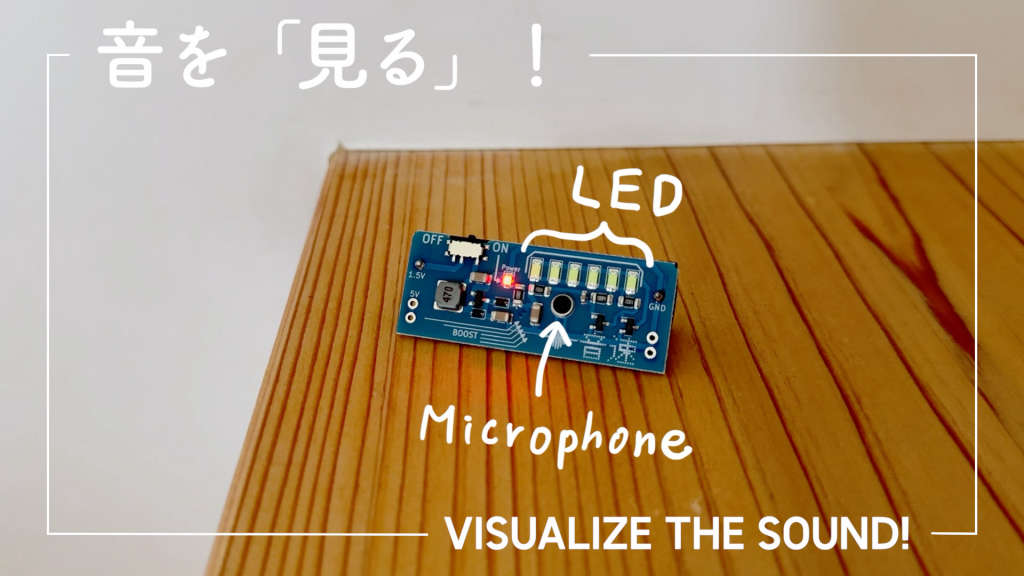

今回の実験では、200個の装置の準備にも工夫が凝らされている。部品をすべて表面実装タイプ(SMD)に変更し、JLCPCBに製造と実装を一括で外注することで量産を実現している。

電池は、昇圧回路を組み込み、乾電池1本で駆動することが可能だ。サイズは単4電池ベースでコンパクト、電池ボックスは本体裏に直付けし、ワイヤー加工を不要にしている。床に置いたときにマイクとLEDがちょうど良い角度になるように電池ボックスの配置も工夫されている。

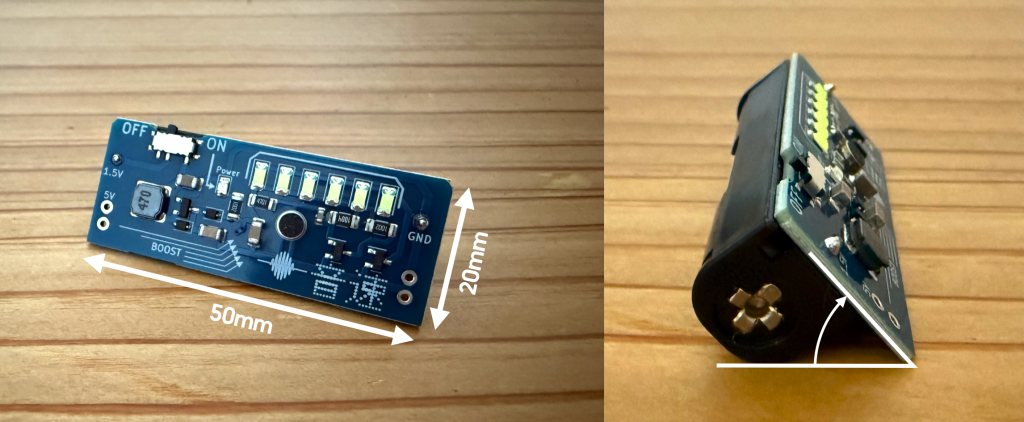

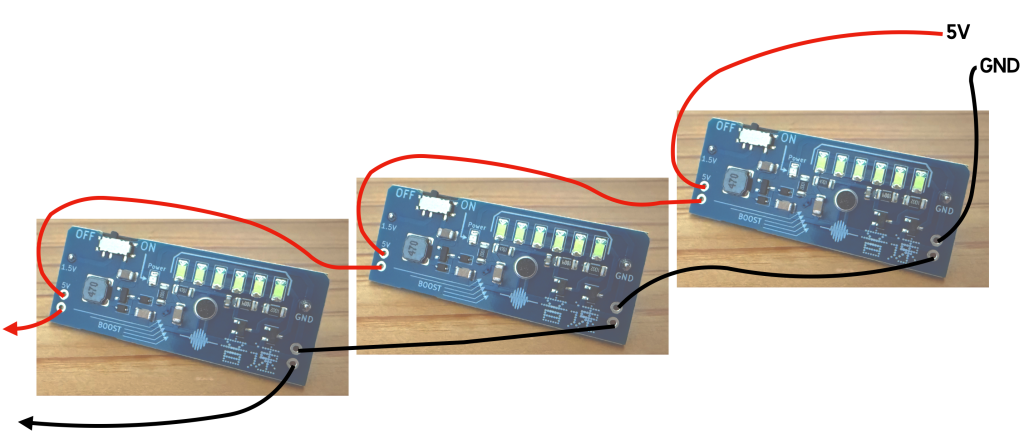

今後の発展型として、外部電源ポートも装備。各モジュールにそれぞれ電池を入れると準備する電池の量が大変な場合、数珠つなぎにして5Vを一括供給することが可能だ。

200個直線に並べた実験後に実施した平面に敷き詰める実験では、横10、縦20個のマトリクス状に約1m間隔で装置を置いていき、手を叩くと、叩いた場所から放射状に光が広がっていくことも確認できた。

Top Image : © 工作記録帳