No.1094

大阪・関西万博

2025.11.28

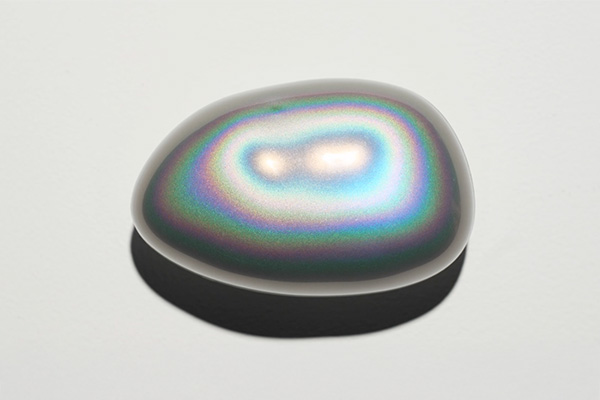

腕が引っ張られる錯覚を起こす、ふしぎな石ころ

echorb(エコーブ)

概要

「echorb(エコーブ)」とは、特殊な振動により脳に錯覚を与える3Dハプティクスを搭載しており、腕が引っ張られたかのような運動錯覚を引き起こすデバイス。このデバイスは柔らかな曲線が特徴的な石ころ状の形状で、手の中でこの石ころがふるえると、腕が前後・左右に引っ張られるような感覚を体験できる。2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」で提供され、来場者がパビリオン内のアートの前に立つと連動してふるえ、パビリオン内の各所で「共鳴体験」を生み出す演出として活用された。人間代替や人間拡張など、AIやロボットがさらに高度化したSociety 5.0の先の、人と機械の共生社会の到来に寄与すると期待されている。

なぜできるのか?

腕が前後・左右に引っ張られるような感覚を体験できる石ころ

手に持つと、特殊な振動により、腕が引っ張られたかのような運動錯覚を引き起こせるデバイス。村田製作所が提供し、3Dハプティクスをはじめ、位置を検知するLFアンテナ、アプリと接続して情報のやりとりをするRFIDなど、多彩なムラタの技術を搭載。これらの技術により、アプリに入力された情報を元に、個人の嗜好に応じたお薦めスポットに「echorb」が誘導することが可能となる。バッテリーにもムラタ製のものを搭載し、空洞共振方式充電により、保管庫を兼ねた充電装置に置いておくだけで充電ができるようになっている。

3Dハプティクスを搭載

特殊な振動により脳に錯覚を与える運動錯覚や触感の変化を与える3Dハプティクスを搭載し、ふしぎな触感・手応え感で共鳴体験に導く。3Dハプティクスは、引っ張られるような感覚の『力覚』、堅さ・柔らかさという『圧覚』、触り心地につながる『触覚』を再現できる技術。例えばゲームコントローラーの場合、細かい振動で、レーシングゲームで車の走っている路面状況などを伝えることができるが、3Dハプティクスでは、引っ張られた感覚・手ごたえ・ザラザラ感など、さらに幅広い『感覚に訴える表現』を振動で再現でき、よりリアリティのある体験を提供できる。3Dハプティクス技術の展開先としては、ゲームのコントローラーでよりリアルな体験を生み出したり、目が不自由な人が使う白杖(はくじょう)に搭載して道案内に活用したりといった使い道が想定されている。

精細な振動を作りだせる独自のアクチュエータを開発

3Dハプティクスの搭載だけでなく、きちんと錯覚を引き起こすために、精細な振動を作りだせる独自のアクチュエータも開発した。一般的なアクチュエータは1軸方向の出力が中心だが、この独自アクチュエータは2軸方向に出力できる。そのため、前後や左右方向、さらには360度方向にも引っ張られるような複雑な錯覚を実現し、触力覚に必要な正確な振動の強さと応答性にも優れている。また、アクチュエータの効果を最大化するためのソフトウェアの制御技術やデバイス自体の設計というハードウェア面での工夫もされている。人がどのように感じるかという難題に対して、試作段階から月1〜2回の検証を重ね、振動がよりダイレクトに伝わるようにするためアクチュエータの配置の最適化、石ころの軽量化・スリム化などを1グラム単位で調整し最適化を図った。

大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」での共鳴体験

2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」は、屋根も壁もない空間の中で、人と人、人と世界、人と未来の共鳴をアートを軸に体験できるパビリオンである。このパビリオンで、アートと人が響き合うためのデバイスとして「echorb」が開発され、来場者をガイドするデバイスとして活用された。ムラタのバイタルセンサを用いて体験者の鼓動をデバイスに反映させることで、自身の鼓動を感じられる演出も可能となった。来場者がパビリオン内のアートの前に立つとデバイスが連動してふるえ、パビリオン内の各所で「共鳴体験」を生み出す仕掛けとして機能した。石ころに手を引かれパビリオンを巡る不思議な感覚を演出した。

相性のいい産業分野

- メディア・コミュニケーション

振動を通して感情を共有できるツールの開発

- 医療・福祉

患者との意思疎通への活用

- 教育・人材

教育現場での子ども達との感情共有や人材育成への活用

- アート・エンターテインメント

リアリティのある映像体験やゲーム開発への展開

この知財の情報・出典

この知財は様々な特許や要素技術が関連しています。

詳細な情報をお求めの場合は、お問い合わせください。

Top Image : © 株式会社 村田製作所

この記事のタグ