News

2025.10.01

知財ニュース

新潟大、環境が自閉症の社会的行動に影響と発見、魚で実証―環境次第で改善の可能性

新潟大学の研究グループは、小さな魚を使った研究により、環境が自閉症スペクトラム障害(ASD)の社会的行動に影響することがわかったと発表した。

自閉症スペクトラム障害(ASD)は、社会的相互作用の困難さや反復行動を特徴としている。遺伝的要因が重要な役割を果たすことは知られているが、環境要因も行動を調節する重要な因子としてますます認識されつつある。しかし、環境と遺伝的素因との相互作用については、いまだ十分に解明されていない。

研究グループは、自閉症スペクトラム障害(ASD)に関連するube3a遺伝子を変異させたゼブラフィッシュを用いて、「環境が社会的行動にどのように影響するか」を調べた。

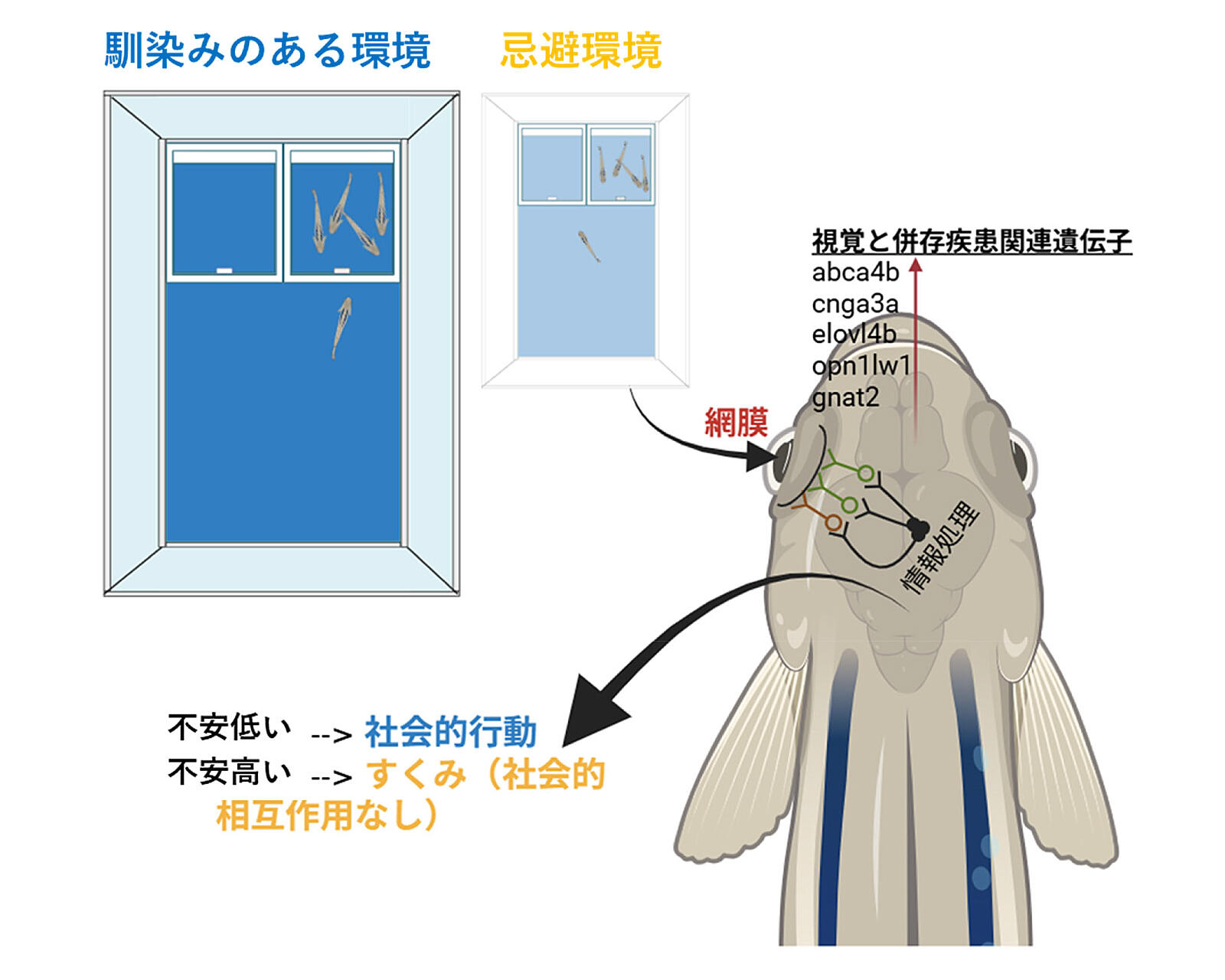

実験では、ゼブラフィッシュをストレスのかかる発泡スチロール製タンクと馴染みのある環境の透明アクリル製タンクの両方で評価し、従来型の不安関連試験も併せて解析された。

発泡スチロール製タンクに入ったゼブラフィッシュは、野生型に比べて他個体との接触回数や接近時間が減少するなど、社会的相互作用が低下していた。しかし、馴染みのある透明アクリル製タンクで試験を行った際にはその行動が改善されたのだという。

これについて、神経活動マッピング(特定の行動中に活性化している脳領域を同定する手法)やRNAシーケンシング(細胞や組織でどの遺伝子が発現しているかを測定する高度な分子技術)を行い、その背景にあるメカニズムを明らかにした。

神経活動マッピングでは、脳の神経活動における不安を示す変化が見られた。加えて、RNAシーケンシング解析により、視覚やその併存症に関連する遺伝子の発現上昇および感覚経路の異常が明らかになった。

これらの知見から、視覚情報処理の異常が不安レベルの上昇と社会的相互作用の低下をもたらし、不安レベルが高い場合(忌避環境)ではその行動が顕著となる一方、不安レベルが低い場合(馴染みのある環境)では改善されることが示唆されている。

本研究は、ASD関連の遺伝的素因を持つ個体において、社会的行動が環境によって影響を受ける可能性を示した。これらの結果は、ASDに対する新たな支援や介入の展望を開くものであり、環境刺激を工夫することで、ASDに関連する行動上の課題の改善につながる可能性を示唆している。今後の研究では、こうした知見をヒトに応用し、環境に基づく介入戦略を開発することを目指すとしている。

Top Image : © 新潟大学