News

大阪・関西万博

2025.02.12

知財ニュース

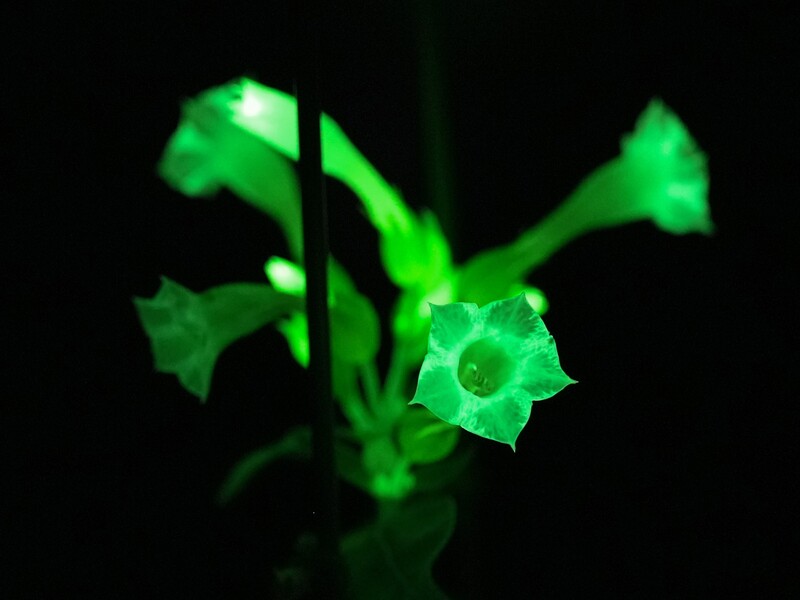

大阪大学、大阪・関西万博で「光る植物」の一般初公開を発表

大阪大学産業科学研究所 永井健治教授は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の「大阪ヘルスケアパビリオン」にて、自身の研究グループで研究開発した「光る植物」を出展すると発表した。(2025年4月21日~28日の8日間、大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」にて出展予定)

また、2025年1月22日(水)14時からの「産研・工学研究科 定例記者発表」にて、永井健治教授より『「光る植物」大阪・関西万博で一般初公開!電源不要の照明で描く“未来の侘び寂び”』についての発表を行う。

記者発表は、同大 工学研究科と共同開催で、飯島一博教授より『グリーンな未来社会への鍵を握る“洋上ハブ構想”とは』の発表と同時に行われる。この記者発表は報道関係者向けで一般の人の参加は不可。

本記者発表では、「未来の侘び寂び」をコンセプトとした大阪・関西万博での出展概要を中心に、開発経緯や発光メカニズム、自発光植物で目指す未来社会の姿について話される。

再生可能エネルギー利用や省エネ製品の普及など、環境問題への意識が生活の中で身近なものになりつつある中、温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す「2050年カーボンニュートラル」の実現のためには、より革新的な技術開発が求められているのが現状だ。

永井教授は、私たちの生活に根ざした電力利用を見直すために、電力を必要としない「光る花」や「光る樹木」を照明として代替できれば、火力発電による二酸化炭素排出量の削減につながると考えた。実際に、オワンクラゲなど発光生物のメカニズムの研究から高光度発光タンパク質「ナノランタン」を開発し、また、発光キノコや発光バクテリアが有する発光システムを改変して導入することで自発光植物の作製に成功して以降、屋内外照明としての実用化に向けた研究に日々取り組んでいる。

目指すのは、より明るく光り、よりCO2を吸収し、さらには有用資源を生産する多機能植物の開発、そして持続可能な高循環型資源利用社会だ。

永井教授の研究グループはこれまでに、ゼニゴケをはじめとしてペチュニアやシクラメン、タバコ、ポプラなどの植物の発光を成功させており、大阪・関西万博では、「未来の侘び寂び」をコンセプトに自発光植物で仄かに照らし出された和室空間を展示する予定だ。

Top Image : © 大阪大学 産業科学研究所