News

2025.03.26

知財ニュース

千葉大ら、青りんごも赤くなる仕組みを発見―”赤い”青りんごのような新たな商品開発に期待

千葉大学大学院園芸学研究院、静岡県立農林環境専門職大学、弘前大学農学生命科学部の共同研究グループは、遺伝的に着色しない青りんごにも、赤くなる仕組みが備わっていること、またその”赤くなりやすさ”の遺伝的な仕組みが品種ごとに多様であることを発見した。

この研究成果により、遺伝子組換えや薬剤なども使わずに色を変えることが可能であると判明したため、今後は”赤い”青りんごのような新たな商品開発や、未利用の遺伝子による新たな品種改良につながることが期待できる。

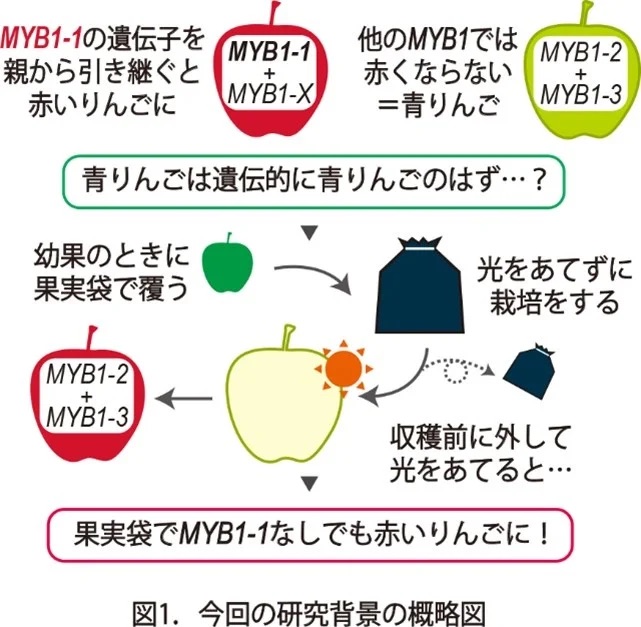

りんごの果皮はアントシアニンとよばれる色素が蓄積することで赤く色づく。またりんごの果皮にアントシアニンが蓄積するかどうかは遺伝的に決まっており、MdMYB1-1とよばれる遺伝子を両親のいずれかから受け継ぐことで赤いりんごになる。一方でMdMYB1-2やMdMYB1-3といったその他の対立遺伝子しか持たない場合に青りんごになる。

MdMYB1-1を持たないとされる‘陸奥’や‘弘大みさき’のように、遺伝的には青りんごであるはずの一部の品種は、幼果のときに果実袋をつけて暗黒下で栽培し、収穫期の直前に太陽光を当てると赤くなることが以前から知られていた。しかしこの現象が生じるメカニズムと、‘陸奥’や‘弘大みさき’以外の青りんご品種でもこの現象が生じるのかについては未解明だった。

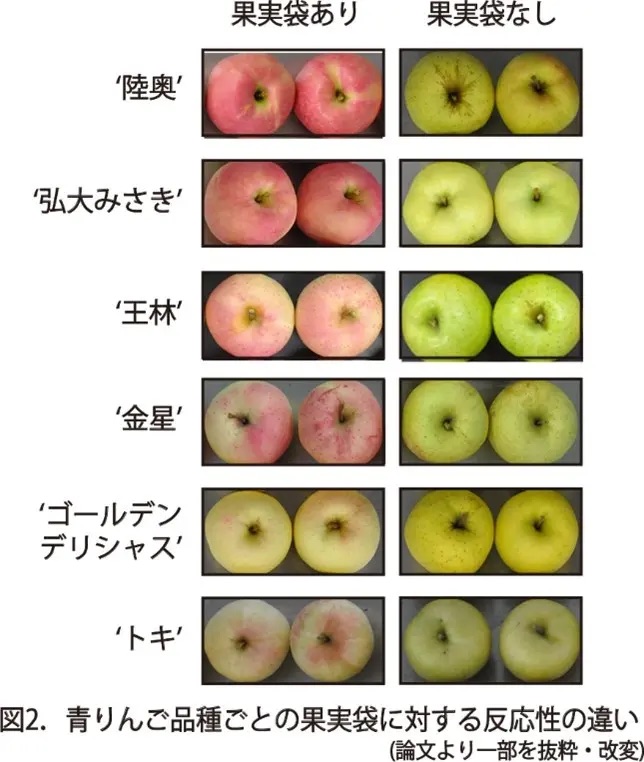

今回の研究では、はじめに‘陸奥’や‘弘大みさき’を含む様々な青りんごの品種の果実袋への反応性を比べた。その結果、‘陸奥’や‘弘大みさき’ほどではないものの、‘王林’や‘金星’といった品種でも赤くなることが分かった。一方で‘ゴールデンデリシャス’や‘とき’といった品種では、わずかに赤くなるものの、‘陸奥’や‘弘大みさき’のように鮮やかに色づくことはなかった。このことから果実袋により果皮が赤くなる可能性があるものの、その反応性は品種によって異なることがわかった。

さらに今回の研究では、本来は発現をしないはずのMdMYB1-2やMdMYB1-3が発現することも確かめることができ、青りんごにも赤くなる仕組みが本来は備わっていることも明らかにした。これはMdMYB1-1を持っていなくても、眠った状態のMdMYB1-2やMdMYB1-3のスイッチが果実袋によってONになることで赤く色づくことを示している。

しかし、この現象は突然変異のようにDNA情報が変化するわけではないため、どのように眠った状態のMdMYB1-2やMdMYB1-3のスイッチがONになるのか、という新たな疑問が生まれた。

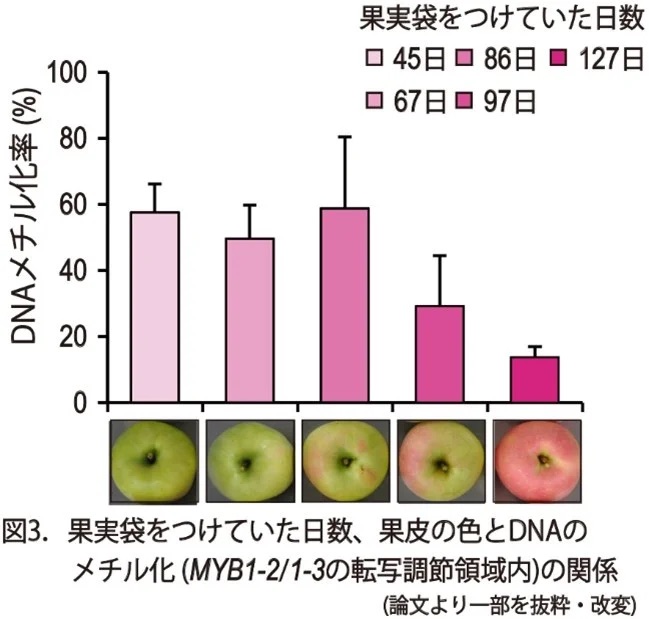

そこでDNAの化学構造の変化である、メチル化を調べたところ、MdMYB1-2やMdMYB1-3のDNAの一部で、果実袋によりDNAのメチル化が低下することで、MdMYB1-2やMdMYB1-3遺伝子が目覚めることを‘陸奥’で発見した。

これまで果実袋によって青りんごが赤くなることは知られていたが、品種ごとの”赤くなりやすさ”の違いを明らかにしたのは世界で初めての成果だ。また遺伝子組換えや薬剤に頼らずに、役に立っていないと思われてきた遺伝子を目覚めさせるメカニズムをDNAレベルで明らかにした。

ただしこのメカニズムは‘陸奥’でのみ特定されたもので、今後は『品種を超えて青りんごが色づくスイッチがあるのか?』という問題が残されている。これらを解明することで、眠っているとみなされて、その役割が見過ごされてきた遺伝子の活用による、新たな赤いりんご品種の開発が期待される。

Top Image : © 国立大学法人 千葉大学