Pickup

2025.07.23

コラム

知財ハンターがオススメする「100年続く知財」─大阪万博から55年、愛知万博から20年

世界を進化させる“すごい知財”を日々収集し、クリエイター目線で未来の活用法を提案するWEBメディア「知財図鑑」。知財図鑑に掲載される情報は、日々テクノロジーやカルチャーにアンテナを立て続けている知財ハンター、および「知財ハンター協会」のメンバーによってハントされています。

このコラムでは、職種も年齢も様々な知財ハンターたちがレコメンドする知財を紹介します。大阪・関西万博の話題が世を賑わしている今回は、前回の大阪万博から55年ということにもちなみ、「100年続く知財」についてご紹介します。

なお、今回セレクトされた知財のいくつかは、知財図鑑代表 出村 光世が毎月コーナー出演している「J-WAVE INNOVATION WORLD DREAM PITCH」のコーナーでもご紹介しています。

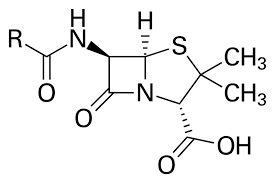

人類を救った奇跡の発見「ペニシリン」の特許

医学史に燦然と輝く発見、ペニシリン。最初にその抗菌作用を発見したアレクサンダー・フレミング氏は、人類の福祉を願い、あえて特許を取得しませんでした。しかしその後、多くの科学者や製薬会社が、ペニシリンの誘導体や効率的な製造方法に関する特許を取得し、その普及と発展に貢献しました。

現在、特許データベースで確認できる最も古いペニシリン製造方法(半合成ペニシリン)に関する特許は、1970年出願、ビーチャム社のものです。これは半合成ペニシリンに関するものですが、その後、全合成技術が確立され、より安定した大量生産が可能になりました。(レビュアー:wakaba)

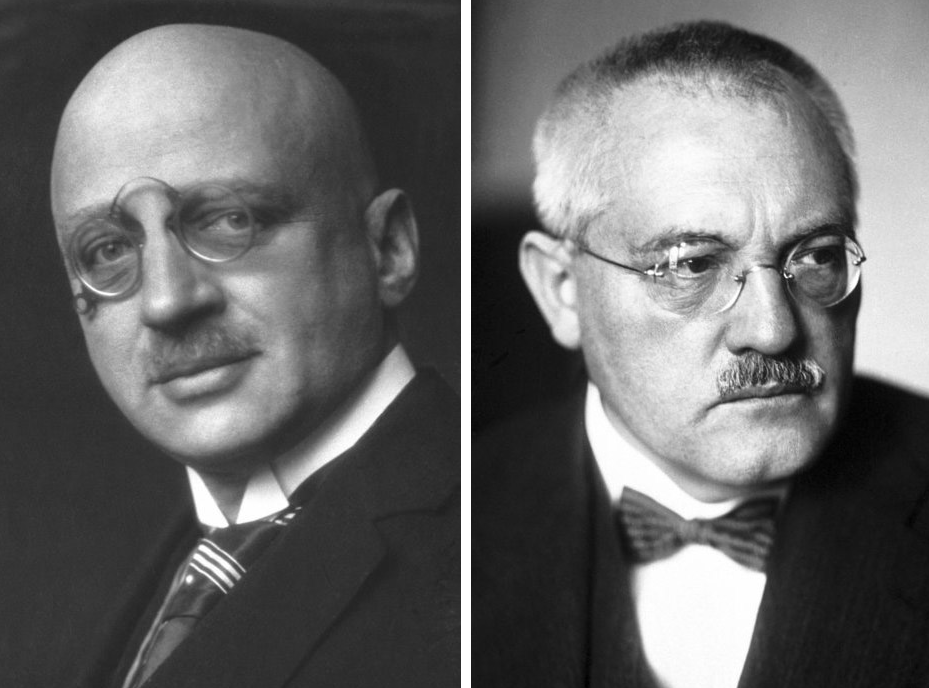

「ハーバー・ボッシュ法」

ドイツの化学者フリッツ・ハーバーとカール・ボッシュによって開発されたアンモニア合成法「ハーバー・ボッシュ法」。空気中の窒素と水素を高温高圧、そして鉄触媒という条件で反応させてアンモニアを合成するこの技術は、1913年にドイツで工業化して以来、現代においてもアンモニア製造の主流であり続けています。

アンモニアは、主に肥料の原料として使われており、食糧生産を飛躍的に向上させ、20世紀の人口爆発を支えた最も重要な技術の一つです。そのため、ハーバー・ボッシュ法は、「空気からパンを作る方法」とも称されています。その他にも、医薬品や食品、合成繊維等にも使われており、私たちの生活に不可欠な物質です。近年では、アンモニアがクリーンエネルギー分野でも注目されており、その需要はますます高まると予想されます。(レビュアー:hayataka)

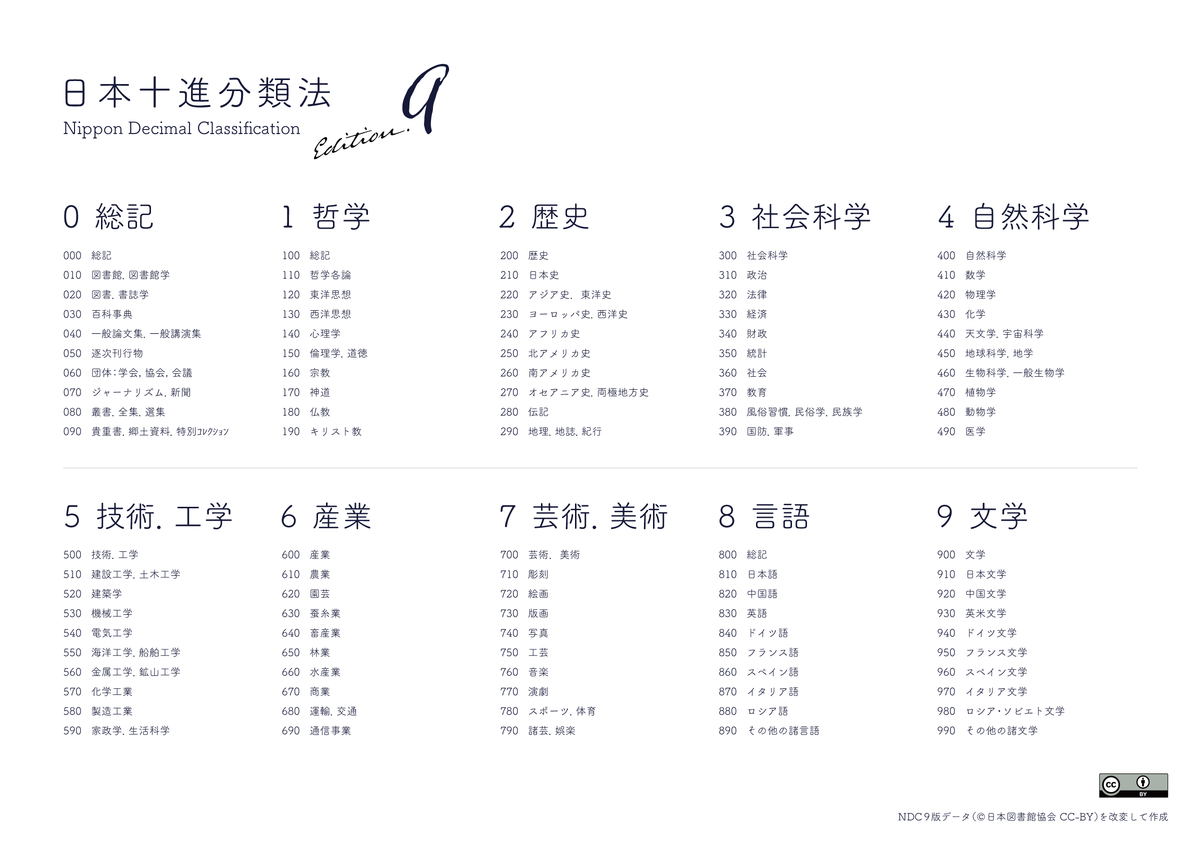

「日本十進分類法」

図書館で、膨大な書籍の中から目的の一冊を探し出す際に役立つ「日本十進分類法(NDC)」。日本十進分類法が確立されたのは1928年ですが、そのルーツは、1876年にアメリカのメルヴィル・デューイによって考案された「デューイ十進分類法(DDC)」にあります。

分類法というのは知の整理・アクセスを高めるもので、知財の一種だと思います。(レビュアー:hayataka)

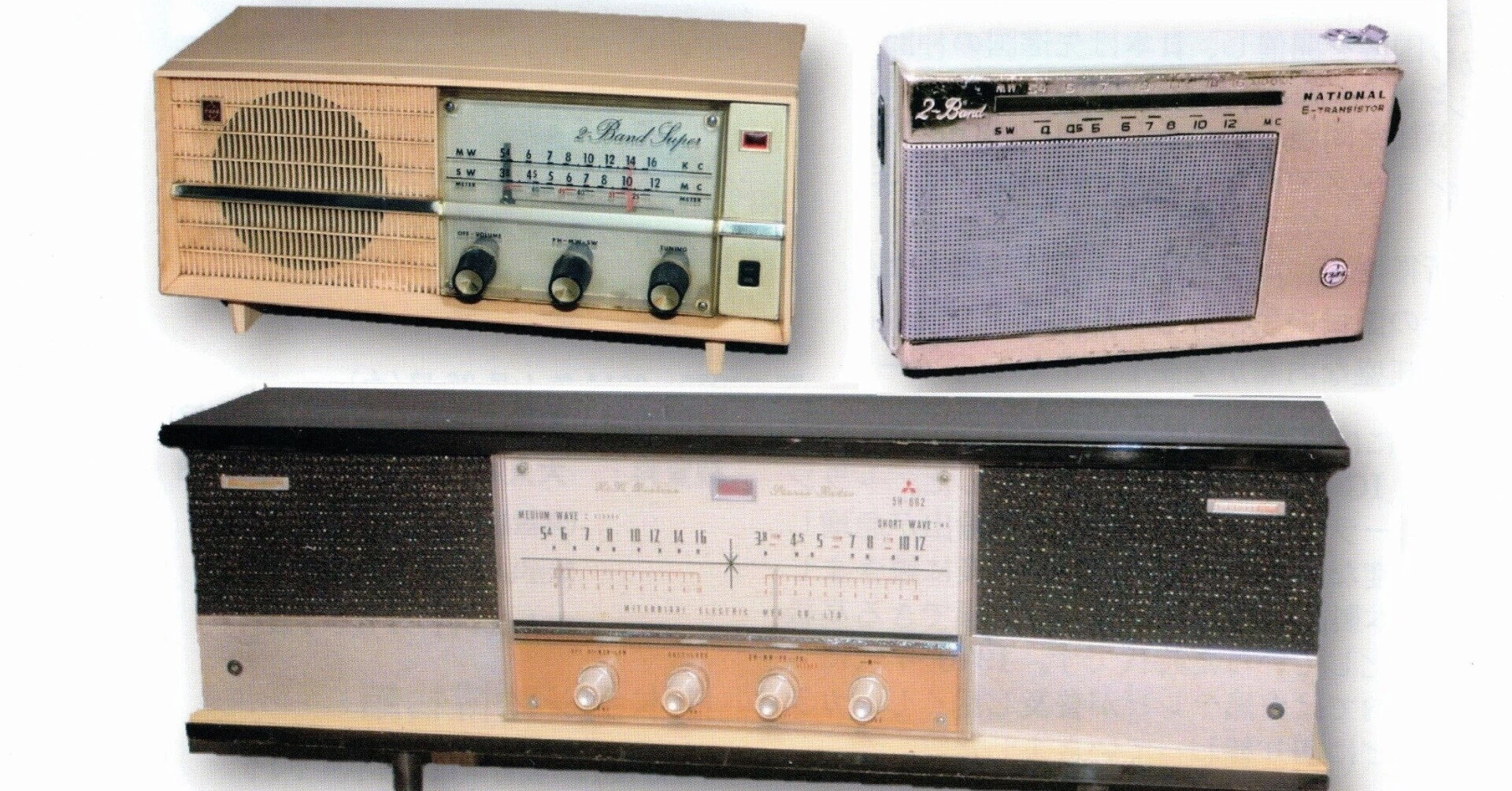

「ラジオ」

100年続くテクノロジーとして、忘れてはならないのが「ラジオ」です。電波に乗せて音声を遠くまで届けるこの技術は、20世紀初頭に実用化され、日本で一般向けの放送が始まったのは、奇しくも今からちょうど100年前のこと。

当初は情報伝達の手段として、そして娯楽として人々の生活に入り込んだラジオは、テレビやインターネットが登場した現代においても、災害時の情報源や地域コミュニティの繋がりの場として、その役割を果たし続けています。技術は進化しても、電波に乗せて声を届けるという根幹のアイデアは、100年を超えて色褪せることなく、私たちの生活に寄り添っています。(レビュアー:yuk)

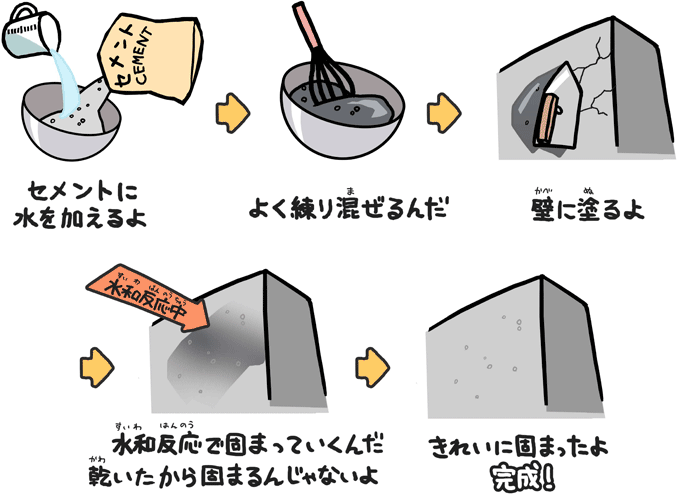

「セメント」

セメントの原型ともいえる技術は、古代エジプトのピラミッド建設で石灰モルタルが石材の隙間を埋めるのに使われていたことにさかのぼります。ファラオの時代から続く技術が、現代の建築やインフラを支える基盤となっているとは、驚くべき歴史の重みを感じます。

現代のセメント技術はさらに進化を遂げ、バクテリアの力で自己治癒するセメントや、硬化時にCO2を吸収する環境に優しいセメントなど、革新的な技術が次々と生まれています。

社会に欠かせない基盤であるからこそ、セメントは常に最先端の科学技術が注ぎ込まれる、奥深い「知財」の宝庫と言えるでしょう。(レビュアー:yuk)

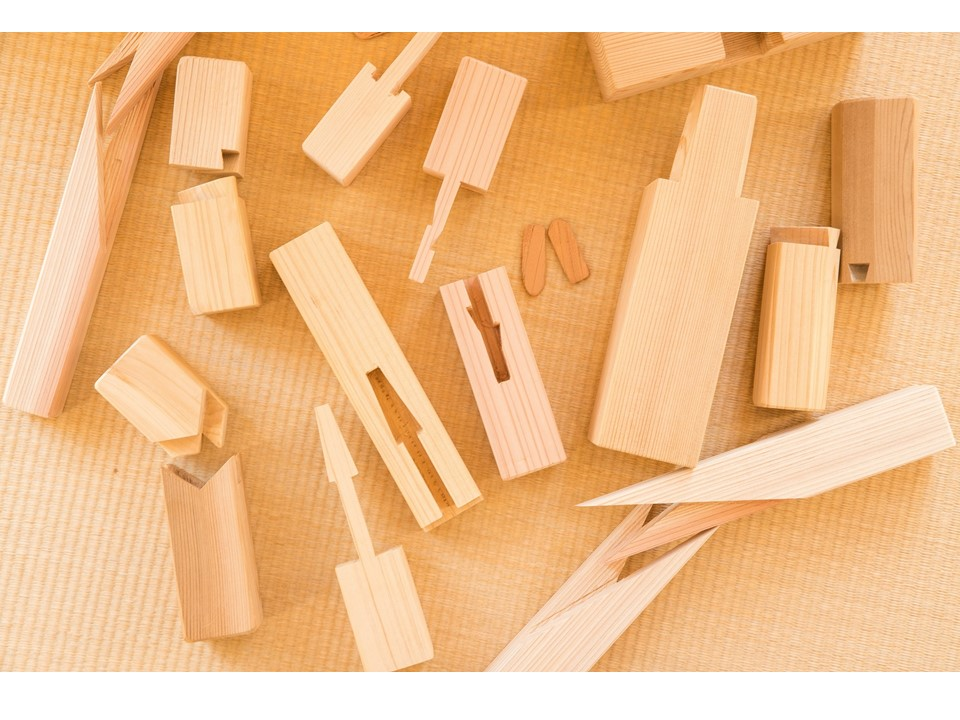

「仕口・継手」(しぐち・つぎて)

釘やネジを一切使わず、木材同士をまるでパズルのように組み合わせて繋ぐ「仕口(しぐち)」と「継手(つぎて)」は、日本の伝統建築に不可欠な接合技術体系です。

「仕口」は、2本以上の材を直角や角度をつけて組み合わせる技術。「継手」は、2本の材を同じ方向に繋ぎ合わせる技術を指します。

これらの技術は、元禄期(1700年ごろ)にはすでに確立されており、現在も住宅や家具などに広く活用されています。

自然の恵みである木材を、その特性を最大限に活かしながら組み合わせる先人の知恵は、まさに日本の誇るべき「知財」です。(レビュアー:GANTAN)

CHANELの香水「N°5」

ブランド香水の代名詞のひとつ「シャネルの5番」創業者。その発売は1921年。「5番」といいながら、シャネルブランド初の香水商品でした。5がシャネルのファッションデザイナー ココ・シャネルのラッキーナンバーだったと言われています。

ちなみに、マリリン・モンローの有名な一言「CHANELの5番を着て寝るの」(※意訳)は、実は日本の帝国ホテルを会場にした記者会見で出た言葉です。(レビュアー:GANTAN)

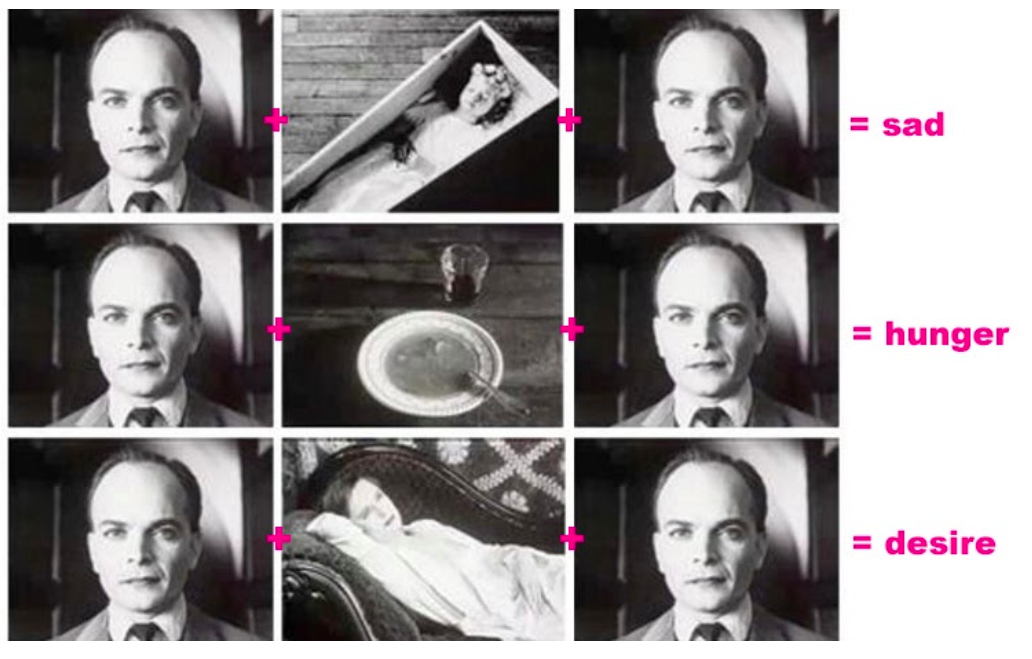

「モンタージュ技法」

「モンタージュ技法」とは、異なるカットを意図的に組み合わせることで、観客に物語性や強いメッセージを伝える映像編集手法です。

現代の映像作品において、必ずと言っていいほど用いられるこの基本的なテクニックを発明したのは、ロシアの映画監督セルゲイ・エイゼンシュテイン。モンタージュ技法が初めて確立されたとされる彼の代表作『戦艦ポチョムキン』の製作は1925年(ちょうど100年前!)。

動画は『戦艦ポチョムキン』の有名なシーン、通称「オデッサの階段」。ロシア軍が市民を銃撃していく凄惨なシーンをモンタージュ技法を駆使して描いた、映画史に残る場面です。(レビュアー:GANTAN)

いかがだったでしょうか? このコラムでは引き続き「知財ハンター」のメンバーがオススメするモノ・コトを定期的に紹介していきます。自分もオススメを共有したい!新しい技術やトレンドについて交流したい!と感じた方は、まずは「知財ハンター協会」のDiscordコミュニティに気軽に参加してみてください。

▶︎知財ハンター協会へのお問い合わせ・参加はこちら