Pickup

大阪・関西万博

2025.11.11

インタビュー | 安永 明史×渡邊 俊

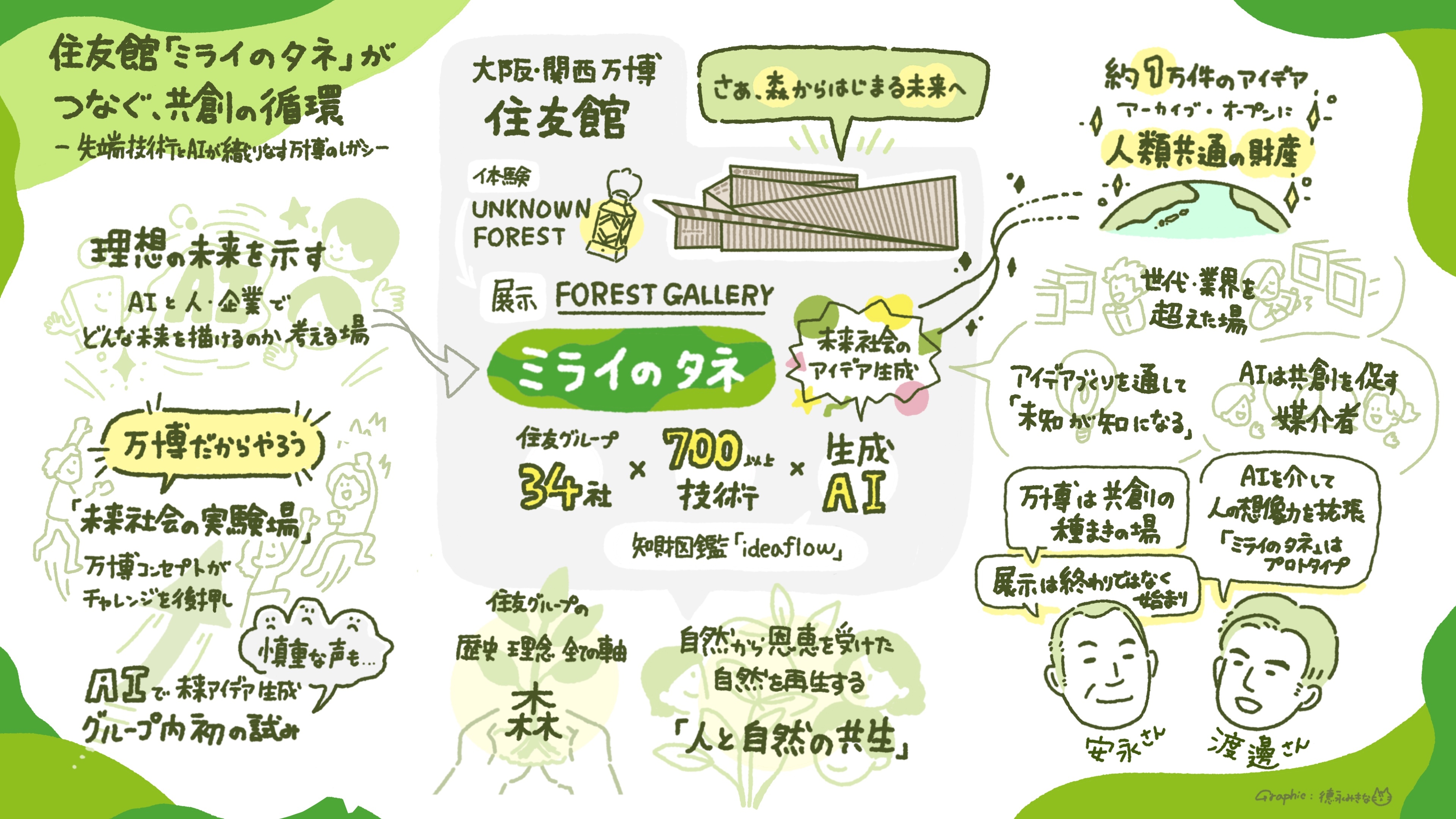

住友館「ミライのタネ」がつなぐ、共創の循環

先端技術とAIが織りなす、万博のレガシー

予約困難なパビリオンが続出した大阪・関西万博の中でも、数多くのメディアやSNSで絶賛され、ひときわ存在感を放った展示は住友館の「UNKNOWN FOREST」だろう。マザーツリーが導く森を、ランタン片手に探検するように歩きながら、自然との共生に思いを馳せる体感型の展示だ。

そして、もうひとつ併設されているFOREST GALLERYにある「ミライのタネ」のコーナー。ここでは住友グループ34社が持つ多彩な技術や取り組みと生成AIが融合した”未来社会のアイデア”が展示され、来場者自身の手でも新たなアイデアを生み出す事ができる参加型共創施策にもなっている。生まれたアイデアは「タネ」として保存され、誰もがアクセスできる共創のアーカイブとなる。

今回は、住友館の副館長・安永明史氏と、展示全体のクリエイティブディレクションを手がけたワントゥーテンのプロデューサー・渡邊俊氏に、この新しい次代を見据えた共創プロジェクトの舞台裏を伺った。

「はじまりの森」が生んだ共創の物語

―住友館は「さぁ、森からはじまる未来へ」というコピーが印象的です。本館と「ミライのタネ」を通して、どんな世界を描こうとしたのでしょうか?

渡邊

住友館全体は“森の物語”として構成されています。メイン展示の「UNKNOWN FOREST」は、自然の循環や生命のつながりを体験する場所。そしてその先にある「ミライのタネ」は、そこから生まれた人が作り出したものから未来の可能性を考える場所として、住友グループの技術や取り組みを“未来の芽”として見せたいと思いました。

安永

私たちが伝えたかったのは、住友が大切にしてきた「人と自然の共生」という思想です。住友グループの発展の礎である別子銅山では、銅の採掘から精錬事業による伐採や煙害で荒れた山を再び森に戻す「大造林計画」が行われました。自然から恩恵を受けたからこそ、自然を再生する。その精神が今もグループの根底に流れています。

渡邊

“森”というモチーフが住友グループの歴史や理念だけでなく、すべての軸になっているのが奇跡的なんですよね。グループの聖地でもある森を舞台にしたら、命の循環であったり、小さな一本の芽から始まるという源流につながっていった。他の場所だったら企業の展示にはなってもこうした物語には届かなかったと思います。森という舞台があったからこそ、技術や企業活動が「生き物のように呼吸しているもの」として感じられ、エンターテイメントとビジネスが繋がる展示になったんだと思います。

「万博だから」こそできた、AIの実験

― こうした技術を紹介する場で、AIを活用したことにはどのような思いがありましたか?

渡邊

今回、技術展示をすることは決まっていましたが、いかにも「集めて、並べただけ」になってしまうと、どうしても企業のプレゼン色が全面に出てしまいます。そこで悩んでいたときに、知財図鑑さんがAIを使って特許技術からビジネスアイデアを作るサービス「ideaflow」を開発していて「これしかない!」となりました(笑)。

安永

今回、グループの34社が参加して700を超える技術を出し合いましたが、その情報をもとにAIが未来のアイデアを生成するという仕組みは、グループ内でも前例がありませんでした。特に生成AIに対しては、大企業がゆえに著作権やコンプライアンスの観点から慎重な意見も多かったです。

それでも最後の決め手になったのは、「万博だからやろう」という一言でした。「未来社会の実験場」という万博自体のコンセプトが、そのチャレンジを後押ししてくれました。通常の商習慣では難しい決断も、「この場だからこそやる意味がある」と皆が共感してくれたんです。

渡邊

まさにそれが“マジックワード”ですよね。住友の技術を再解釈することで、単なる展示ではなく「人間とAIが共に未来を考える場」になった。ビジネスとしてもアカデミックとしても、実験的でありながらポジティブなムードで進められたのは、この環境があったからこそです。

安永

実際にAIを使って生成されたアイデアは想像以上に多様でした。「木造人工衛星」の技術を使ったアイデアなど、人間では思いつかないような視点も多く、社内でも議論のきっかけになりましたね。技術集を共有したことで、グループ会社間で一緒にやったら面白いかも、などの会話が生まれてきました。AIはツールでありながら、共創を促す“媒介者”にもなっていたと感じます。

世代も業界も越える「知の実験場」

― 実際の来場者の方々の反応はいかがでしたか?

安永

自由研究モードのお子さんが楽しそうに眺めている一方で、大人の方々、特に企業や研究者の方々が、じっと展示を見つめてメモや写真を撮る姿も多かったですね。技術展示でこれほど長時間滞在されるのは珍しいです。万博アンバサダーの山中伸弥教授がいらっしゃったときにもじっくり見て回っていらっしゃいました。

渡邊

この展示の特設サイトを制作しているときに、エンジニアのお子さんが夢中になってボタンを押して何度も「ミライのタネ」を作っていたことがありました。また、内覧会に参加された住友グループ各社の元会長・社長の方々に展示内容を説明したときに、「こんな挑戦をしているなんて誇らしい。こういうことをやらないとダメなんだよ。ありがとう!」と感謝されて握手を求められたのが忘れられません。世代を超えて「こういう技術が未来をつくるんだ」という共感が広がっていたように思います。

安永

グループ会社の方もよくお客さんを連れてアテンドされていましたが、AIで生成されたアイデアによって自社の技術や取り組みを紹介する良いきっかけとなったり、ミライのタネの技術を見たベンチャー企業の方が、「なにか組めるかも」と話しかけていただくようなケースもあったようです。

渡邊

「ソメイヨシノ」のDNAを解析する研究とか「CO2を閉じ込めたコンクリート」など、見ているだけで世の中の技術の解像度が上がる感じはありましたね。特設サイトにはそれぞれの技術を開発している方からの一言コメントがあるんですが、その熱がとてもいいんです。それぞれの方が人生の時間を使って取り組んでいるものを預かっていることを思うと、感謝の気持ちが湧いてきますね。

こうやってAIのイラストと一緒に見ていると「未知が知になる」という感覚がありますね。今まで関係のなかった会社同士がアイデアを通じてなにか一緒にできないかと話し始める。それがまさにAIが生んだつながりですよね。

「AI × 企業共創」が示すオープンな社会へ

― 今回の万博をきっかけに、新しい連携や動きは生まれましたか?

安永

グループ内での意識は確実に変わったのではないでしょうか。これまで縦割りだった関係が少しずつ横に広がってきて 「うちとあの会社の技術を掛け合わせたら、こんな事業が作れるかも」という会話が実際に始まっています。そういう意味では万博は一過性のイベントではなく、共創の種まきの場になったのではないかと思います。

渡邊

また、 「ミライのタネ」で生成された約1万件のアイデアは、すべてアーカイブ化され、“人類共通の財産”としてオープンに公開されます。誰でも自由に使っていい、コピーしていいという方針です。著作権や所有の概念を超えて、オープンにすることで「共に未来を描く」という思想を体現しています。

安永

「閉幕後にこのボックスを引き取って社内に展示したい」という声が予想以上にあって驚きましたし、この生成AIの画像を研究発表会で使いたいという声もありました。展示を通して得られたデータやアイデアは、各社が自社の“土壌”で育てていくことになります。私たち事務局はそのハブとなる“森の根”のような存在。どの企業がどんな芽を出すかは簡単ではないですが、確実に新しい発想の循環が生まれています。

終わりではなく、始まりの森へ

― この万博の期間を振り返ってみて、どんな収穫が得られたでしょうか?

安永

振り返ると2021年5月から始まってるので、ようやくここまで来たな、という実感なんですよね。私たちは森を通じて“技術の展示”ではなく、“理想の未来”を示したかった。AIを使って人と企業がどうつながり、どんな未来を描けるのか。それを実際に形にできたことは、万博の大きな成果のひとつでした。

渡邊

AIを導入することが目的ではなく、AIを介して「人の想像力を拡張する」ことが目的でした。AIが人間の代わりに考えるのではなく、人間の思考を刺激し、再構成する。「ミライのタネ」は、そのプロトタイプだったと思います。

一つの理想は、この展示で「木製の人工衛星」を見て興味を持った子どもたちが、将来、「宇宙木工学」みたいな研究をしてくれることですね。未来を考える種がどこかで芽吹き、次の世代へと受け継がれていく。まさに「ミライのタネ」という名前そのものです。

安永

「さぁ、森からはじまる未来へ」というタグラインの通り、私たちの展示は終わりではなく始まりです。多様な生命が共に存在する森のように、企業も社会も、AIと人間の共創によって新しい生態系を築いていけると信じています。

渡邊

万博が終わっても、種は残ります。それを育てるのは、これからの私たち一人ひとりです。AIが描く未来ではなく、人間がAIと一緒に描く未来。それが、「万博のレガシー」になっていくんだと思います。

― 僕らも、「ミライのタネ」の取り組みをご紹介すると、「うちの会社や地域でもやりたい」という声をいただくことがあります。ある地域で生まれた知財から、その地域の課題解決に繋がるアイデアを考える「知産地消」のようなワークショップをやりたいというお話もありました。万博発のこうした取り組みが各所で育っていくことを期待したいです。どうもありがとうございました!

ミライのタネ

大阪・関西万博のパビリオン「住友館」が手掛ける、“未来のアイデア”を生み出す参加型共創プロジェクト。約700件の住友グループの技術や取り組みをもとに構築したプラットフォームを軸に、未来づくりにつながるアイデアを創出・共有している。万博と連動した特設Webサイトも提供しており、サイトを通じて、いつでも・誰でもアイデア創出に参加できる。プラットフォームの構築には、特許技術をもとに事業アイデアをつくるAI搭載システム「ideaflow(アイデアフロー)」の技術基盤を活用した。

ミライのタネ紹介ページはこちら

この記事のタグ