Pickup

2025.08.22

レポート | 体験レポート

AIと人類の共創がもたらす新たな分岐点―未来を味わう「TECHNO PIZZA #4」レポート

Konel inc.

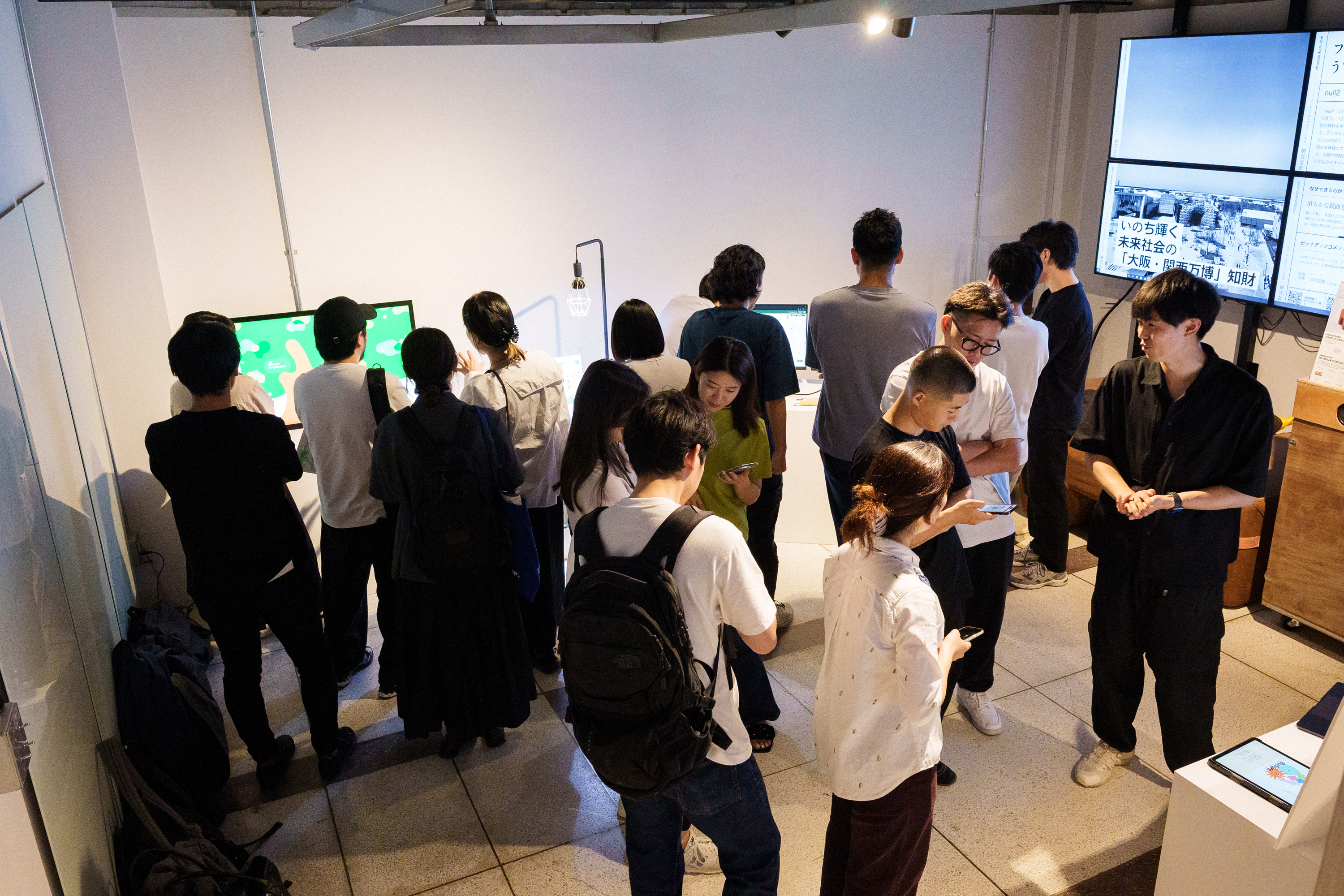

去る7月11日、クリエイティブ集団Konelが「TECHNO PIZZA #4」を開催しました。TECHNO PIZZAは、Konelがさまざまなパートナーと共同開発したプロダクトや、新作プロトタイプに直接触れられるシリーズ形式のテクノロジー体験イベント。第4回目は「AIコンテンツ」にフォーカスし、より良い未来を築くためのAIの活用法を参加者とともに探求する目的で企画されました。

会場となったのは、Konelの本拠地でもある「日本橋地下実験場」です。イベント当日は、7月に設立されたばかりの生成AI領域に特化した専門チーム「ai-ai(アイアイ)」もお披露目。AIに対する既存のイメージを覆す、革新的なプロジェクトの数々と共に振り返ります。

(取材・文・撮影:杉浦万丈)

Introduction

まずイントロダクションとして、Konelが掲げる「Good Singularity for Good Future」という理念を軸に、AIと人類の関係性について考察。2022年11月のChatGPT3.5のリリースを契機として、AIが広く世間に注目されるようになってからわずか3年足らず。その短期間で、AI技術は驚異的な進化を遂げています。OpenAIが開発した動画生成AI 「Sora」、Anthropicが開発したチャット型の生成AI「Claude」、そしてGoogleが開発した最新世代のマルチモーダルAIモデル「Gemini2.5」といったサービスが次々とリリースされ、実に70%以上の人がビジネスでAIを活用している状況が説明されました。

一方で、セキュリティリスク、雇用への影響、人間関係の希薄化……といったAIへの懸念も多くの人が抱いています。そうした現状において、Konelの荻野靖洋氏は「AIで我々は豊かになるのか?」という根源的な問いを投げかけました。荻野氏は日々、この言葉を自問自答しながらAI開発に取り組んでいると語ります。

AIとの新たな向き合い方を模索するために、我々はどうすればいいのか?そこで引用されたのが、「洗濯機は、洗濯板を自動化したものではない」という格言。洗濯板が「擦る」という動作で洗うのに対し、洗濯機は「回転」というまったく異なる原理で洗浄を行います。この格言から「真のイノベーションはまったく異なるアプローチから生まれる」ことが示唆されます。多くのAI活用が既存業務の効率化に留まる現状で、従来の枠を超えたAIへの新たなアプローチが必要だと強調されました。

さらに荻野氏は、AI開発の指針として「便利ではなく感動」、「代替ではなく拡張」、「効率ではなく創造」という3つのアプローチを掲げ、AIの「余白」を探求する重要性を訴えました。最後に、この理念を具現化する専門チーム「ai-ai」の設立と活動内容を紹介。人工知能に精通したテクノロジストをはじめ、人文科学や生物学、コミュニティ、アート、体験設計など多様な分野のメンバーが集う彼らの活躍に期待です。

AIコンテンツツアー

続くAIコンテンツツアーでは、先述した「便利ではなく感動」、「代替ではなく拡張」、「効率ではなく創造」という3つのコンセプトに沿って、従来のAI活用とは一線を画す革新的なプロジェクトが多数紹介されました。

単なる業務効率化に留まらず、人間の心を動かし、新たな可能性を切り拓くAI技術の真価――。参加者はそれを、実験場のB1フロアでリアルに体験しながら探求します。ここからは、各プロジェクトの詳細をレポート。

「便利」ではなく「感動」

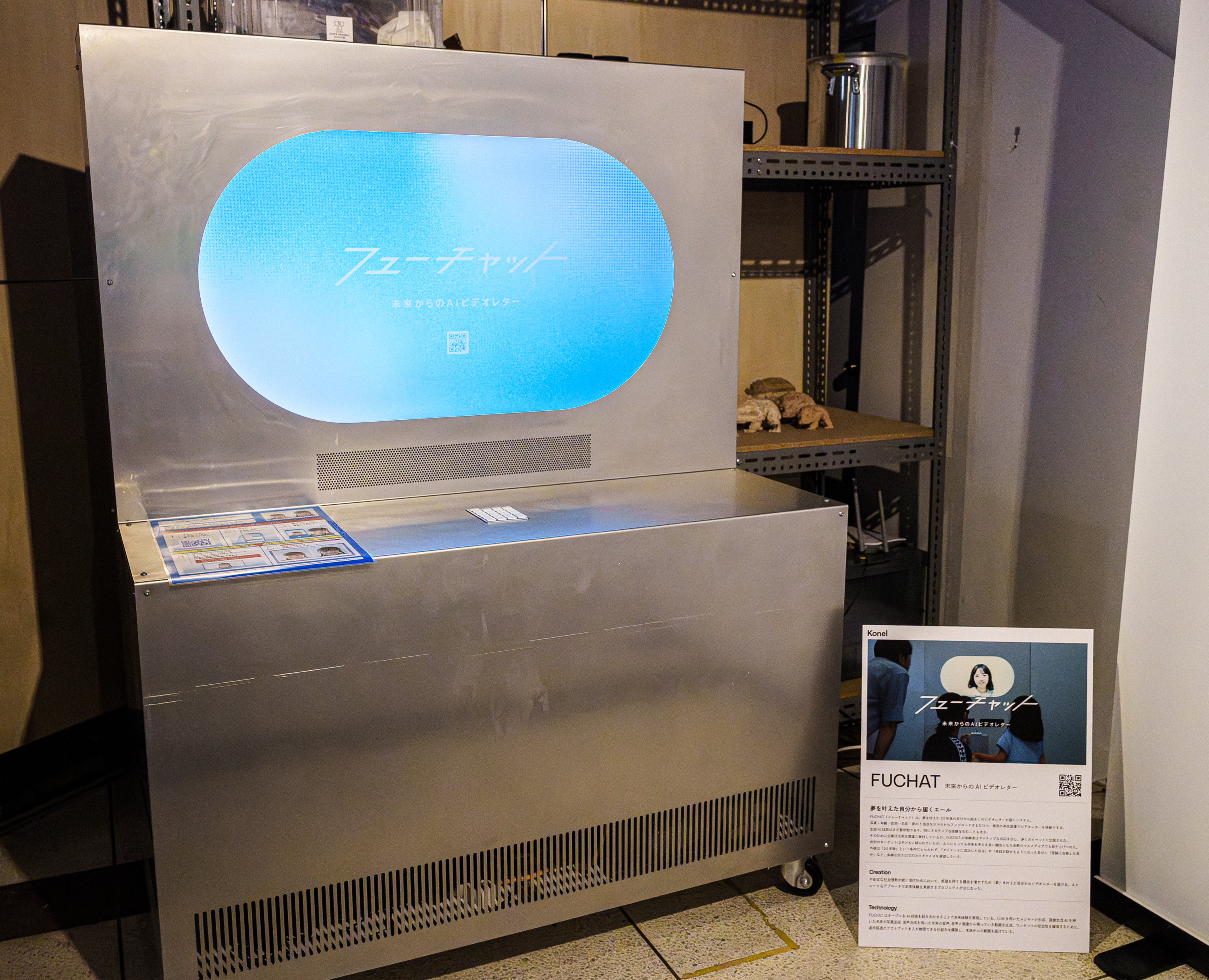

FUCHAT(Konel)

「FUCHAT(フューチャット)」は、未来の自分からのビデオレターを生成するシステム。利用者は自身の顔写真と基本的な個人情報(名前・性別・年齢)、そして将来叶えたい夢を入力するだけで、AIが20年後に夢を実現した”未来の自分”の姿を生成します。完成したビデオレターでは、20年後の自分が現在の自分に向けて、一歩踏み出す勇気をくれる前向きなメッセージを語りかけます。

システムの核となる技術は、お馴染みの「ChatGPT」、ユーザーが入力したテキストに沿って高品質な画像を生成するAIモデル「Stable Diffusion」、ディープラーニングを用いて顔写真からリアルなAIアバターを生成する「D-ID」といった複数のAI技術を組み合わせた独自の生成エンジン。それらを、各AI技術に最適化されたパラメータとプロンプト設計によって統合しています。ユーザーがQRコードをスマートフォンから読み取り、必要事項を入力すると、約10分でパーソナライズされたビデオメッセージが完成します。

完成したビデオレターが流れると、参加者の表情には自然と笑みが。AIによって生成されたものでありながら、不思議と親しみが湧いてくるようです。FUCHATを通じて、AI技術が人の気持ちを動かし、感動につながることを実感することができました。

「代替」ではなく「拡張」

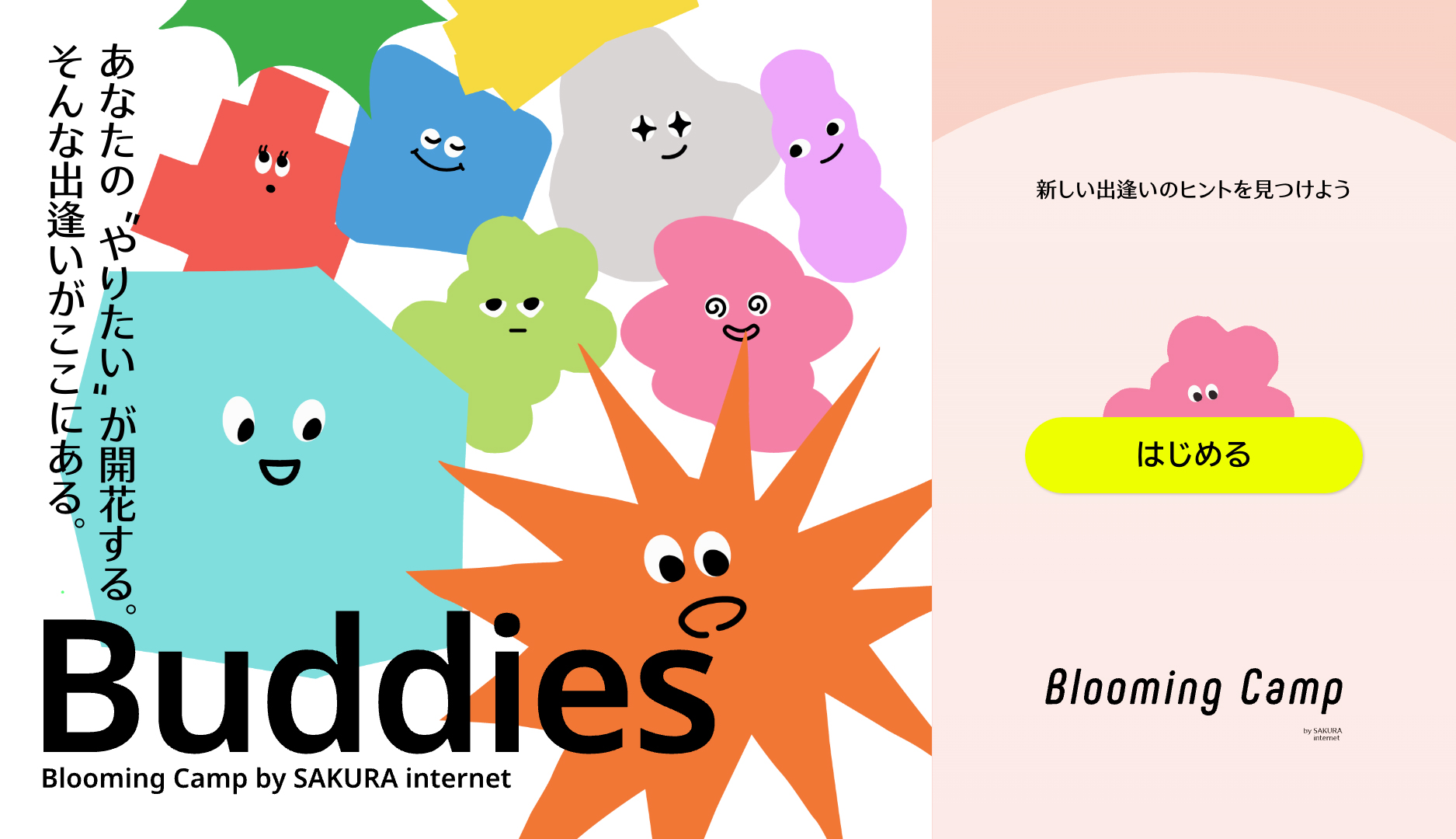

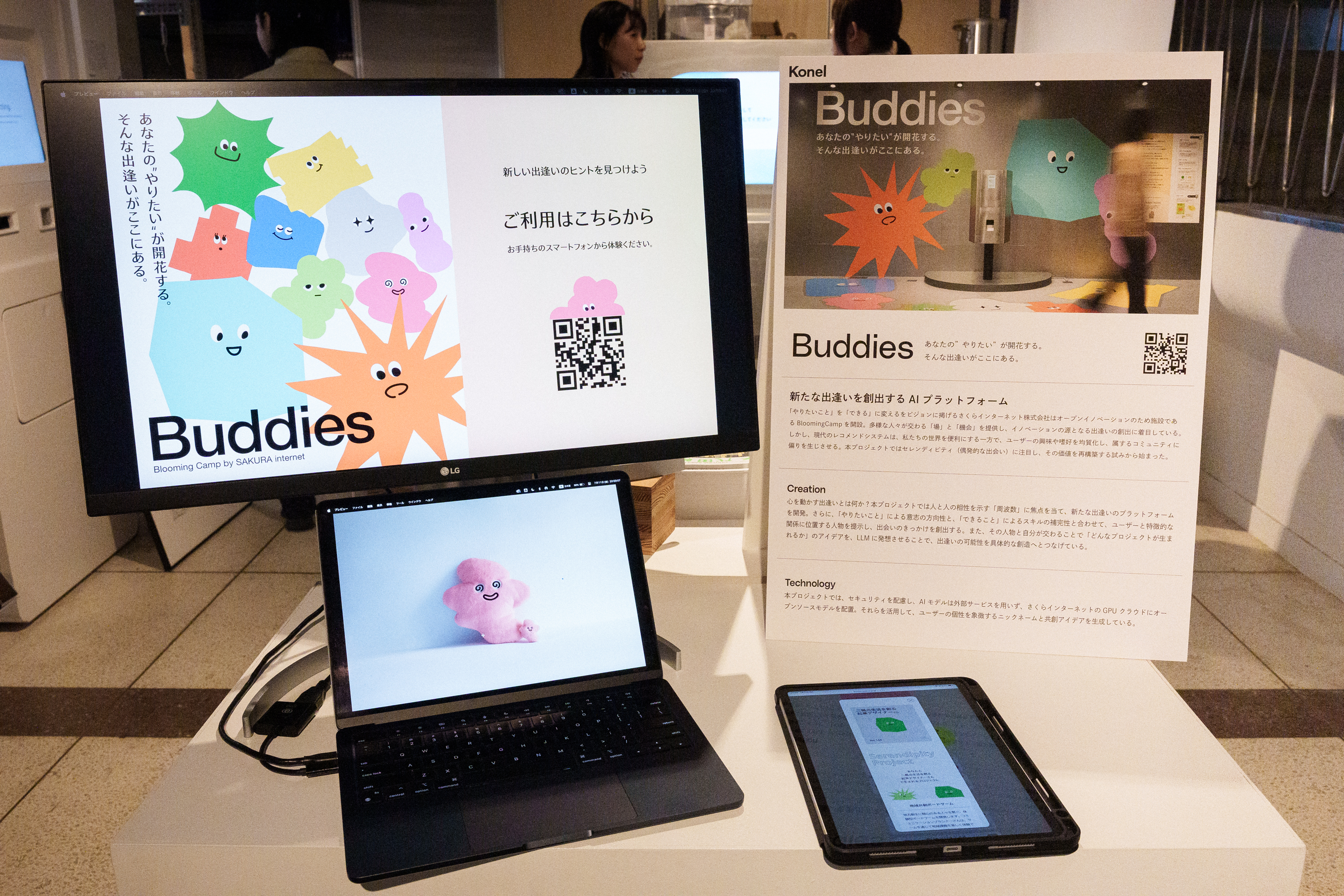

Buddies(さくらインターネット)

「Buddies」は、認知脳科学と生成AIを融合させて、新たな人間関係の可能性を提示するAIプラットフォーム。従来のプロフィール情報に基づく出会いとは一線を画し、個人の行動リズムと思考パターンの深層分析によって相性の良いパートナーを提案し、共創を実現する先進的なシステムとして注目を集めています。その根拠となるのは、科学的根拠に基づいた定量的な相性評価と、テキスト解析による関係性の分析。これらを組み合わせることで、イノベーションにつながる新たな人脈形成を支援します。

システムは、以下4段階のプロセスで構成されています。

「Frequency」

筑波大学の研究に基づき、個人の持つ行動リズムから周波数を算出し、そのデータから他者との相性を評価「Comprehension」

参加者の成し遂げたいことや持っているスキルを、テキスト解析AIによって分析し、個人の特性や他の人たちとの関係性を把握「Crossing」

周波数データと集めた情報を元に、シナジーを生むパートナーを提案「Serendipity Project」

マッチした相手との共同プロジェクトやアイデアの提案

会場では、参加者同士が自分たちの「Buddies」キャラクターの結果を見比べながら対話する光景も。自分では気づかなかった新たなつながりの可能性も見えたようで、既に登録している人や、「自分の『Buddies』キャラクターと同じ判定結果の人たちと会ってみたい!」という声が多く聞かれました。企業や業界の枠を超えて、より広く共創できる新時代のプラットフォームとして、これからの展開が楽しみです。

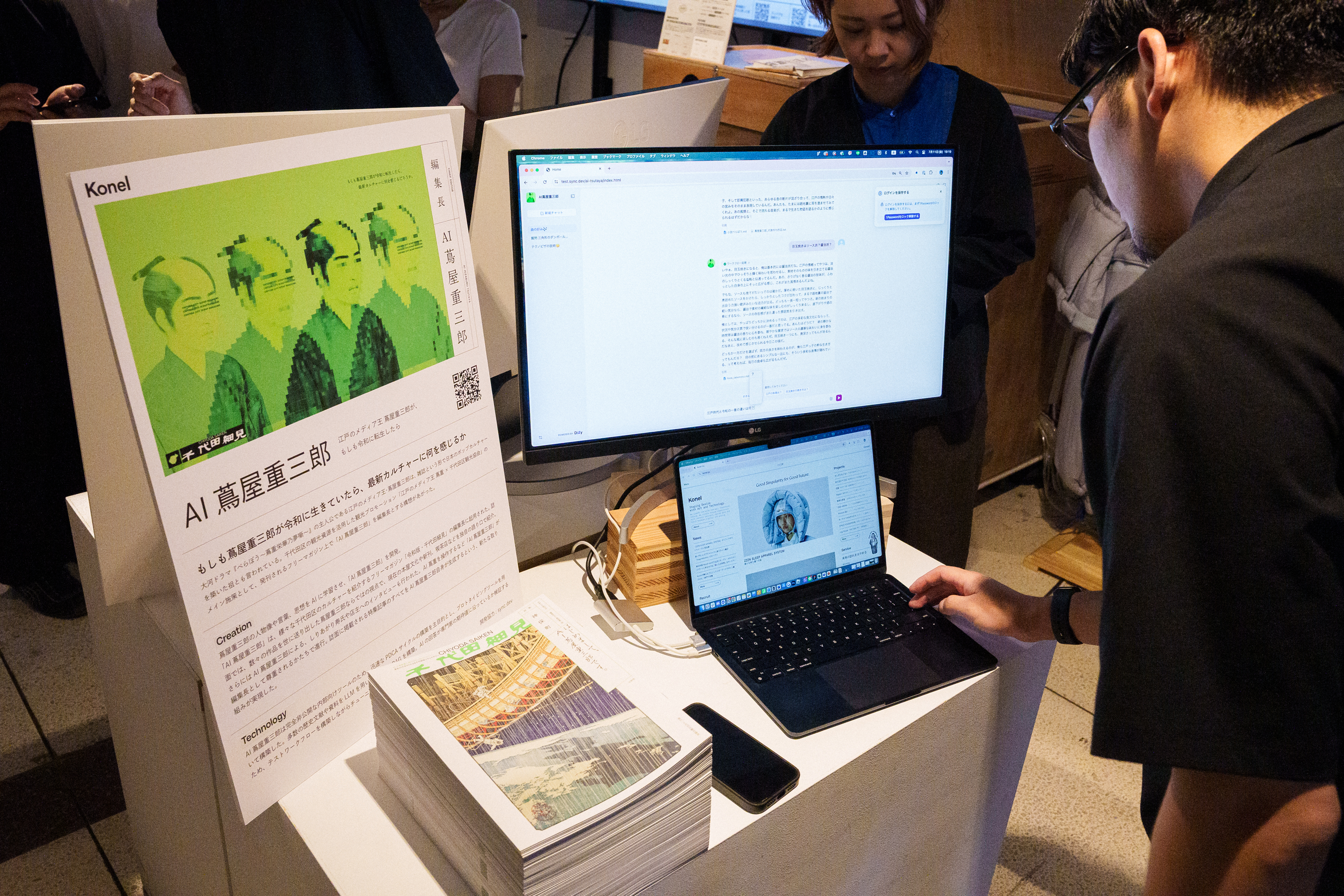

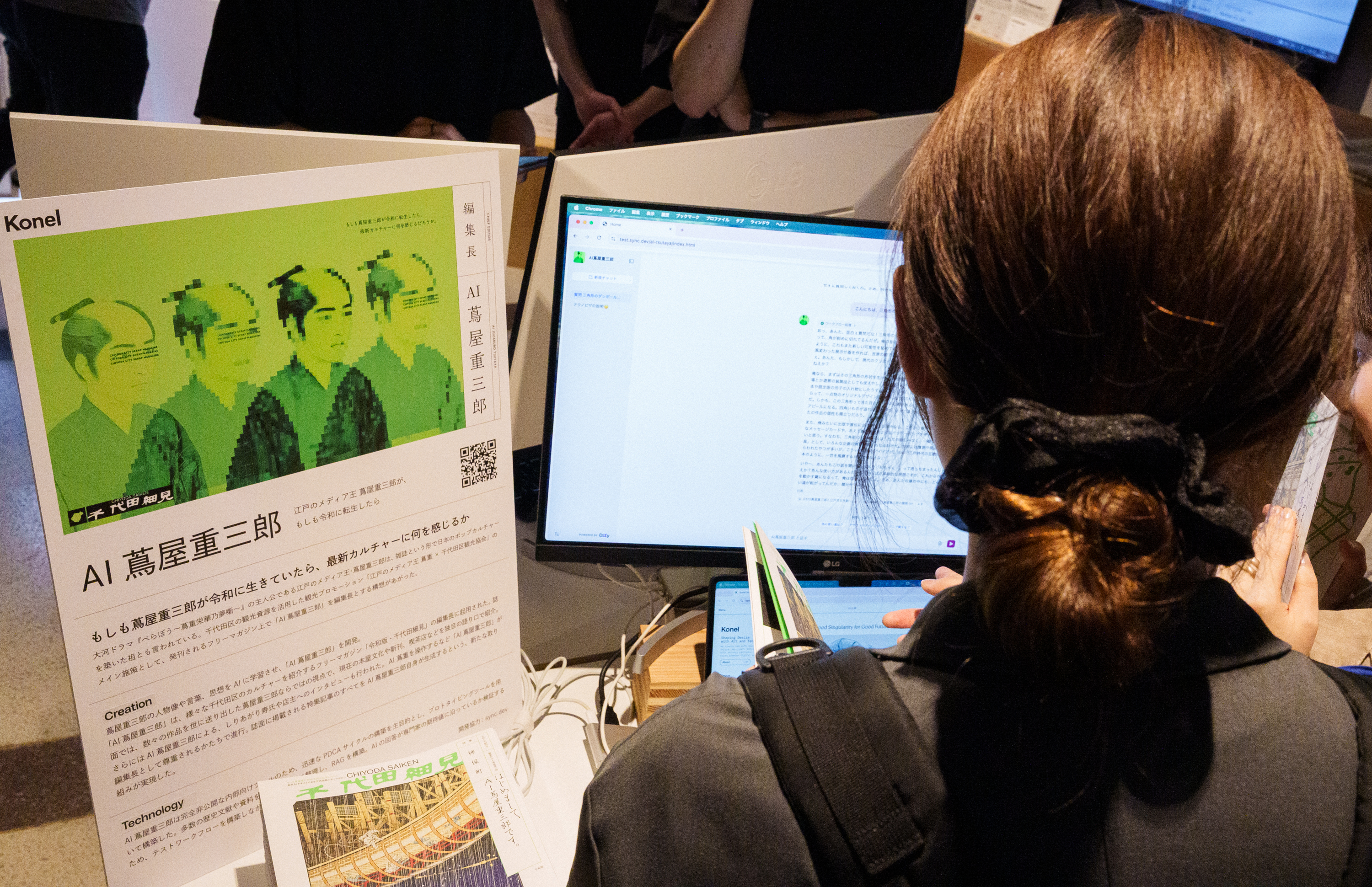

AI 蔦屋重三郎(一般社団法人千代田区観光協会)

「AI蔦屋重三郎」は、江戸時代のメディア王として知られる蔦屋重三郎こと蔦重をディープラーニングで現代に蘇らせたプロジェクト。大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』で注目を浴びる彼の人物像や思想をAIに学習させ、ドラマの歴史考証も務める山村竜也氏の監修のもと、史実の正確性/キャラクターの魅力を両立。それによって、令和のカルチャーに対してのイマジネーションや感受性に富んだ応答ができるよう設計されました。

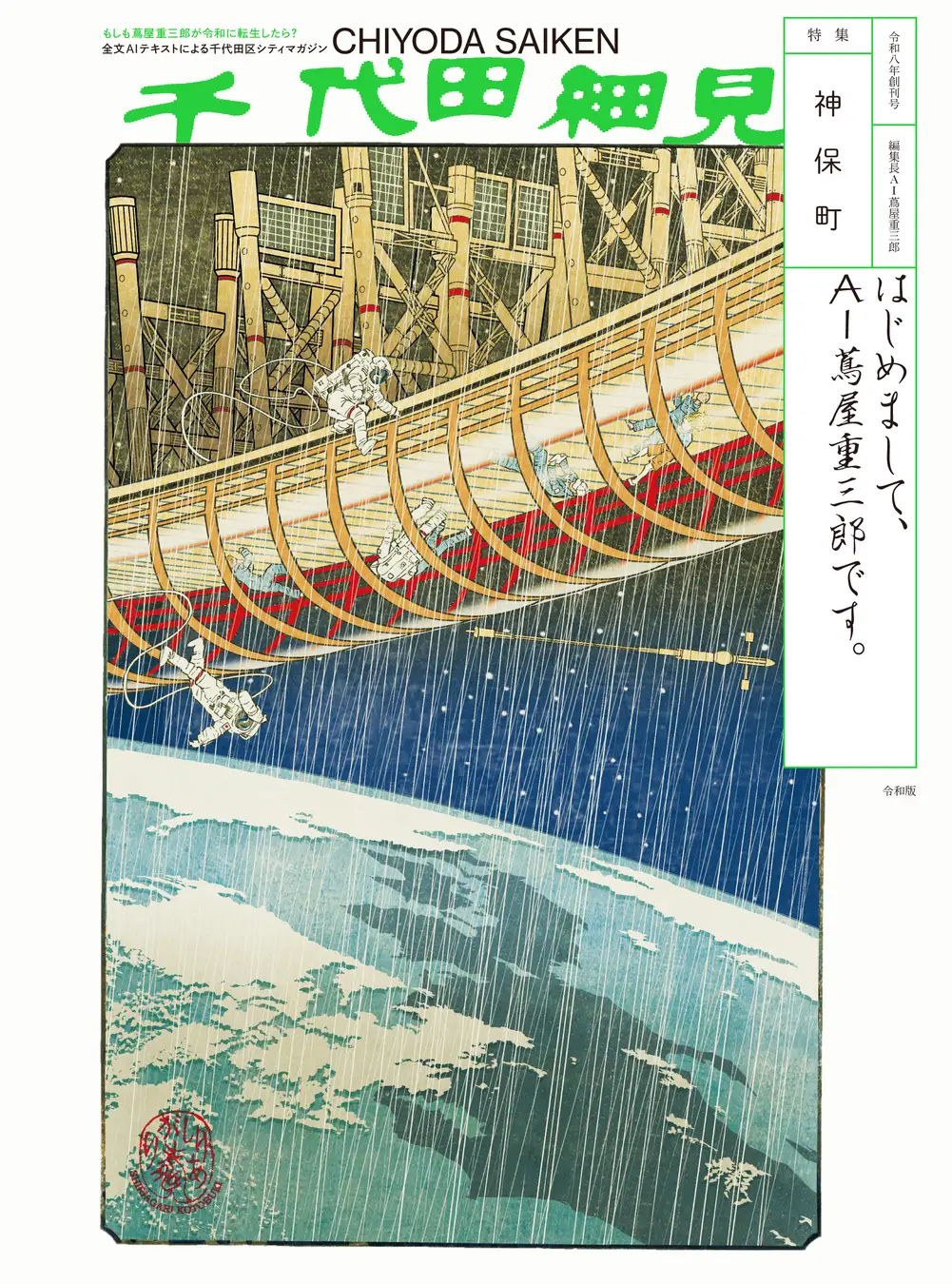

本プロジェクト最大の特徴は、そんな「AI蔦屋重三郎」が編集長を務めるフリーマガジン『令和版・千代田細見』を実際に発行してしまったことでしょう。東京の千代田区内にて無料配布されるこの冊子は、現代の本屋文化や最新カルチャースポットなどをAI蔦重独自の視点と切り口で紹介するだけでなく、全文をAI生成テキストで構成。表紙のパロディ浮世絵を手がけたしりあがり寿氏と、AI蔦重による対談なども掲載されています。

来場者は雑誌現物を手に取りながら、「江戸時代の人々が現代を見たらこんな風に感じるのか」と興味深そうに読み込んでいました。また、「AI蔦屋重三郎」とのチャットも体験でき、彼の軽妙な語り口にも驚きが隠せない模様。歴史とテクノロジーが融合する、新たな文化体験の可能性を示したプロジェクトです。

「効率」ではなく「創造」

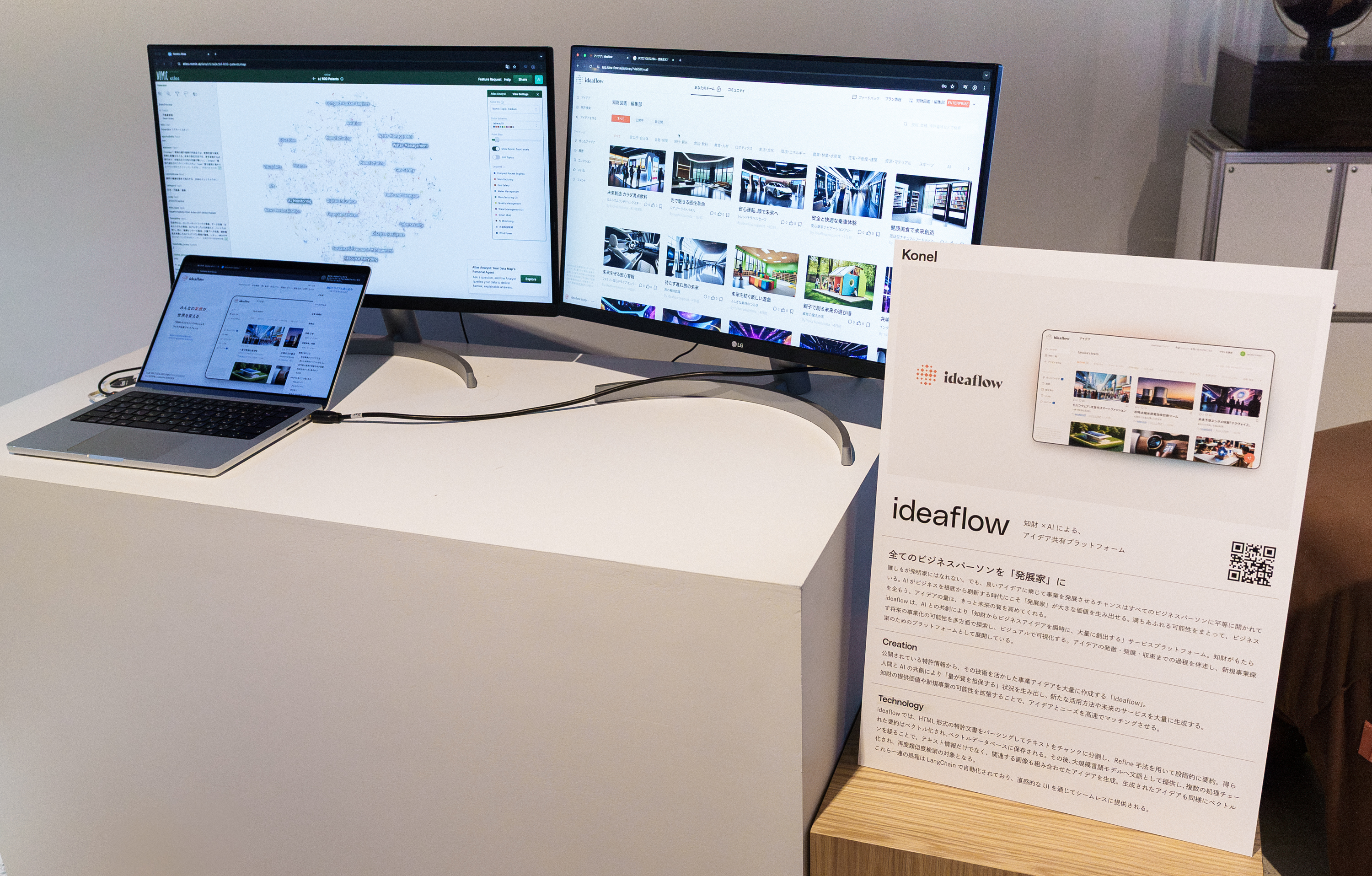

ideaflow(知財図鑑)

知財図鑑が昨年6月に発表した「ideaflow」は、AIが公開特許情報から事業アイデアを大量生成するアイデア共創プラットフォーム。日本は年間特許取得件数30万件を超える世界第3位の特許大国ですが、約半数が事業利用されずに収益を生み出せていません。大半の知財が、専門性や技術的複雑さから一般社会では見過ごされてしまい、限られた専門領域内でのみ流通しているのが現状です。

そこでideaflowは、生成AIを活用して公開特許情報から特許の要約とアイディエーションを瞬時に実行。また、Webブラウザ上の簡易的な操作で、導入後すぐに新規事業創出へと活用できます。専門知識がなくても直感的に使えるインターフェイスと、ユーザー同士がアイデアを評価・発展させるコミュニティ機能が特徴です。

展示では、参加者が実際に特許情報を検索し、キーワードを入力するだけで、その特許技術を活用した多様な事業アイデアが瞬時に大量生成される過程を体験。「普段触れることのない特許情報がこんなに面白いアイデアの源になるんだ!」という驚きの声や、「自社の技術資産を見直すきっかけになりそう」といった声も上がりました。気になった読者の方は、ぜひ無料のFreeプランを試してみてください。

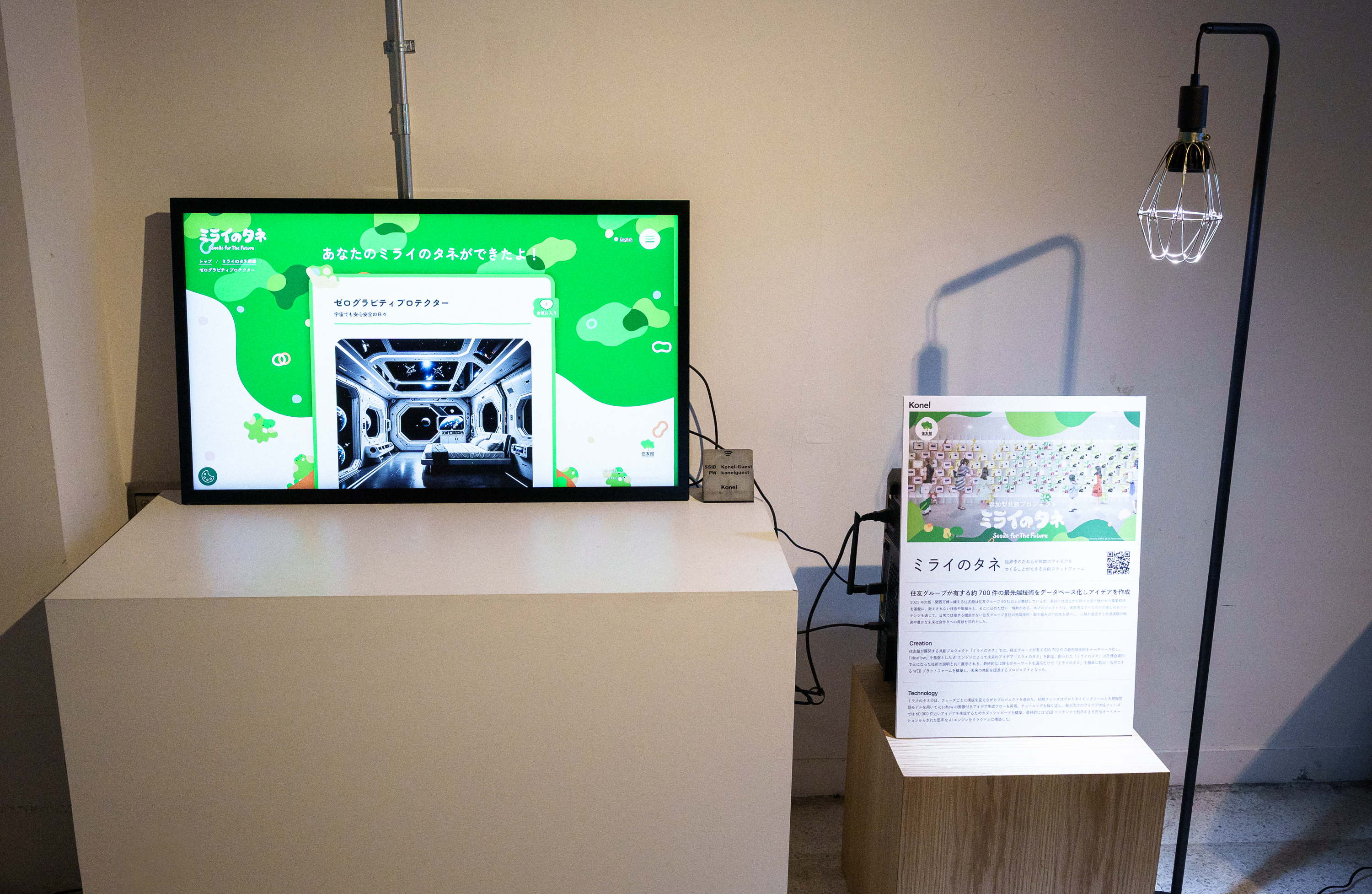

ミライのタネ(住友グループ各社)

「ミライのタネ」は、住友グループの700件を超える最先端技術・取り組みをデータベース化し、誰でも未来のアイデアを創出できる大規模な参加型共創プロジェクト。先述のideaflowをベースとしたAI技術を活用し、利用者がキーワードを選択するだけで、社会課題の解決や豊かな未来社会の実現に向けたアイデアが自動生成される仕組みです。

また、こちらのプロジェクトも大阪・関西万博の住友館で公開され、人気を博しています。創出されたアイデアは世界中の人々と共有され、万博閉幕後も住友グループのWebサイトにおける「レガシー施策」としてアーカイブ化される予定です。

会場では特設サイトを使った体験ができ、斬新なアイデアの数々に感嘆の声が上がっていました。予想外の発想の面白さやグローバルな共有への期待、企業技術による社会貢献の可能性……。世界中に広がったミライのタネがやがて芽吹き成長し、より良い未来社会の実現へとつながる壮大なビジョンが、このプロジェクトから始まろうとしています。

お待ちかねの懇親会

イベント後半には、日本橋地下実験場5階で懇親会が開かれました。ピザ好きが高じてピザハンターへと転身を遂げた元Konelの加藤なつみ氏が、その場でピザ生地をこね、色とりどりのトッピングをあしらって高温の電気窯に投入。焼き上がったばかりのピザが香ばしい匂いとともに配られると、来場者から歓声が上がりました。

懇親会では、技術関係者、デザイナー、マーケティング担当者など多様な業界の人々が一堂に会して意見交換。AIと人間が協働する未来像についての議論がヒートアップしていきます。夜が更けるにつれて、新たなコラボレーションの可能性を探る具体的な話し合いも始まり、充実したクロージングとなりました。

まとめ

今回の「TECHNO PIZZA #4」で特に印象深かったのは、参加者がそれぞれの展示で見せた純粋な驚きや好奇心に満ちた表情。未来の自分からのメッセージに勇気づけられる人、意外な相性診断結果に新たな出会いへの期待を膨らませる人、思いがけないアイデアに目を輝かせる人など、テクノロジーが人間の心に与える肯定的な影響を目の当たりにしました。

Konelが掲げる「便利ではなく感動」、「代替ではなく拡張」、「効率ではなく創造」という理念が、単なる理想やスローガンではなく、実現可能なビジョンであることが証明された一夜といっても過言ではないでしょう。人間とAIの理想的な共生関係を目指すKonel、そして生成AIチーム「ai-ai」の今後の活動からも目が離せません。

(取材・文・撮影:杉浦万丈)