Pickup

2025.09.23

レポート | 知財ハンターがやってみた

サーモグラフィカメラと映像ミックスソフト「VDMX6」を使ってライブ映像演出してみた

都 淳朗, AAAQ

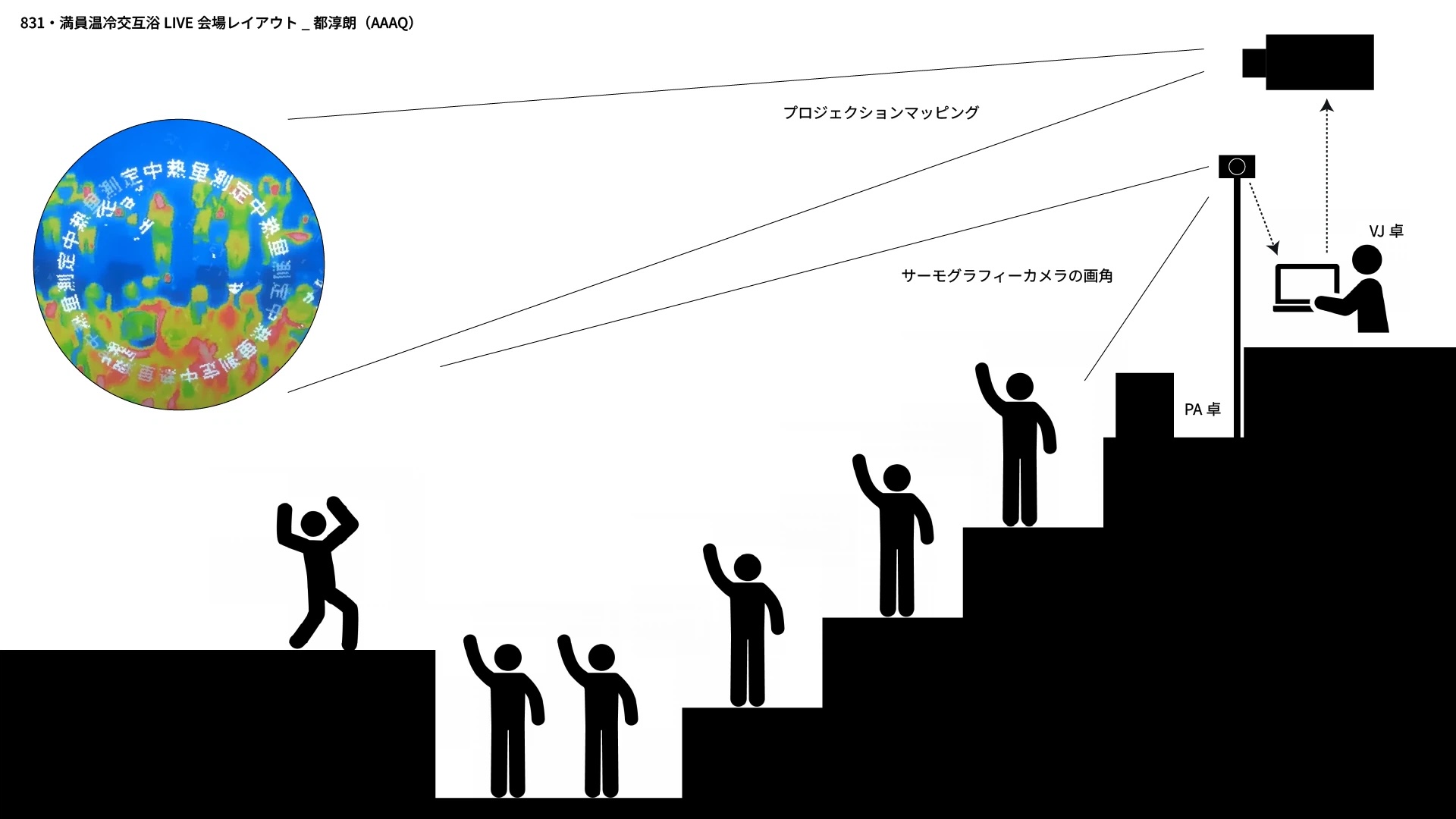

2025年8月31日、渋谷WWWで行われた1日限りの公開実験場イベント・「OPEN DOOR 2025 by Thir(s)ty One」にて、ラッパー・徳利さんのライブで、サーモグラフィカメラと映像ミックスソフト「VDMX6」を使ってのライブ企画・映像演出を、私、都淳朗(AAAQ)が担当しました。挑戦したのは、題して「満員温冷交互浴LIVE」という実験企画です。

本記事では、VJ初心者である筆者がこのカオスで寒暖差のあるThir(s)ty Oneのライブ演出に至るまで、何を考えどんな試行錯誤をしたか、手前味噌ながら解説させていただきます。

(文・都 淳朗 / Miyako Atsuro)

サーモグラフィカメラとVDMX6を使ったライブ映像演出解説

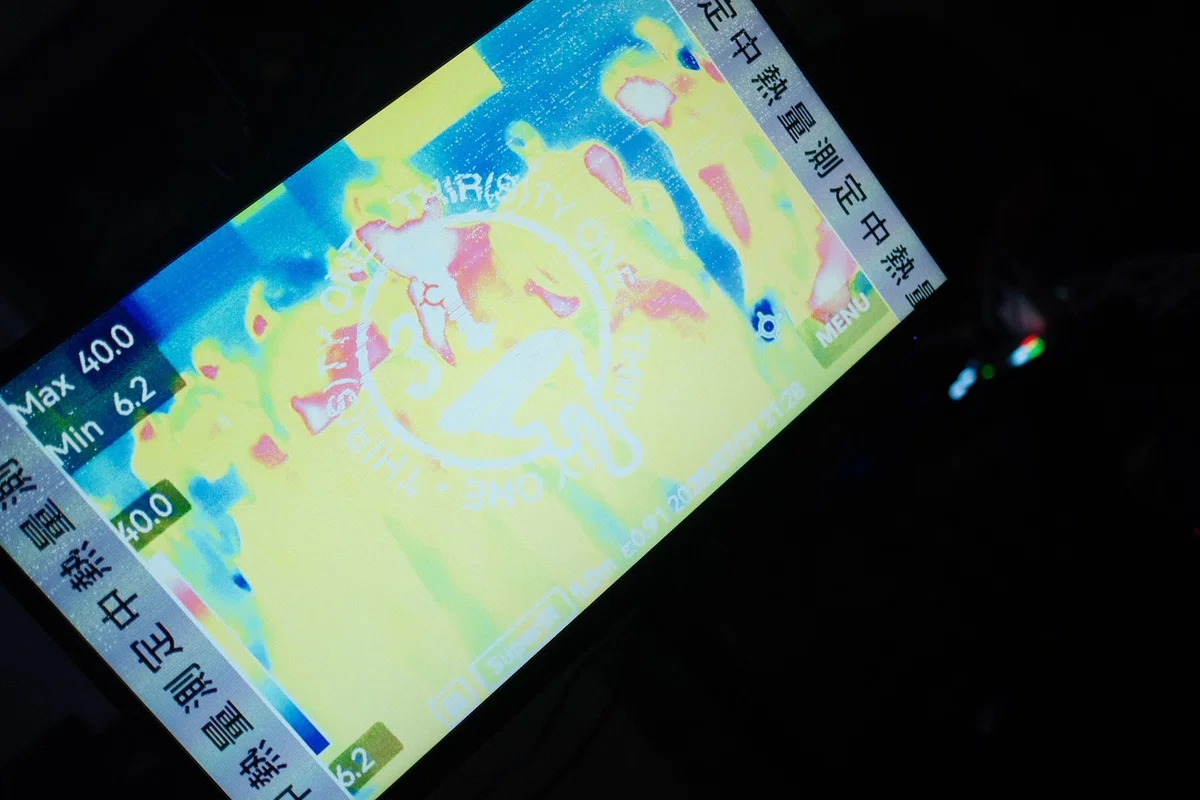

独特な脱力感とユーモア、日常感のあるリリックで異質な世界観を表現しフロアを沸かせる気鋭のラッパー徳利と、私、AAAQの都淳朗とのコラボレーションによる実験企画。サーモグラフィーカメラを利用し会場の熱量をリアルタイムに可視化し、没入するオーディエンスの体温を素材とした新感覚の演出を行いました。

実験したいこと

ライブで「盛り上がってるかー!」的な煽りがあるが

本当に盛り上がっているのか。常に自分たちの体温を見ながら

ライブを見ることで自己の没入を客観視させられるという

相反する体験は何を生むのか。

フロアを沸かす、アツいライブ。温度に例えられる

ステージをサーモグラフィーで観察したい。

熱狂だけでなく笑いも生む徳利さんのステージだからこそ、交互浴のように振り幅のある今までにないライブが作れるのではと考えました。カメラ映像を使っている『Aphex Twin – Printworks, London 14/09/19』のような演出をサーモグラフィカメラでやりたい。

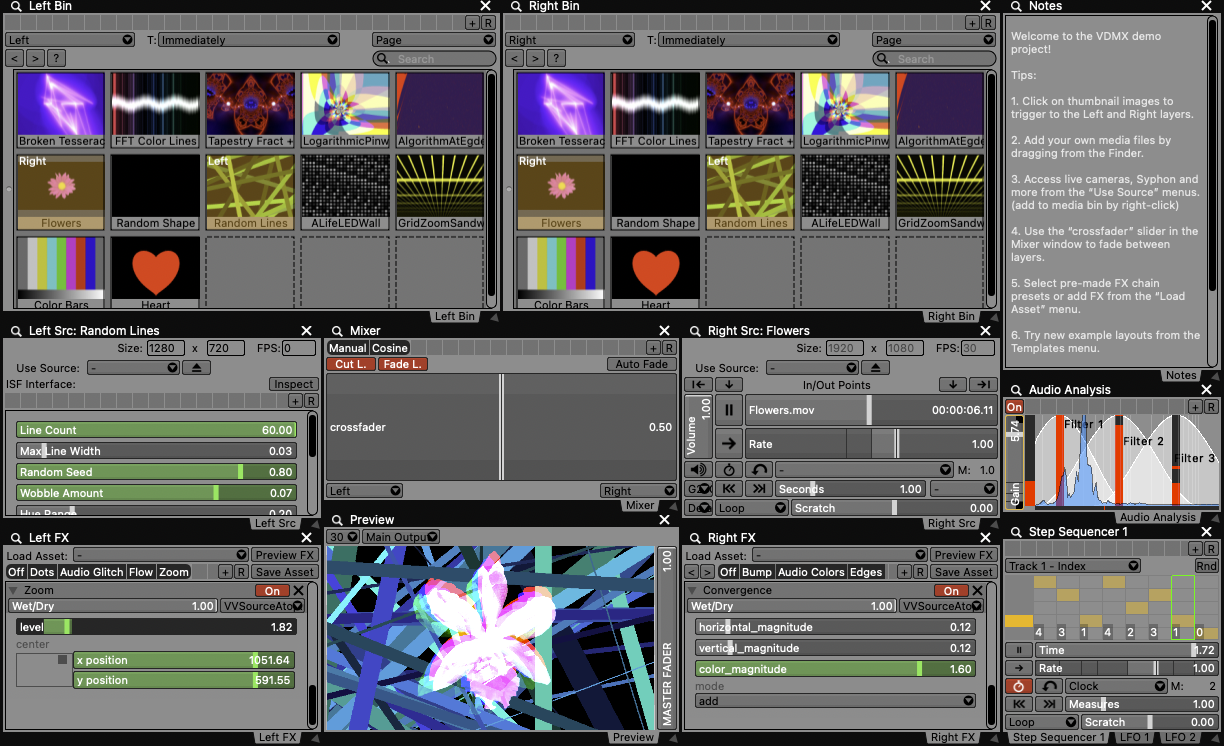

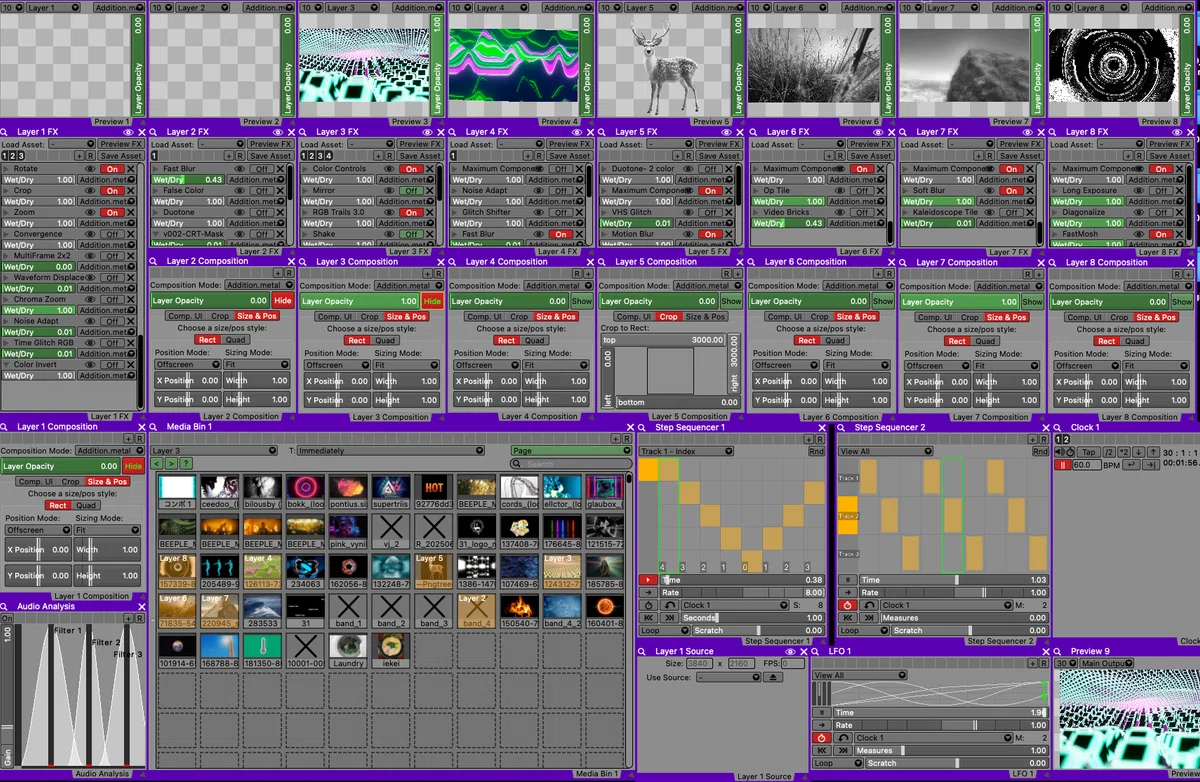

本当にサーモグラフィーカメラを素材にしてリアルタイムにVJができるのかどうかの検証も進めました。VDMXというVJがよく使う映像ミックスソフトの無料版(設定の保存ができない)をインストールし、chatGPTに聞きながらいくつか実装方法を提案してもらいつつ、手持ちのサーモグラフィーカメラで検証。安価ですが、産業用サーモグラフィーを提供する大手メーカーのエントリーモデルです。

使用したソフト:VDMX6 Official homepage for VIDVOX software www.vidvox.net

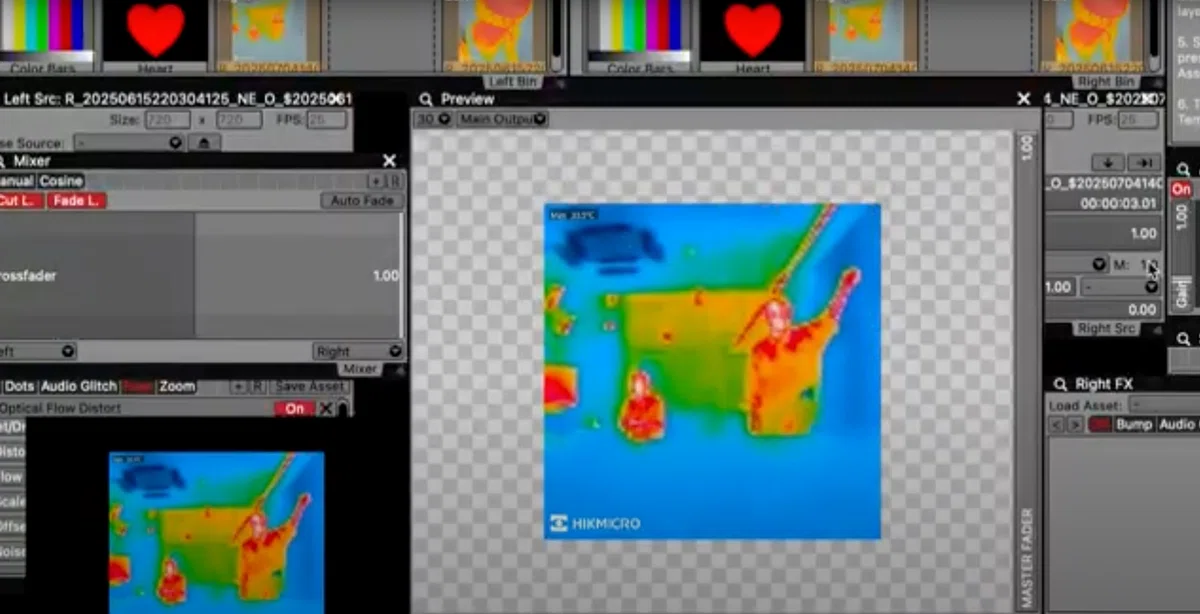

このカメラをiPadに挿してHIKMICRO Viewerというメーカー純正iOSアプリを使用し、サーモグラフィーカメラに映っている絵をiPad画面上で見れる状態にしました。

使用した機材:HIKMICRO MiniE サーモグラフィー

次にその絵をMacbookに送る必要があったので、ゲーム配信者などが・ゲーム画面をパソコンに転送・録画するために使うビデオキャプチャーという機材を用いて、iPadの画面を有線接続でリアルタイム転送します。(使用した機材:AVERMEDIA AVerMedia LIVE GAMER EXTREME 3 GC551G2 )

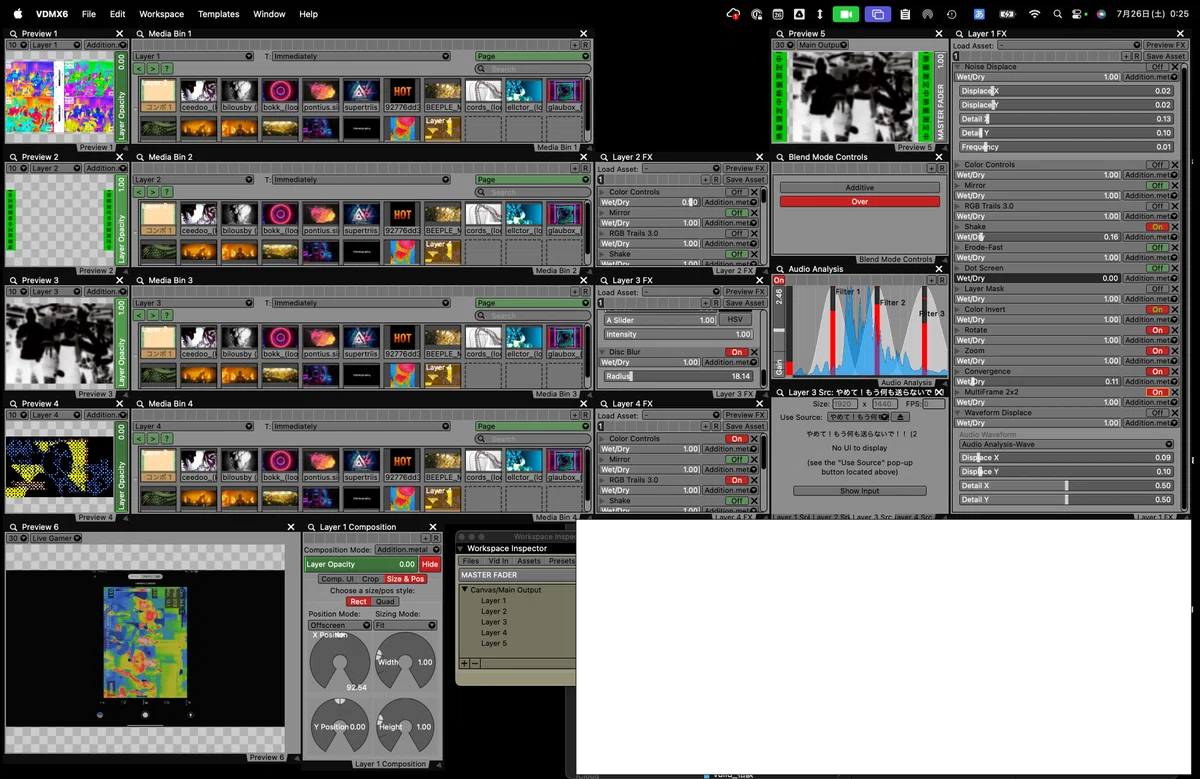

VDMXのWorkspace Inspector→Layer選択→Layer SourceウインドウからUse Source→Live Inputs→LIVE GAMER EXTREME 3を選択することで、VDMX内の1レイヤーをサーモグラフィーカメラに映る映像にすることができました。

このサーモグラフィーカメラで撮られる映像は96×96pxと正方形かつ大変小さく、そのままだとアプリのUIも映り込んでしまうため、VDMX上でLayer CompositionのSize&PositionとCropを使って映像を拡大しつつ不要な部分を切り落として表示します。

これにLayer FX機能を使って映像をぐにゃぐにゃさせるエフェクトをかけたりすると、なんかそれっぽい当初イメージした映像になり、その上に他の映像や透過ロゴ画像を重ねたりするやり方もわかり、大まかなフィジビリティがとれたためこの方向で準備を進めていくことにしました。

まずは、今回割と複雑そうな設定を残しておく必要があったのでVDMX6製品版を早々に購入しインストール。iPadにUSBハブを挿してサーモグラフィーカメラ・ビデオキャプチャーを繋ぎ、ビデオキャプチャーからMacbookにUSB-Cケーブルで映像を転送しましたが、そうするとUSBケーブルの長さ制限である5mに縛られてしまい、会場でのレイアウトに大きな制約が出てしまいます(iPad本体カメラで撮る映像であれば無線でMacbookに飛ばせるのだが)。

使っているサーモグラフィーカメラの上位機種はデジカメのように単独のデバイスになっており、Wi-Fi or Bluetooth接続することで無線でリアルタイムにiPad上で映像をプレビューできる機能があったため、機材をアップグレード。(使用機材:HIKMICRO Pocket2 )

これにより解像度も92×92px→256×192pxと大幅アップし、大きな画面にサーモグラフィー映像を投影してもだいぶ見れる解像度になり、サーモグラフィーカメラ⇔iPadが無線で繋げるようになりました。

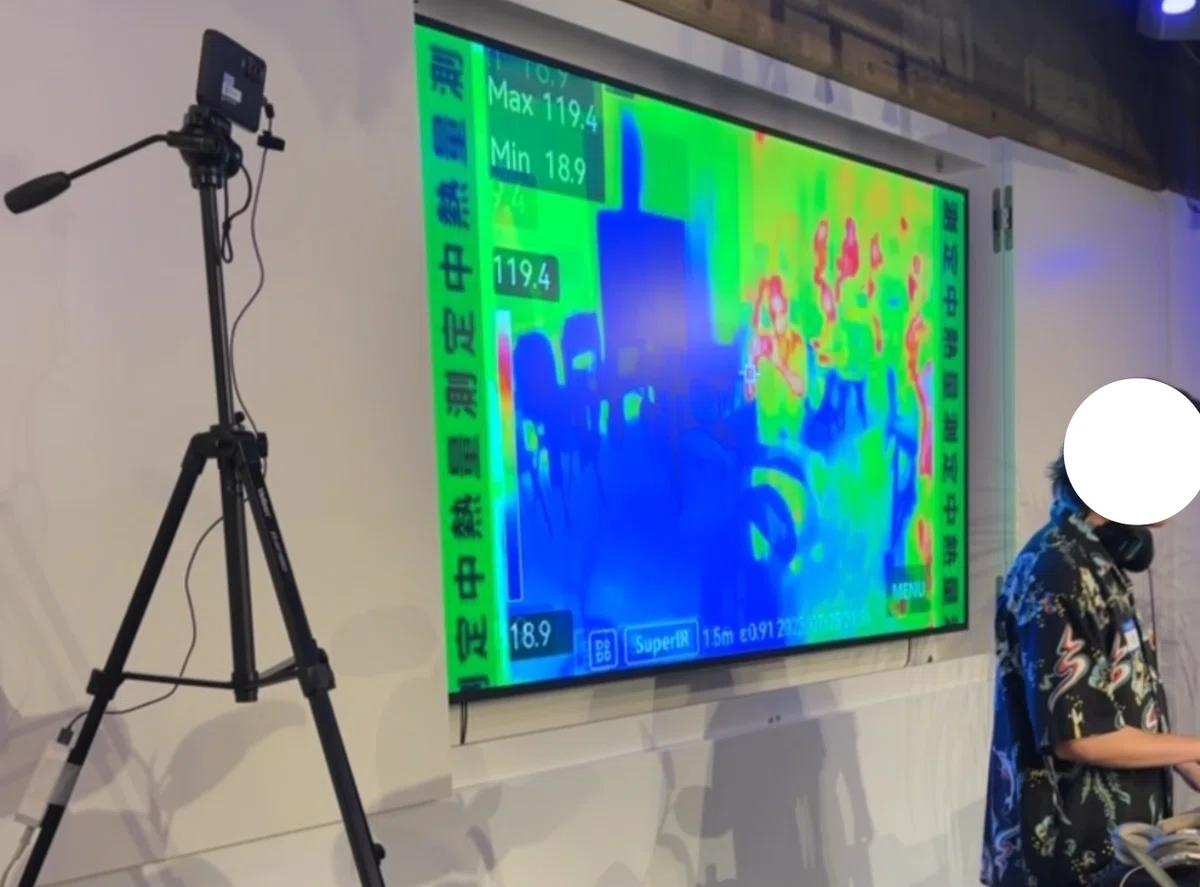

初めての現場:7月25日

一通りやりたいことが実現できそうと確認したタイミングで、大学の先輩が社内イベントでパーティをすることを聞きつけ、そこで大学の同期がDJをするため、自分もVJとして混ぜてもらえることになりました。

ちょうど現場経験を踏みたかったし、身内しか参加しないイベントのためデビュー戦としてはとても安心して臨める環境でした。主催の先輩からも、サーモグラフィーでVJするという意味不明な行為にご快諾いただいたため、機材を現場に持ち込んでセッティング。

DJブースの後ろに三脚でサーモグラフィーカメラを高い位置に置き、フロア全体を映せるような状態にしました。VJ卓からこの写真を撮っていますが、カメラとの距離も近めで無線通信の乱れもありません。

サーモグラフィーカメラの絵だけだと飽きるかと思い、フリー映像素材なども直前に漁りましたがなかなか良いものに巡り会えず、手札は少なめでした。現場では手探りでエフェクトをいろいろ試したりしていましたが、とりあえずサーモグラフィーの映像が珍しいことでフロアの方々はある程度喜んでくれていたように思います。

2回目の現場:7月31日

今回のゴールであるOPEN DOOR 2025 by Thir(s)ty Oneは、毎回31日の夜に行われるクローズドなパーティが大元になっています。OPEN DOOR 2025 by Thir(s)ty Oneはその集大成的イベントとして位置づけられており、7月31日はその通常回が開催されていたので、そこでもプレイの機会をいただきました(場所は代官山のORD. (オード))。

初回からあまり日は空いていませんが、後輩くんから学んだことや新たに調べたノウハウなどを取り込んでセッティングをややアップデートしました。

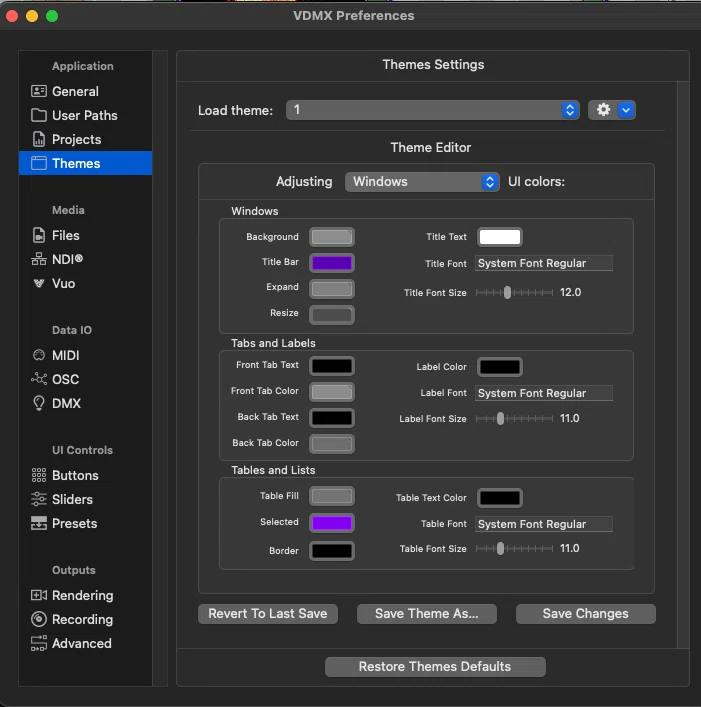

地味なアップデートですが、UIの色を自分の好きな紫色にカスタムしており、これで結構テンションが上がりました。形から入ることも時には大事。VDMX6のSetting→Themesを開くとUIの色を変更できます。

あとはStep SequencerやClockと連動させて映像を切り替えたりエフェクトを操作することも学びました。これができると音やリズムと映像が連動するので、一体感が出てよりVJっぽくなる気がします。

今回のイベントでも軸は変わっていませんが、サーモグラフィー映像と別の映像素材がテンポに合わせて切り替わったりエフェクト盛り盛りだったりで、初回よりも変化と振り幅のあるプレイを心がけました。

映像素材はFXのMaximum Componentで白黒に加工することで、カラフルなサーモグラフィー映像を強調させたりもしました。

本番までの準備

会場である渋谷wwwがすり鉢状の形状をしているので、フロアの一番後ろから、アーティスト・オーディエンスがすべて収まる高さと角度でサーモグラフィーカメラを設置しました。

イベント本番までの様子や、「サーモグラフィカメラとVDMX6を使ったライブ映像演出解説」レポート記事全文は、noteで公開しています。

この記事が誰かの挑戦の追い風となることを願っています!

文:都 淳朗 / Miyako Atsuro

この記事のタグ