Pickup

Sponsored

2025.09.11

レポート

人も動物もAIも、ともに生きる未来へ──ENJIN × ideaflowがひらくダイバーシティ&インクルージョンの可能性【ENJINレポート】

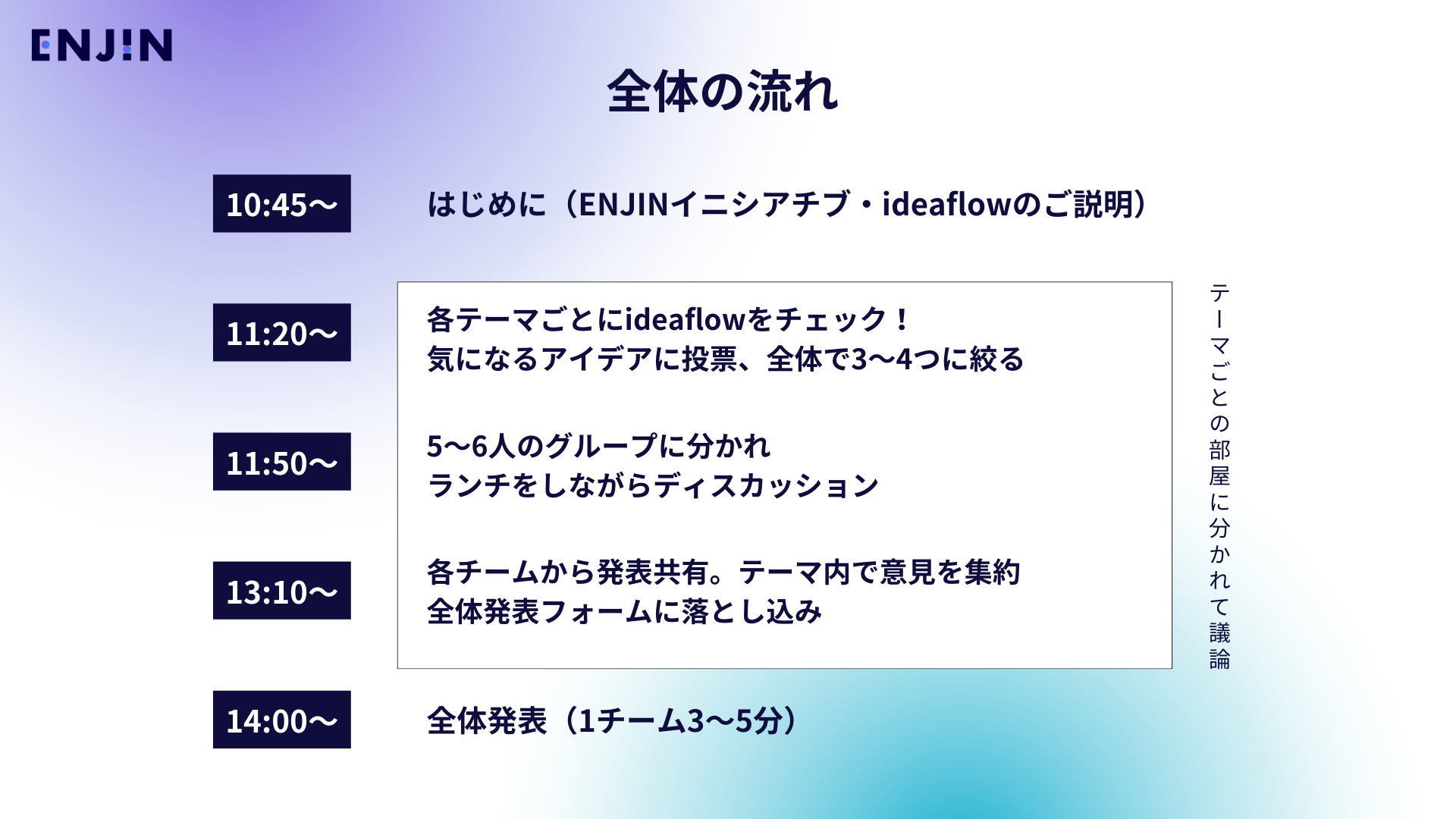

2025年5月、ボーダレス・ジャパンが開催した完全招待制の合宿型イベント「ENJIN」。当日は知財図鑑と連携し、知財×AIサービス「ideaflow」を活用して2050年の未来社会を構想するワークショップが行われた。

(※その概要や狙いについては第一弾記事(こちら)で紹介している。)

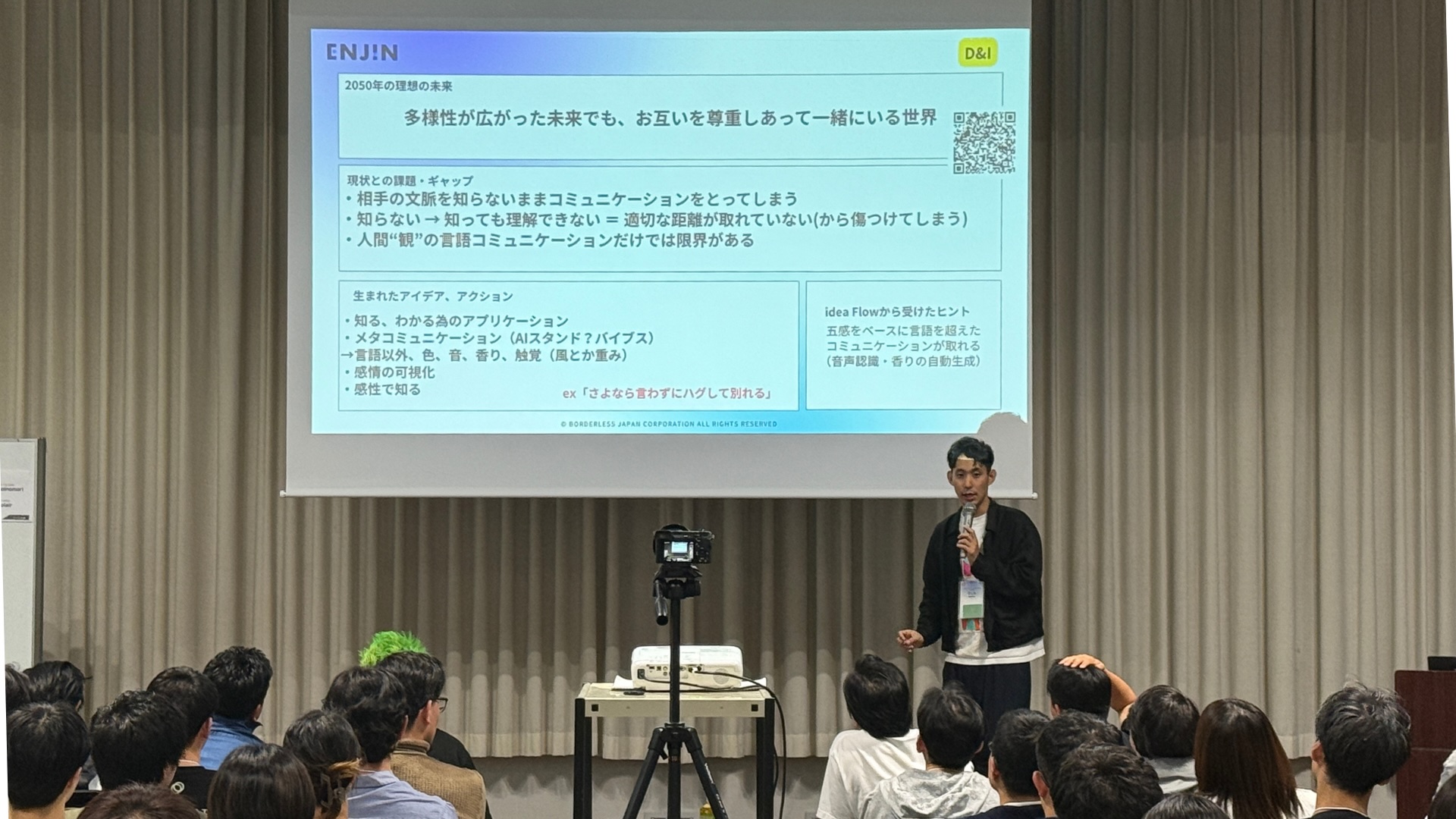

本記事では、その続編として「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」をテーマに掲げたチームの議論にフォーカス。人間社会にとどまらず、動物や植物、そしてAIとの共生にまで広がっていった議論は、従来の枠を超えた“拡張するインクルージョン”の可能性を浮かび上がらせた。ファシリテーターを務めた藤澤恵太(さしみ)氏へのインタビューを通じて、その過程を紐解いていく。

さしみ|藤澤恵太(株式会社SHABEL/ 合同会社かけるアート 代表取締役)

清水 愛(ENJIN運営統括/ボーダレス・ジャパン)

想いを持つ人が集まり、自然に共創が芽吹く場とは

清水:さしみさんは、これまで様々なイベントの企画やプロデュースに関わってこられましたが、今回初めてENJINに参加されていかがでしたか?

さしみ:これまでいろんな場に参加してきましたが、ENJINのいいところは“変な力が働いていない安心感”があることですね。「何かを持ち帰らなければ」「成果を出さなければ」といったプレッシャーがなく、純粋にその場を楽しめて、自然と人や議論がつながっていく。特にオープニングでの永田暁彦さん(UntroD Capital Japan代表取締役社長)さんや高木新平さん(ニューピース代表取締役CEO)さんの言葉がすごく響きましたね。場の空気が一気に変わって、「ここでは本気の出会いと議論が始まるんだ」と感じました。

多様なチームで生まれた共創体験

清水:ここから知財×AIサービス「ideaflow」を活用して2050年の未来社会を構想するワークショップの話にうつっていきたいのですが、さしみさんは数あるテーマの中から、なぜD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を選ばれたのでしょうか?

さしみ:自分の生き方に合っているテーマだと直感しました。それに、集まる人たちが優しそうで、初めて参加する自分のこともきっとインクルージョンしてくれるだろうと感じたんです。実際、チームはほとんどが初対面のメンバーでしたが、自然に役割が決まり、声を拾い合いながら議論が進みました。守り合い、共感し合い、全員で何かを生み出そうとするマインドが最初から備わっている、最高のチームでした。

声を上げた人を一人にしない。共感する。ゴールに向かって協力する――。そうした安心感のある空気に、ideaflowが加わることで、議論は短時間で一気に濃密さを増していったと振り返る。

AIと人間が交わることで深まる議論

さしみ:ideaflowは非常に有効でした。まず、これがあることによって全員が議論に参加しやすかったんです。ideaflowが前提条件や土台を提示してくれるので、“これって何を考えるんだっけ?”という迷いがなく、すぐに議論に入れる。通常なら調べたり情報を整理するのに時間がかかる部分をAIが担ってくれるので、短時間で深い議論に到達できました。

また、特に企業や事業を主体的に進めている人にとっては、自分の考えとAIが出した情報を照らし合わせ、新しい着想につなげやすい。参加者それぞれの現体験やエピソードにAIのエッセンスが加わることで、ディスカッションはより濃密になっていったと思います。

特に「 音・香り・触覚」 などの切り口で未来のコミュニケーションの可能性を提示してくれて、議論の“とっかかり”を作ってくれたことが大きかったという。

さしみ:一方で、参加者の方から「聴覚や視覚に障がいを持つ家族がいます」といったリアルな体験談も出てきました。そうした声をもとに導き出されたのが、「人が最後に安心するのは“触覚”ではないか」という仮説でした。

清水:AIが投げかけた切り口に参加者の経験が重ね合わされることで、議論の方向性が絞り込まれ、一気に解像度が増したんですね。

D&Iの枠組みを拡張する気づき

さしみ:関わる人を誰ひとり取り残さないことや、全員で一つのものを作っていくというのは、普段の自分の活動にも通じるテーマです。あくまで僕が捉えていたのは、人と人との関係性においてのD&I。でもENJINでの議論を通して、30年、50年先の社会や地域、国といったスケールで捉えると、D&Iというテーマそのものが、全然違う輪郭を持つものになるんだと気づかされました。

ideaflowが提示してくれた枠組みやアイデアも沢山あって、「 “ああ、そういうことか」 ”と新しい視点をたくさんもらった感覚でしたね。

議論は人間社会にとどまらず、動物や植物、AIや機械との共生にまで広がっていった。その結果、「D&Iをどう拡張できるのか」という問いが立ち上がり、新たな未来像が描かれていったのである。

清水:D&Iと聞くと、人や属性の違いをどう受け入れるかを思い浮かべますが、このチームはその枠組みそのものを問い直していましたよね。人間だけでなく、動物や植物、AIまで含めたインクルージョンの未来像が描かれていったのが印象的でした。

ENJINから広がる、新たな出会いと挑戦

議論を通じて浮かび上がった「人間を越えたインクルージョン」という世界観は、ENJINの場にとどまらず、新たな出会いへとつながっていった。

さしみ:僕らのチームで描いた世界観がすごく好きで、「これをもっと広げたい」と感じたんです。そんなときに出会ったのが、北海道で“植物と対話する研究”をしている学生のMegumuさんでした。彼は植物の声を可視化しようとしていて、これはまさにD&Iの拡張の実践そのものだと直感しました。ENJINで生まれたエネルギーと彼の活動をつなげれば、きっと面白いことが起きると感じ、すぐにD&Iチームのオープンチャットで声をかけました。

その呼びかけをきっかけに、後日オンラインミーティングが開かれ、チームは再び集結した。

清水:Megumuさんとの対話では、植物やAIなど“人間以外”とのコミュニケーションの可能性を探ることは、そもそも「人間って何だろう?」という問いに立ち返る、すごく良い入り口かもしれないと感じました。議論はさらに広がり、二項対立を超えるためには“侘び寂び”の感性や、自然と共生してきた歴史を持つ日本人こそが鍵を握るのではないか、という話にまで飛躍しました。ENJINで芽生えた議論がこうして次のつながりへと展開していくことが嬉しいです。

この日の対話を経て、具体的な共創のアイデアも生まれつつある。Megumuさんの作品や非言語的な表現に触れることで思考の型や思い込みを壊す「思考体験ワークショップ」を共に実現できないか? 。あるいは北海道大学を舞台に、「環世界」をテーマとした展覧会や共感体験ワークショップを開催できないか?といった具体的なものばかりだ。ENJINで得られた視点は、確かに次の挑戦や出会いへと広がり始めている。

こうした連鎖の積み重ねこそが、やがて社会に新しい可能性をもたらすはずである。ENJINは、その未来を共に形づくる仲間が集い続ける場として、これからも存在し続けたい。

▶︎関連記事

視点が交差し、アイデアが加速する──ENJIN×ideaflow 社会課題解決の起点へ【ENJINイニシアチブレポート】

▶︎ENJIN公式ページはこちら

▶︎ENJIN 2025 開催レポート(ボーダレス・ジャパン 公式note)