Pickup

大阪・関西万博

2025.07.07

インタビュー | 落合 陽一

万博の異彩「null²」はいかにして生まれたか?─落合陽一が放つ、生命と計算機自然の地平

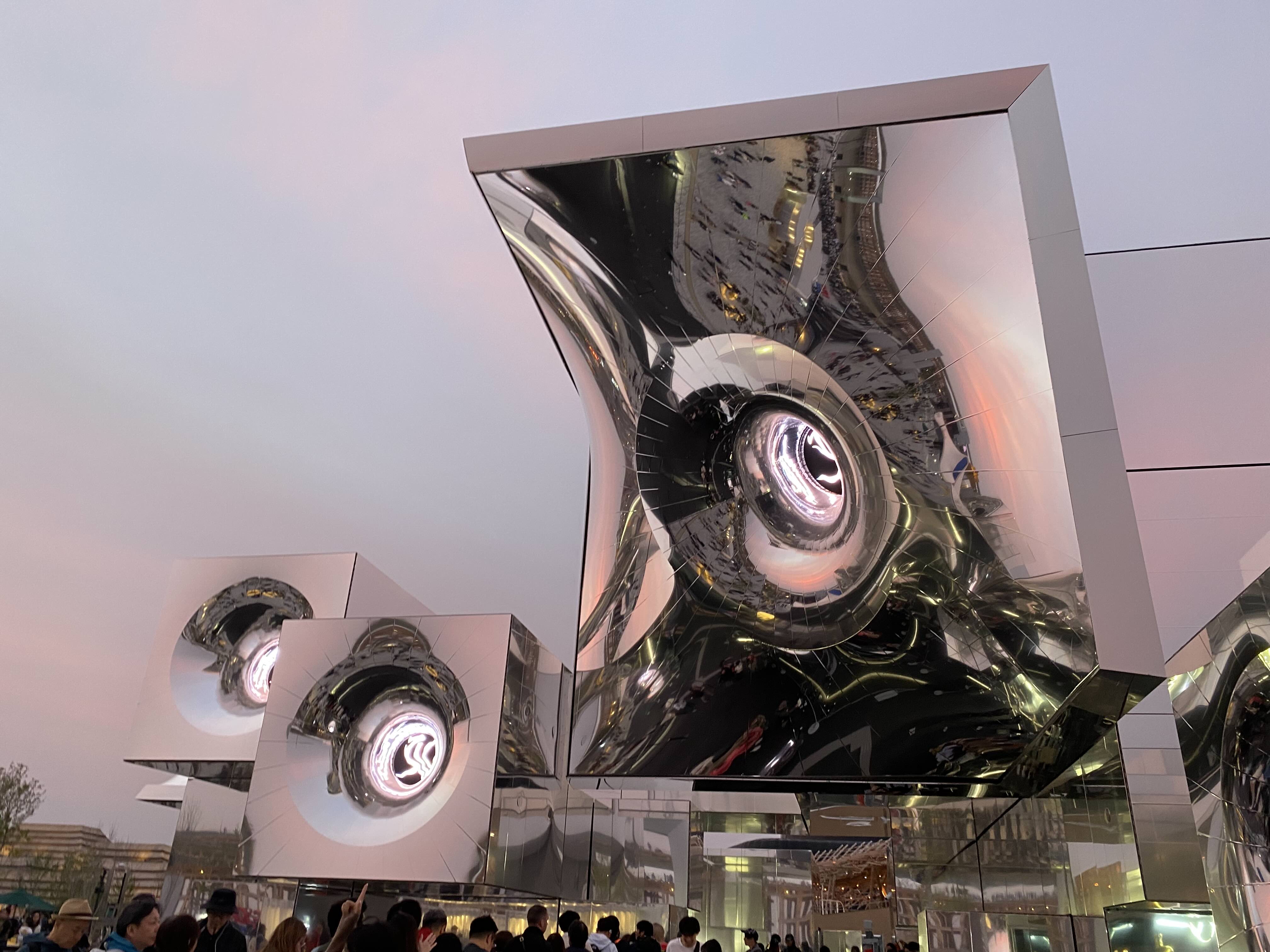

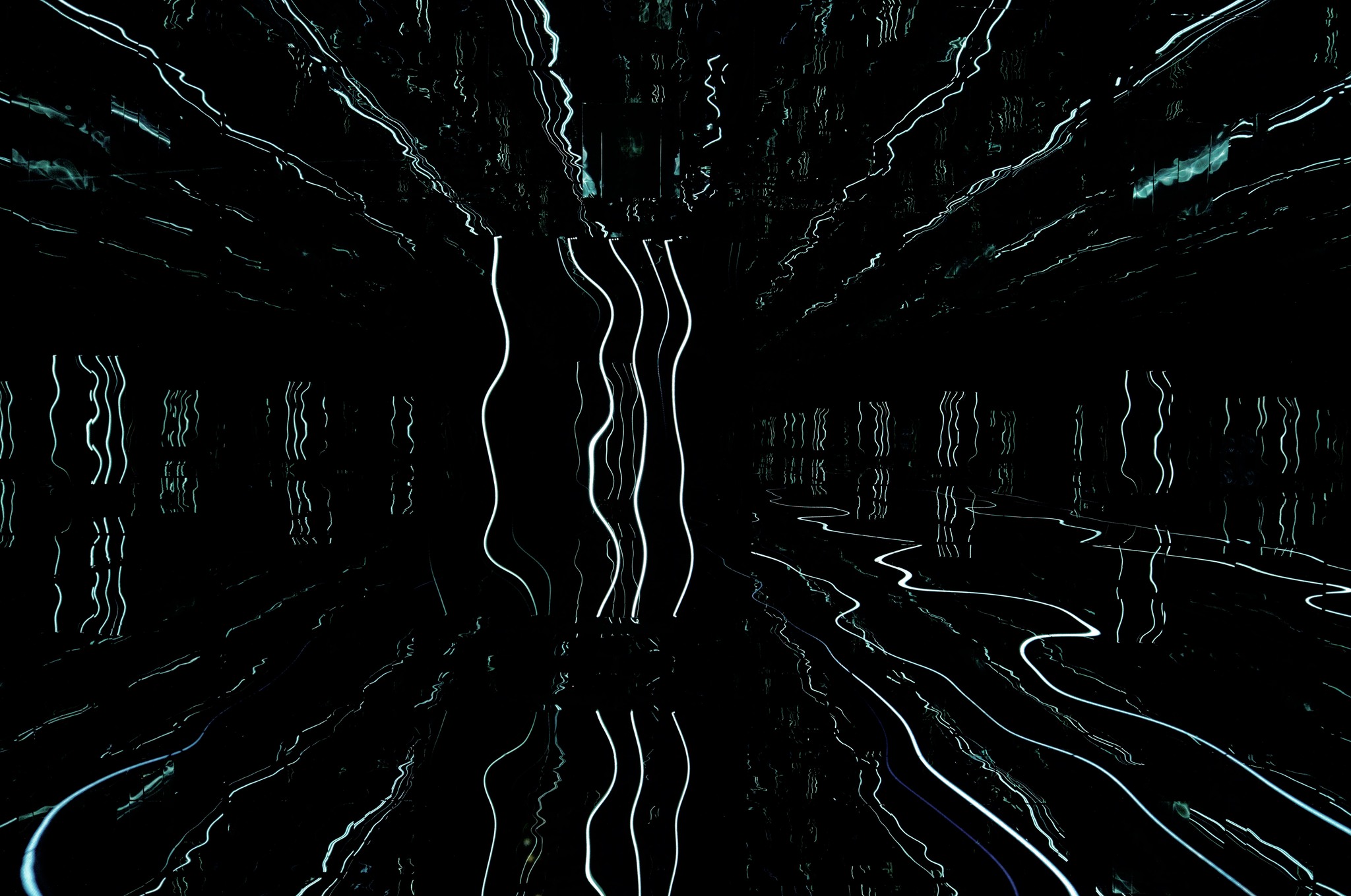

EXPO 2025 大阪・関西万博(以下、万博)で、一際大きな注目を集めているパビリオンがある。それが、メディアアーティスト/研究者の落合陽一氏がプロデューサーを務める、シグネチャーパビリオン「null²(ヌルヌル)」だ。目を見張るほど巨大な建物は、まるで生き物のように動き、来場者に強烈なインパクトを与えている。その斬新なアプローチは、どのような思想と技術によって支えられているのか。そして開幕から2ヶ月が経過した今、プロジェクトの中心人物である落合氏はどのような手応えを感じているのか――。万博会場にて、その創造の根源と技術的挑戦の深奥に迫った。

null²(ヌルヌル)

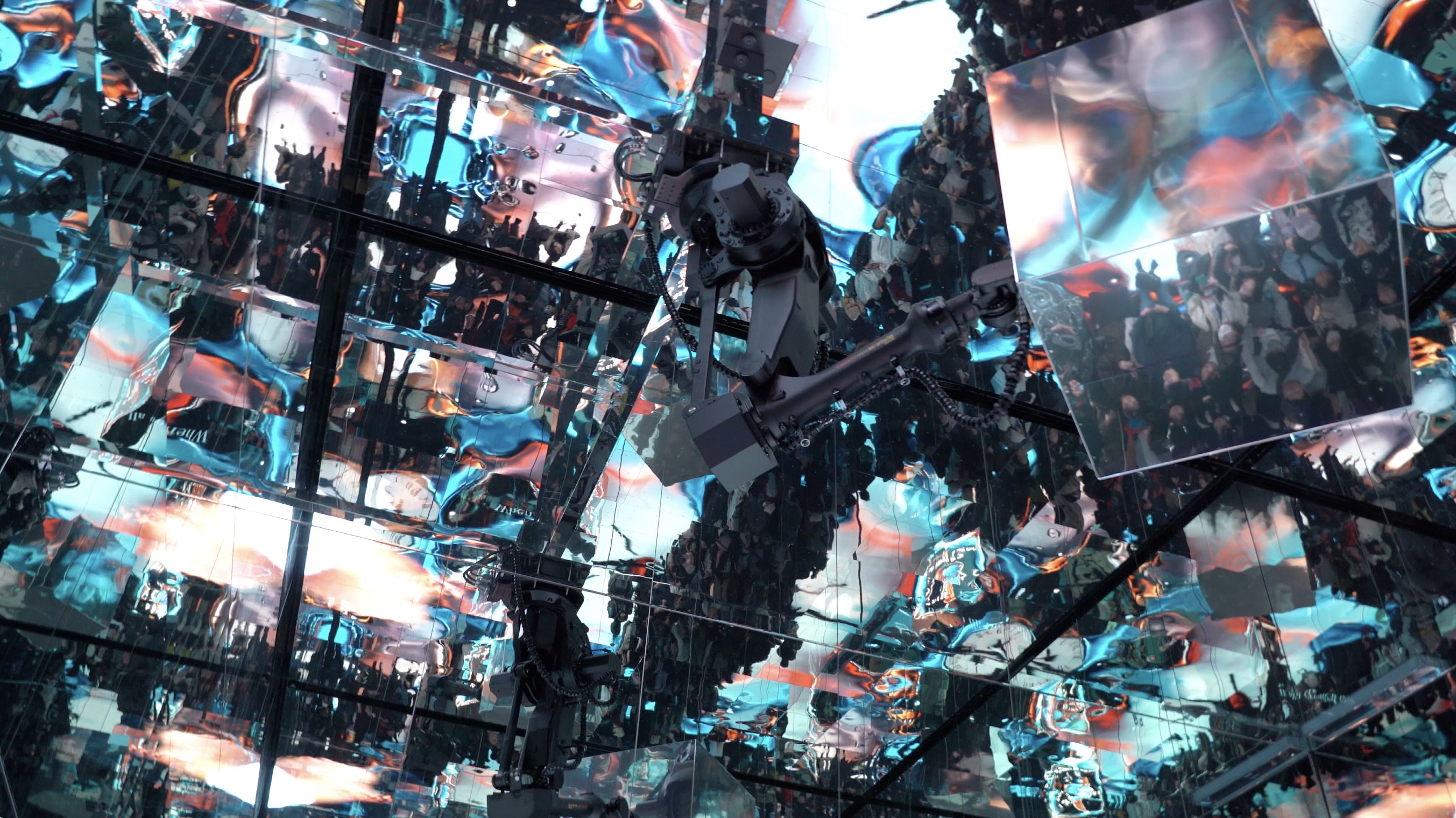

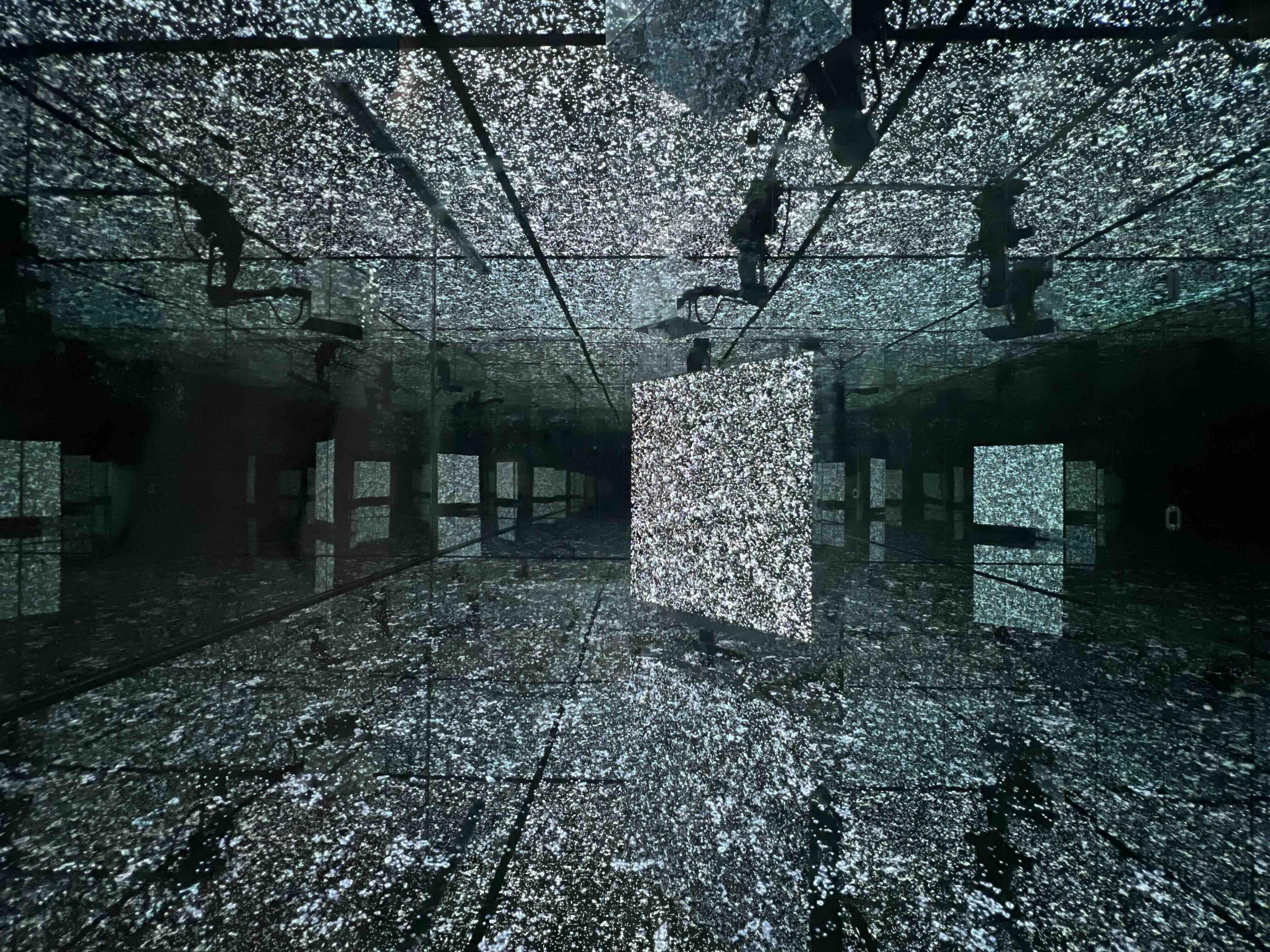

フィジカルとデジタルが混ざり合う、「2つの鏡」をコンセプトとしたパビリオン。鏡面状の膜材を用いた「変形しながら風景をゆがめる」建物と、デジタルの分身(アバター)や自律的に変化するAIなどとの対峙で、フィジカルとデジタルの境界が交錯する未知なる体験ができる。大阪・関西万博のパビリオンの1つで、人間や物質世界と情報技術が融合した新たな自然「デジタルネイチャー(計算機自然)」を象徴する建物として建設した

デジタルとリアルの融合:異彩を放つパビリオンの舞台裏

── なんといっても、「null²」の存在感に目を奪われました。この巨大なパビリオンを作り上げる過程で、新しい技術が生まれたりもしているのでしょうか。

落合

「新しい技術」の定義にもよりますが、素材自体はわりと新しくて、鏡面状の外装材「ミラー膜」を使用しています。またアルゴリズムが一つ変わっただけでも新しい技術と言えるならば、そこら中に新しい技術が詰まっていますね。

落合

内部のデジタル処理の部分は、かなり複雑なことをやっていて。たとえば、「ガウス・スプラッティング」※1のデータ。これをリアルタイムで動かすのはなかなか大変で、AIをリアルタイムで遅延なく作ることには、相当な労力がかかっています。おそらく、他のパビリオンと比べても群を抜いて大変です(笑)。それを少数精鋭のチームで切り盛りしている点もポイントですね。

※1 ガウス・スプラッティング(Gaussian splatting):数百万個のガウス分布を重ね合わせて3D映像を表現する手法で、高品質な画像をリアルタイムにレンダリングすることが可能となる

── そのデジタル処理やリアルタイム性に関して、特に苦戦されたことは?

落合

1回の来場人数である50人のデータを同時に処理しないといけないんです。ダウンロード速度はもちろんですが、そこから個々人のユーザー情報を抽出し、外観情報を統合し、さらに音声をクローニングして外見を動かす……という一連の処理は非常に高速性を要求されるので、色々と大変でした。

また、外観情報をいかに低予算で構築するかも大きな課題です。そこは来場者がスマートフォンに「Scaniverse - 3D Scanner(スキャニバース)」というアプリをダウンロードし、事前に被写体をスキャンしてもらうことで解決しました。ガウス・スプラッティングの外観データを取り込み、ポリデータを動かすための外観データに変換する処理をバックエンドのサーバーで走らせています。

注目してほしいのは、AIが発した言葉が同時に音と映像に変換されている点。つまり「人が計算機に聞きました」と言えば、それがそのまま映像になり、AIが喋ったらそのまま映像にも音にもなる。来場者にはあまり気づかれていませんが、そのリアルタイム性が面白いポイントですね。

── 万博のパビリオンは、非常に長い計画期間を経ていると思います。開発途中にAI技術の進歩などによって方針が変わることはありましたか?

落合

「デジタルヒューマンを作る」という方針は最初から決まっていたので、さほど大きな影響は受けていません。我々はGPTが登場した2019年ごろからGPT-2で研究を重ねていたので、言語モデルに関しては問題ないと見ていました。

ただし、外観モデルに関しての課題があったのも事実です。当初はポリゴン式での取得を考えていたのですが、ポリゴン式で撮るタイプのスキャナーだと、マッチングに何十台ものカメラが必要になってしまう。そうなるとスマホ1台での実現は難しいなと。ですから、当初はパビリオンにスキャニングルームを用意しようと考えていたんです。

── その後、どのように解決したのでしょう?

落合

2023年に、僕がよく行く「SIGGRAPH」(シーグラフ)という学会で、新しい3D生成技術としてガウス・スプラッティングが発表されまして。「あ、これならいける」と確信しました。それまで「NeRF」※2という技術を使っていたものが、ガウス・スプラッティングに切り替えたことで事前学習が不要となり、処理速度が大幅に高速化したのが大きいですね。

※2 NeRF(Neural Radiance Fields):さまざまな角度から撮影した複数の写真から、自由視点画像を生成する技術。深層学習によって生成された画像を通じて、好きな視点から対象物を見ることができる。

── 新しい技術がある一方で、古くからある技術も搭載されているのでしょうか。

落合

そうですね。たとえば、明和電機さんで使われているようなノッカー(電気でものを叩く装置)。ああいった装置が実はたくさん入っています。それとスピーカー、アクチュエーター、ロボットアーム。人間の手にはできない動きができますから、ロボットアームが一番賢いですね。

── 具体的には?

落合

実演したように、表面に張力を加えて、ねじ切らずに円盤を回すような動きができる。これは人間の手では再現できないです。傾いたまま回転し続けるので、張力を加え続けている状態ですね。ロボットアームならこういう回転ができるので、自在に伸びたりもできるんですよ。

── 自然界ではなかなか見られないような、ある種の「気持ち悪さ」というか。

落合

自然界ではできませんね。そもそも自由回転するアクチュエーターがないので。球面調和関数を各視点でレンダリングするのを、「トレーニングデータを学習する」という手法でやる……というのは、コロンブスの卵的発想で随分良いなと。

生きた建築:建築を「彫刻」へ昇華させる思考

── パビリオンの形状は多面体の形状と鏡面反射とで、非常に特徴的です。これは機能面から着想を得たものですか?それとも、「null²」の思想や記号的なアプローチからでしょうか?

落合

良い質問ですね。まず、このパビリオンの外観をどのようなカタチにするかというのは僕の発想で、「鏡の凹面と凸面を切り替えたい」というアプローチでした。つまり、鏡の光学変形で(像が)大きく見えるので、凹面的になるか凸面的になるか、というものを作りたいというのが最初にあったんです。壺型になったり、凹面になったり、凸面になったりするのを実現したかった。

それを「NOIZ(ノイズ)」さん※3に相談し、「鏡型の、ぬるぬるとした変形形状を持つ建物を作ってほしい」とお願いして。彼らから返ってきたアイデアは、「ヴォクセル※4と組み合わせたらどうか?」というものでした。では、ヴォクセル型のアイデアの中に、凹面と凸面を切り替える構造をどう組み込んでいくのか――。「null²」が凸凹の立体物になっているのは、光学的な変形が一番顕著になるからです。それを引き伸ばしたり、曲げたり、回転させたり。

※3 NOIZ:東京と台北に拠点を置く、建築・インテリアデザイン・リサーチの活動体

※4 ヴォクセル(voxel):コンピュータで立体を表現するデータの最小単位。ヴォクセルは、volume(体積)とpixel(画素)を組み合わせて作った造語

── 建築プロジェクトとしては非常に珍しいプロセスだと感じます。チーム体制もユニークですね。

落合

普通、建物は建築家だけで作るものです。しかし僕たちのチームでは、映像が使われる部分を東京の制作会社であるraw(ロウ)が担当しています。僕がシェーダーを渡し、rawさんがそれを調整してシェーディングを作り上げていく――これは建築家だけでは作れません。

また、ロボットの“ひねり”がなければ、あの膜構造は不可能です。そこで、ロボット事業を展開するアスラテックの吉崎航さんが加わったことにより、ねじり回転を実現できました。機能的でミニマルな構造を作るNOIZらしいヴォクセルという発想が、ここまで「インタラクティブな彫刻」に変形しているのは、僕のようなアーティストとのコラボレーションだからでしょう。奇妙な考え方を持つ人々が、一つのパビリオンのために知を結集した。それがなんというか、生き物っぽくて面白いですよね。

── なるほど。プロジェクトそのものが有機的だったというのは興味深いです。

落合

僕はよく、このパビリオン自体が「ゲップやしゃっくりをしている」と表現しています。シアターの演出をより効果的にするために、全体に60個くらいのスピーカーが入っていて、それがドーンと動くんです。すると、内側の人も「ドゥン」と振動を感じる。クジラの胃袋の中にシアターがあるような感じですね。何しろ400ワットのアンプが40台も付いていますから、本気を出すと凄まじいですよ(笑)。低周波なので会場の端にいる人にも聞こえますし、うるさいというよりも少し不穏な気分にさせる音です。

──おっしゃる通り、不気味な印象もありますね。巨大な生き物に見られているような感覚というか。

落合

来場者からの感想で面白かったのは、『進撃の巨人』の第1話で、壁の向こうから巨人がぬっと出てくる時の気分に近いというものがありました。何かヤバいものに見られている感じがするし、真ん中に目が4つ付いている……。あいつ、たまに瞬きしてるんですよ。こいつは変な生き物みたいな彫刻だなぁと感じます。万博のレギュレーションがなかったら、もっとサイズを大きくできたでしょうね。

人間の賢さはおまけ?その真意とは

──内部の演出で 「人間の賢さはただのおまけ」という話が出てきます。その思想について詳しく教えていただけますか?

落合

これはもともと万博のテーマの前から持っていました。「賢さはおまけです」という思想は、2022年に発表した作品「猫と蕈と遊牧民」でも話していますから、今回のシナリオにもかなり影響していると思います。

落合

「賢いのは人間のおまけ」と言われて、そこでダメになってしまうとそれ以上(シナリオが)頭に入ってこないけれど、それを素直に受け取ってくれればすんなり入ってきます。そういう意味では子どものほうが理解が早いですね。意外だったのは、欧米系の外国人の方から「すごく良いね」とリアクションをもらえたことです。もっと拒否反応を示す人がいるかなと予想したんですけど。

考えてみると、日本語の字幕は幼児向けの平仮名ばかりの言葉遣いなんですが、外国語の字幕は割とちゃんと書かれています。外国語の字幕はAIによる自動翻訳なので、あえて簡単な単語を使っていません。そのため、大人はスッと理解できるのかもしれません。日本語の場合は漢字を省いて、簡単な言葉にすればするほど抽象度が上がるのか、逆に難しく考えてしまうんでしょうね。

落合

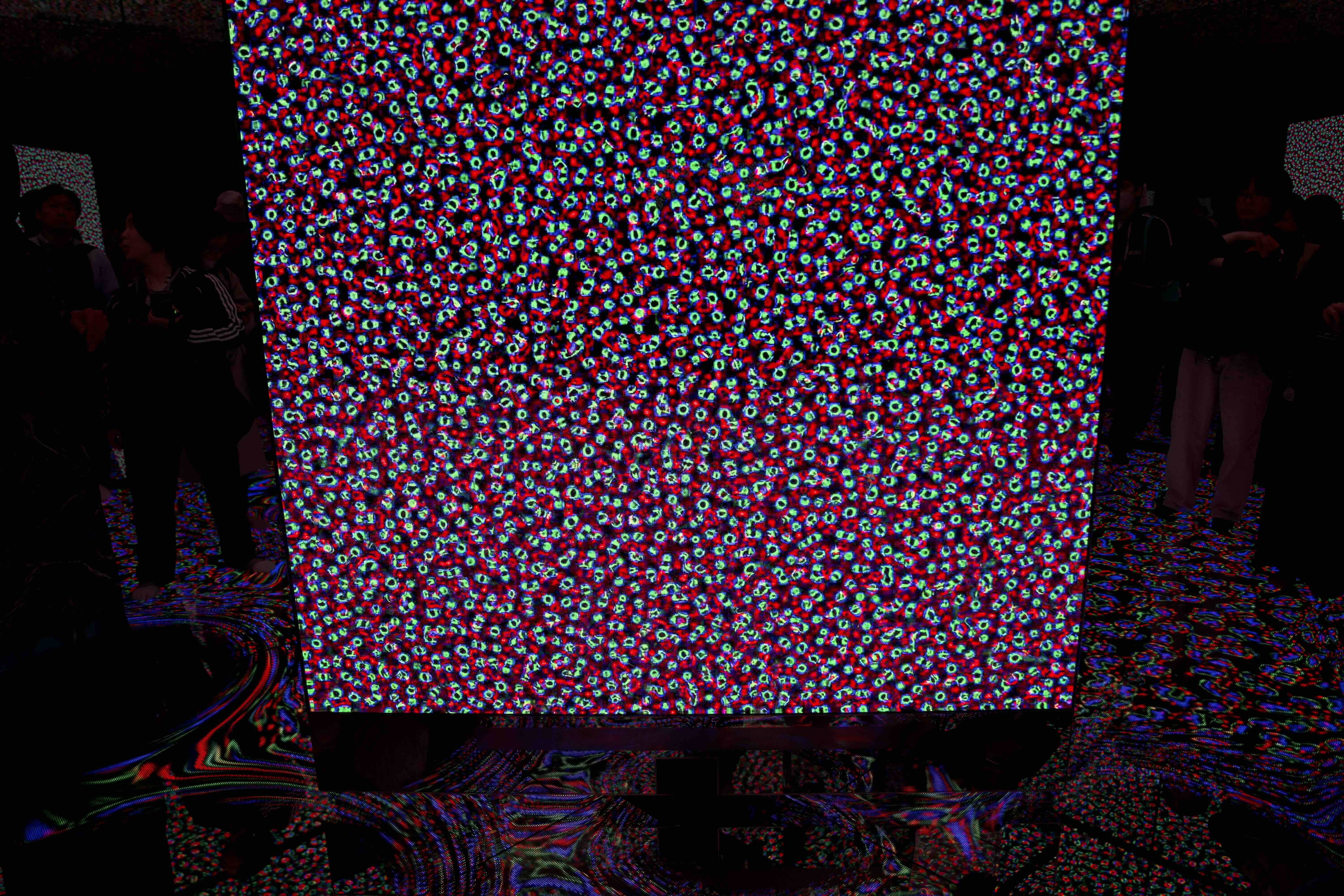

「null²」には2つのモードがあって、ダイアログモードとインスタレーションモードで演出内容がまったく違います。インスタレーションの方は人工生命で、こちらは記号論の話。記号的表象が出てくるパートと、人工生命のパートがあり、人工生命には特にシンボリックなものはありません。

オブジェクト思考でプログラムを書くとしたら、「犬がいて犬が動く」と記述しますよね。しかし、粒子の性質を書くだけで「セル・オートマトン」※5の図になるので、生物っぽく見えるだけのモードと、すごく記号論的なモードがある。この表裏一体性がまさに「生命」だと感じます。それがパビリオンのテーマとなっていることは、気づく人は気づくという感じですね。

※5 セル・オートマトン:格子状のセルと単純な規則による、離散的計算モデル。 計算可能性理論、数学、物理学、複雑適応系、数理生物学、微小構造モデリングなどの研究で利用される

── 「拒否反応があるかも」とイメージされていたのは、どのような点ですか?

落合

西洋人格を全否定していますからね。西洋的な「自己主体」というものが存在しない、という話なんですよ。「君が人生の意味に悩み始めたのは森を出てからだったね」とか、現代社会におけるあらゆるシンボルを否定しているので、それが受け入れられるかどうかは注目していました。

パビリオンに田原総一朗さん(ジャーナリスト)が来た日のことも忘れられないです。パビリオンを体験してくださったあと、「俺に死ねっていうことなのか?」と詰め寄られて。「死ねということではないんです。意味がなくなっても人生は続くってことです」と答えたら、「そんなの死んでるのと一緒じゃないか」と。「いや、でも死なないでしょ。意味がなくなっても」って言うと、「いや、俺は死ぬ!」と(笑)。それがすごく面白かった。意味がなくなっても人生は続くでしょう……ヌルヌルとね。

“普遍性”こそがシグネチャーパビリオンの魅力

── 万博開幕から約2ヶ月、どんな手応えを感じていますか?

落合

「太陽の塔」を手がけた岡本太郎さんの名言に、「個性的なもののほうが普遍性をもつんだ」という言葉があって。つまり、一人の人間が考えるからこそ普遍的なネタになるっていう。それがシグネチャーパビリオンの魅力なんだと思うんですよ。

ですから、建物そのものの施工が終わった後にも屋根を張ったりとか、ここのエッジが気に入らないからって変えちゃったり。あとエッジのミラーキューブの目が付いてるとこの側面が、以前は平面でボルトが付いてたんだけど、「これは彫刻とは違う」ってステンレス板をはめちゃったりとか。根本的に、建築と彫刻は別物。「建築」の状態で終わっちゃうとやはり彫刻としての完成度が下がってしまう。それを「彫刻」と呼べるものに持っていくため、みんな必死ですね。

── 「null²」は会期中も日々アップデートを繰り返していると。

落合

そうですね、自分自身がどうしても飽きる部分がある。来場者には目新しくても、僕は毎日見ているわけですから。でも、「飽きる」ということは、岡本太郎さんが言うところの“普遍性”が足りないんだろうなと。万博って100万人以上の来場者が訪れていてとにかく人が多いので、外観の動きもかなり修正しています。開幕してからもパビリオンをいじり続けてOKというのは、作り手としても結構楽しいですよ。昨日も夜中にプログラムを増やしたばかりです(笑)。

関連リンク

取材:出村光世、福島由香 / 撮影・編集:福島由香