Pickup

2022.04.12

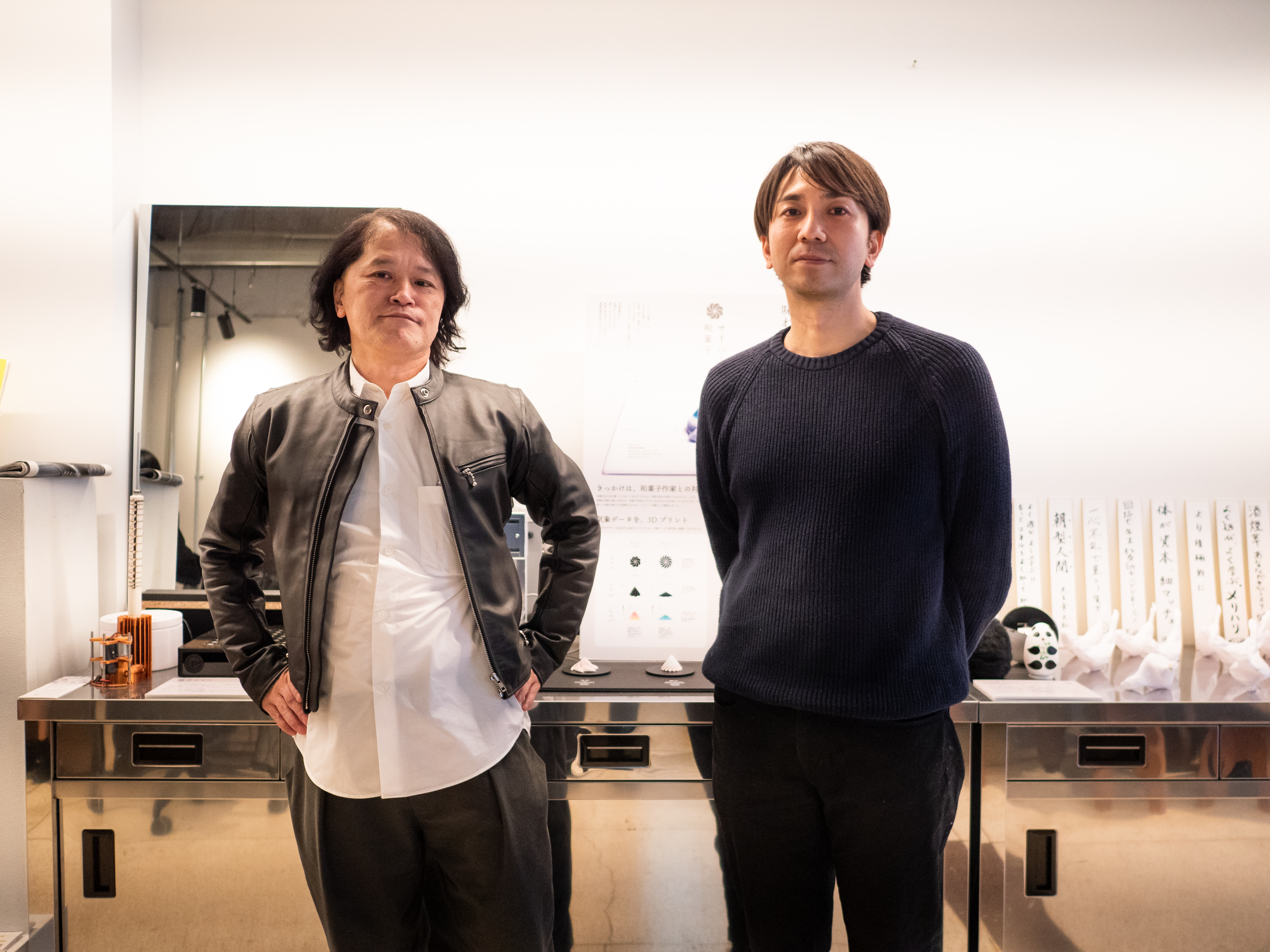

インタビュー | 井口 尊仁

“音声”が創出するインクルーシブな社会―「オーディオメタバース」が切り開くARの新たな可能性

Audio Metaverse 株式会社

2021年、活況を続けるメタバース市場にこれまでの概念を覆すプラットフォームが登場した。その名も「オーディオメタバース」。視覚的体験として語られがちなメタバースだが、「音のメタバース」とは一体どのようなものか。理解の鍵となるのは、通常のAR体験では包摂できなかった視覚障がい者の世界認識だ。この音声AR事業を展開するAudio Metaverse 株式会社CEO・井口尊仁(いぐち・たかひと)氏に、これまでの軌跡やオーディオメタバースがもたらす新たな可能性、音声コミュニケーションが可能にする“インクルーシブ”な社会への思いについて話を伺った。

“孤独”の中で出会ったオーディオソーシャルの世界

―井口さんは、2008年にスマホアプリ「セカイカメラ」で、身の回りのあらゆるものにAR技術を用いてタグを付与する新しい体験を提供し、その後、ハードウェアスタートアップとしてメガネ型のウェアラブルデバイス「Telepathy One」を開発されました。長年、視覚を中心とした領域に携わってこられましたが、音声サービスに舵を切ったのはどういったきっかけだったんでしょうか。

井口

僕は2011年に「セカイカメラ」の会社を辞め、その後「Telepathy One」の会社を創業するのですが、2014年に退任しています。当時はサンフランシスコにいたんですが、日本のように会社の同僚や友達と飲みに行くような習慣もなくて、退任後は半年ほど社会的に孤立した生活を送っていました。その時に何を思ったかというと、とにかく誰かと話したいな、と。それも身内や知り合いと話すのではなく、誰か知らない人と声を介して繋がりたいと切に思ったんですね。

―確かに声は発話者の人となりや感情が伝わりやすい、とてもパーソナルなメディアですよね。

井口

そうなんですよ。例えばZOOMでは映像だけのコミュニケーションはあり得ないですが、電話の場合、映像が無くても音声だけで分かり合えます。仕事や恋愛においてもそうで、僕は映像だけで相手と協力関係を築くのはなかなか難しいと思っています。それで、2019年にライブストリーミングの音声ソーシャル「Dabel(ダベル)」をローンチしました。

―音声のみのSNSはかなり革新的だったと思いますが、どういった反響がありましたか。

井口

「Dabel」はアメリカのユーザーが6割だったんですが、そのうちの3割が視覚障がい者の方で、彼らから熱烈な反響をいただきました。iPhoneやMacだと操作を音声でナビゲーションしてくれるボイスオーバー機能が搭載されていて、視覚障がい者の方でも使いやすいんですね。「Dabel」を視覚障がい者が作ったアプリケーションだと思った方もいたようで、「君は目が見えるのか?」と尋ねられたこともありました。それくらい視覚障がい者の方の世界認識に寄りそうツールだったようです。弱視の方や視覚障がい者の方は世界で4億人いると言われていて、視覚的なメタバースの場合、そういう方は除外されてしまうわけですよね。

―なるほど、視覚とは関係ない音声だけの世界を井口さんは構築されたんですね。それが視覚障がい者の方々の世界認識と共鳴したと。

井口

そうですね。視覚障がい者の方も、対人関係で非常に苦労されていると思うんですが、僕も当時社会的な孤立感を味わっていて、お互いが孤独を突き詰めた先で出会ったような不思議な印象を受けました。Dabelは2021年11月に終了しましたが、彼らから学ぶところはとても多くて、今回開発したオーディオメタバースにもそこで経験した世界認識や考え方が大いに反映されています。

ARの概念をアップデートする「オーディオメタバース」とは?

―音声のメタバースというのは挑戦的であると同時に、少しイメージとして摑みづらいところがあると思いますが、そこでの体験がどういったものか教えてください。

井口

オーディオメタバースは、現実空間の中に「キューブ」と呼ばれる音声AR(拡張現実)空間を形成し、自由に交流できるプラットフォームです。一つ一つのキューブは現実の位置情報(GPS)と紐づいていて、キューブ内には音声データをアップロードしたり、そこで空間オーディオで会話することもできます。もしアメリカにあるカフェのオーナーが店をまるごとキューブにすれば、日本にいながら店内のバリスタやお客さんと喋ることもできます。キューブは立体オーディオなので、聞こえてくる音に方向や距離感があって、現実空間に別の空間の音響をそのまま重ねることができ、オーディオ空間の中に入っていく感覚が味わえます。

―確かに現実世界にデジタルの音声空間を重ね合わせるという意味で、とても「AR的」ですね。キューブの作成や体験はどのように行われるのでしょうか。

井口

まずは「Cubemint(キューブミント)」アプリをリリースする予定で、2022年6月末〜7月頃にかけてパブリックベータアプリの提供を考えています。アプリでユーザーの方が手軽にキューブを作ってミント(NFTを作成して発行すること)ができるようになります。キューブには、紐づいているGPSやインターネットアドレス(URL)からアクセス可能で、暗号化した土地台帳に記帳することでNFT(非代替性トークン)としてデジタル資産化でき、他のユーザーとの売買や賃借も可能です。

―NFTとして資産化できるということは、音声データの売買や購買履歴をアーカイブとして残せるということでしょうか。

井口

そうですね。タイムスタンプと位置情報を登録して、半永久的に残すことができます。ユーザーの喋りや会話、音楽といったもの以外にも、例えば、世界中の美術館や研究室には、地方の民話や現存していない古い言語がアーカイブとして残されていますが、そういったものをコンテンツ化する使い方も可能です。

―地球上のあらゆる音を残せると考えれば、活用の可能性が一気に拡がりそうです。ちなみに、デジタル資産としての価値を貸与したのは、どういった理由からでしょうか。

井口

視覚障がい者の方との関わりの中で学んだところが大きいですね。彼らは、僕に英語を教えてくれたり、アメリカでのコロナウイルスの感染状況を教えてくれたのですが、「Web2.0」時代はオープンソースが基本なので、その情報に対して対価を支払えなかった。「Web3.0」に移行すれば、その場にいるだけでキューブを価値付けできるような空間が作れるかもしれない。そうなれば、彼らを金銭的にもサポートできるんじゃないか、と。

―なるほど、視覚障がい者の方の生活を支援することが最初の動機づけになっているんですね。視覚的なメタバースとは異なる、オーディオメタバースならではの特徴はどういった点でしょうか。

井口

やはりARグラスやスマホといった特殊なデバイスなしでリアルな体験ができるというのは強みだと思います。スマホを見ながらの移動は危ないですし、手でかざしてる状況って不自然ですよね。AR グラスも現状では完全にシースルーなものは少ないし、バッテリーがずっと持つわけではない。何よりARグラスをつけて酒を飲みながら語り合ったり、面と向かって仕事をすることはなかなか想像しづらい。一方、音声であれば、例えば「ポケモンGo」の場合、ポケモンの姿が見えなくても、鳴き声だけでも十分リアルに存在を表現できると思うんですよね。音は視覚とは違ってシームレスなので、はるか上空のヘリコプターの音が聞こえたり、背後から声をかけられても即座に反応できます。視界や行動を遮ることなく、イヤホンを装着していれば、その空間とそこにいる人たちに簡単にコミットできるのでとても自然ですよね。

無限に広がるオーディオメタバースのユースケース

―「Clubhouse」など、他の音声プラットフォームと比較した場合はいかがですか。

井口

一概には言えないのですが、「Clubhouse」の場合は1人や少人数で大勢の人にコンテンツを発信する「1対多」のコミュニケーションがメインですよね。こういった「1対多」のシチュエーションは日常生活ではあまりなくて、どちらかというと「1対1」の即時的なコミュニケーションが多い。オーディオメタバースは、こういった「日常の生活空間の拡張」を基本として考えていて、ユーザーが生活できる環境を作りたいという考えが中心にあります。友達と他愛のない話をしてもいいし、一人でじっくり過ごしていただいてもいいわけです。

―既存の音声プラットフォームは、配信者がいる間だけ空間を共有できて、配信が終了してしまうとその空間自体がなくなるという特徴があったように思います。

井口

そうですね。視覚障がい者の方が生きている世界はオーディオ空間そのものなわけで、誰かが配信しているかどうかは関係ありません。加えて、一般的な音声プラットフォームは、どちらかというと声に集中させるために、周りの環境音を排除するように設計されることが多いのですが、完全に無音の空間は現実ではほぼありません。オーディオメタバースでは、配信という時限付きの形だけではなく、自宅で好きな音楽を流しながらのんびり読書したり、キャンプに行って川のせせらぎに耳をすませているような、空間の環境音をまるごと楽しめる体験も提供したいと思っています。

―プライベートな使い方だけでなく、ビジネスや商業コンテンツ、あるいはパブリックスペースとしても活用できそうですね。

井口

キューブは基本的には暫定的ですが5㎥の立方体なのです。それを横に並べたり縦に積んだり、上下左右にいくらでも建て増しできるようになります。ビジネス空間としても面談や会議から、大規模なイベントやカンファレンスでも使えると思います。特に、既存のZOOMやTeamsといったカメラを伴うサービスだとずっと席にいないといけなかったり、表情でリアクションしないといけないといった制約があるのですが、オーディオメタバースの場合は音だけで現実感を共有できるので、その自由度はアドバンテージかなと思っています。

―以前、編集部でもオーディオメタバースの活用例のブレストをしたのですが、例えば「登山の際に、道に迷いそうな場所にキューブを設置して、プロの登山家が音声で山岳ガイドする」というアイディアが出ました。

井口

それは素晴らしいユースケースですね。イヤホンなら視界を遮らなくて済むし、電波が確保できれば可能ですよね。その声がプロの登山家であることの信憑性をNFTで担保できますので、イタズラも防止できますね。

―オーディオメタバースを使った「妄想」に関しては、本当に様々なアイディアが出て、誰もが楽しんで企画ができる受け口の広いプラットフォームなのだと強く思いました。美術館にある音声ガイダンスや過去に行われたストリートライブも聞けます。個人的には、視覚のメタバースよりも可能性が広がっているような気がします。

井口

こういったアイディアは、個人の方だけでなく企業にもすごく刺さるんですよね。美術館の音声ガイダンスってすごく便利なんですけど、美術館から外に出てあらゆる空間で聞けるようにするには、高価なデバイスや特殊なツールを導入したりする必要があります。オーディオメタバースを使えば誰もが簡単に音声空間を作って、世界中からアクセスできるわけです。

目指すは、誰もがフラットにつながれる“インクルーシブ”な世界

―そのアプリのローンチに向けて、組んでみたいパートナーやコラボレーターがいたら教えてください。

井口

私は「インクルーシブ」という言葉を大切にしていて、ハンディキャップを抱える方やマイノリティの方など、社会のエッジにいる方の体験や気づきを重視しています。オーディオメタバースも、視覚障がい者の方と一緒に作ってきたのですが、彼らの考えは非常に合理的で、我々が気づかないような UI / UX のヒントがたくさんあるんですね。一般的な社会では生き辛かったりする発達障がい者の方は、好奇心が強かったり多動性があったりすることが多くて話題が豊富なのですが、その特徴はオーディオソーシャルにとても向いてたりするんですよ。現在、アーティストの方や影響力のあるマイノリティの方、あるいは大学関係者の方やクリエイターの方、NPO法人の方に一緒にできないかと働きかけをしています。

―視覚中心の「メタバース」が世界的トレンドになりつつある中、音声中心のメタバースを標榜されることに大きな価値があると思います。インクルーシブであることが、このプロジェクトの根底にあるわけですね。

井口

そうですね。本当に様々な可能性を含んでいるプラットフォームなので、新しい表現を模索している企業の方やクリエイターさんがいらっしゃったら是非コラボレーションできればと思っています。まだ検討中ではありますが、禅やマインドフルネスの新しいやり方を模索されている団体の方とも話を進めていて、仏教的な思考はとてもオーディオとマッチするのではないかと思っています。そもそもクリエイターとかアーティストって社会的に見れば変わっている人が多くて、社会と折り合いがつかなくて表現している方もいらっしゃる。ただ、本当は誰だって変わった部分があるけれど、公にすると衝突するから抑圧していることが結構あると思うんです。だからマイノリティとかニッチって言われてるところに実は大きなパワーが埋もれているんじゃないかな、と思っています。

Interview:荒井 亮/Text:柴田 悠