Pickup

2025.10.06

レポート | 体験レポート

一期一会とセレンディピティを体現する場所。「OPEN DOOR by Thir(s)ty One」で繰り広げられた“1日限りの公開実験”に迫る

一期一会の出会いをブーストする場所――。8月31日に開催された「OPEN DOOR by Thir(s)ty One」に訪れた筆者は、そんな感想を抱きました。個性豊かなアーティストはもちろん、最先端技術を駆使するクリエイター、そしてオーガナイザー自身もDJやオーディエンスとして現場を盛り上げるフットワークの軽さ。一種のパーティの理想郷といっても過言ではないでしょう。

そもそも「Thir(s)ty One(読み:サースティ・ワン)」とは、31日がある月の、31日きっかりに開催されるクローズドパーティ。通常は「その場にいる誰かの友達であること」が参加条件となっていますが、年に一度誰でもジョインできるオープンイベントとして企画されるのが「OPEN DOOR by Thir(s)ty One」です。昨年の恵比寿での初開催からスケールアップし、渋谷WWW / WWWβ(ベータ)の2フロアで開催された今回はチケット完売の大盛況。

『知財図鑑』では、「Thir(s)ty One」発起人のひとりである小田切萌さんと、知財ハンターとしての顔も持つクリエイター・都淳朗(AAAQ)さんをはじめとする出演者のコメントを交えながら、技術的なアングルからも当日の模様を振り返ってみたいと思います。

自分の中の“新しい出会い”に、自然と触れられる場所

WWWのエントランスから階段を降りると、ミレニアル〜Z世代と思われるスタイリッシュな来場者たちに目を引かれました。まず面白いと感じたのは、入場時にもらえるステッカーの裏側にニコちゃんマークが描かれており、同じマークのお客さんとマッチングしたらドリンクが一杯プレゼントされるという試み。SNS全盛の時代だからこそ、リアルな現場とセレンディピティにこだわる「Thir(s)ty One」らしい遊び心です。

「(普段のパーティでは)クローズドな空間だからこそ安心感があったり、そこで繋がりができることもあったりしたんですね。でも、『OPEN DOOR』を通して私たちが作っているものを外の人にも見てもらうことで、また新しい風が入ってきてリフレッシュする――。そんな好循環が生まれているなと実感します」。

そう小田切さんが語るように、日頃からライブハウスやフェスによく足を運んでいる筆者にとっても「OPEN DOOR」は新鮮かつ驚きの連続でした。

「POP THE FRAME」をテーマに、枠からはみ出さんばかりの巨大バルーン(VJのスクリーンも兼ねる)をステージ中央に据えたメインフロアでは、asobiやパソコン音楽クラブをはじめとする若手アーティストのパフォーマンスのみならず、ダブルダッチやダンスなどの身体表現、さらに落語まで楽しめるというクロスオーバーぶり。そこで実現したのが、「1日限りの公開実験」と銘打ったアーティストとクリエイターのコラボレーション企画です。

「ただの音楽イベントにはしたくないという想いがあって。とはいえチケットを売る以上、集客のことも考えないといけないですし、どうしたら『Thir(s)ty One』らしさを出せるか…と最後の最後まで悩んだので頭が痛かったです(笑)。ブッキングやキャスティングに関しては、自分たちが本当にカッコいい/面白いと思う人たちに出てもらって、そこから友達の輪が広がっていってほしい…という点ではブレてませんね。ここに来るからこそ出会えるカルチャーや、自分の中の“新しい出会い”みたいなものに、自然と触れられる場所なんじゃないかと」。

“組み合わせの妙”が光るブッキングと、公開実験。その舞台裏

“一期一会”という意味では、出演者も同様でしょう。2本の縄を使って跳ぶ縄跳び=ダブルダッチの可能性を模索するイワネスインセインさんは、シューズアーティストの戸田健太さんとコラボした「SOLE JAM」に挑戦。戸田さん制作のカスタムスニーカーを履いたメンバーが次々と華麗なトリックを決めると、フロアからは拍手喝采。「VJがあると逆に視線が散らかっちゃうので、今回はダブルダッチそのもの、特に足元に注目してもらおう!と思ってお二人に実験企画を持ちかけたんです」と小田切さんが振り返るように、短い持ち時間ながらもオーディエンスに強烈なインパクトを与えたことは間違いありません。

続いて、30歳未満の次世代を牽引する若い才能に光を当てる『Forbes JAPAN』のアワード「30 UNDER 30」にも選出された落語家の桂枝之進さんは、AIを介したコミュニケーションの研究を行うクリエイター・Bluemoとコラボし、AI落語「三遍稽古」を披露。コンプライアンスでがんじがらめになった未来を、その軽妙な語り口で面白おかしく切り取ると、オーディエンスからもどっと笑い声が上がりました。

バルーンに照射された「AI師匠」との掛け合いも見応えがあり、落語のコンプラ指摘部分のみならず、音声もすべてOpenAI.fmをベースに開発した独自アプリケーションで生成。枝之進さんが舞台裏のエピソードを明かしてくれました。

「師匠らしさ、メカメカしさ、笑いが起きる間合いの絶妙な調整に苦労しました。突然、指示した覚えのない素っ頓狂な音声が再生されるので、笑いに満ち溢れた制作現場でしたね(笑)。もしかしたらAIは全部“わかってる”のかもしれません」(桂枝之進)。

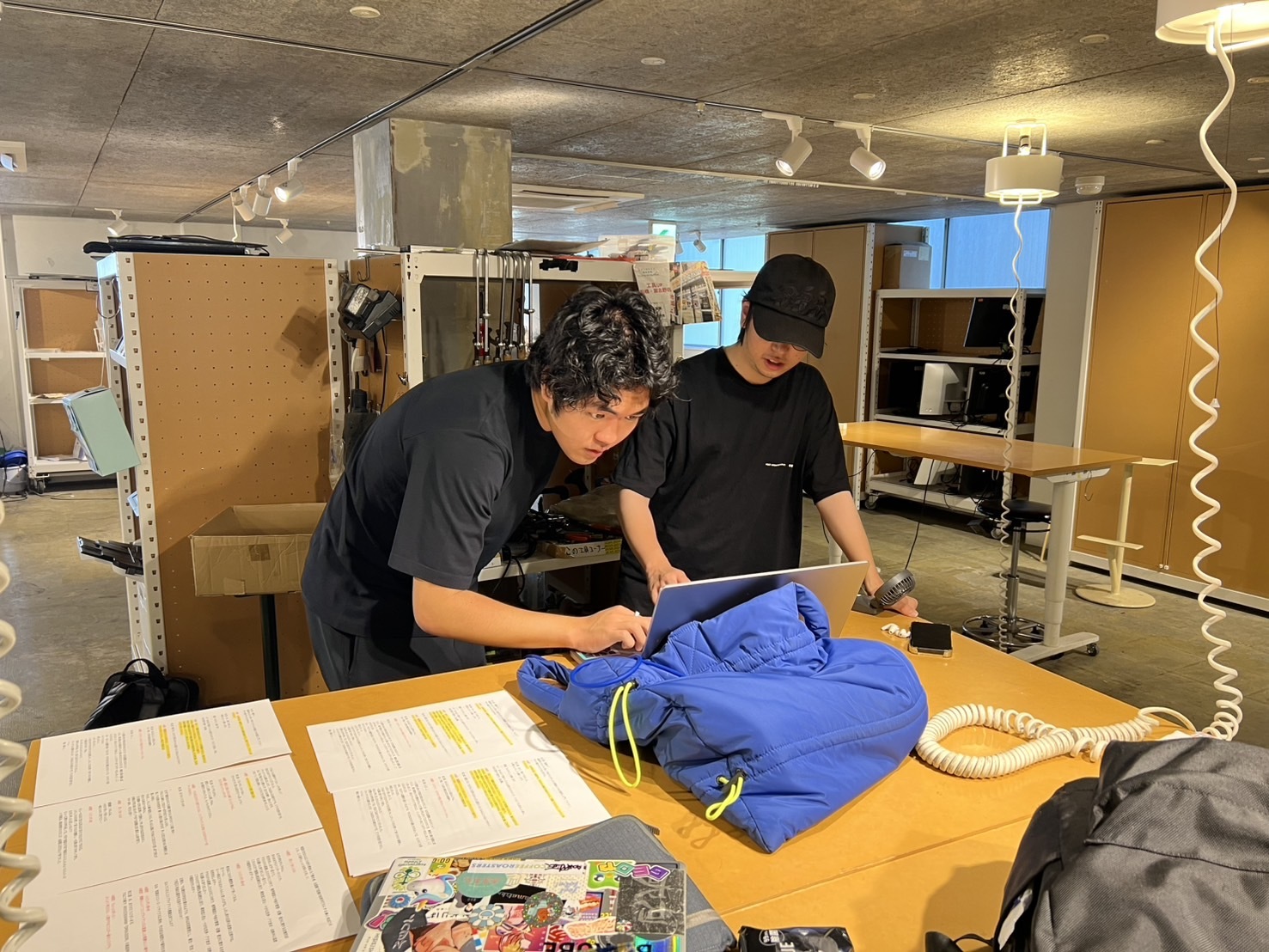

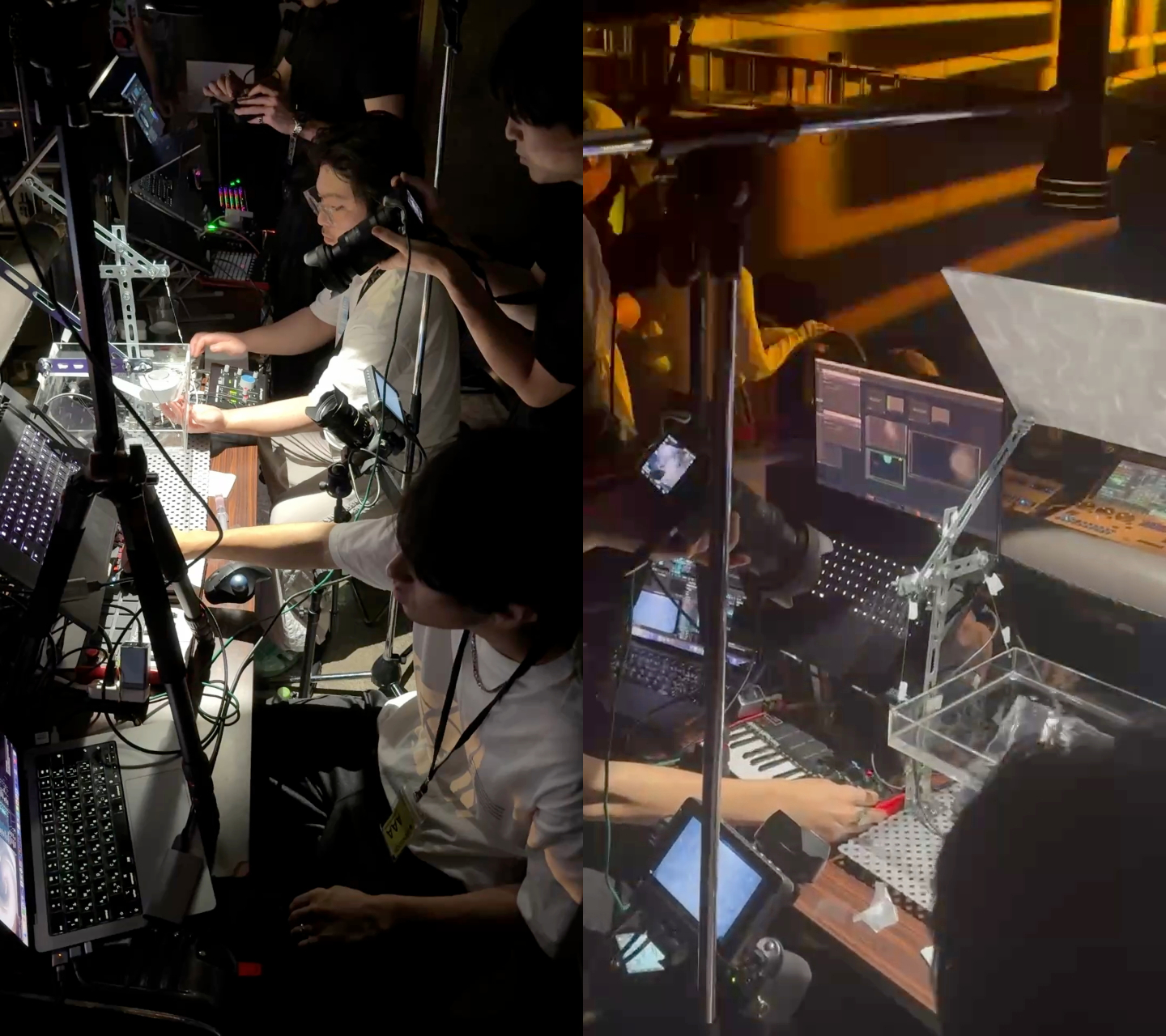

また、日常をユーモラスに切り取ったリリックに定評のあるラッパーの徳利さんと、都淳朗(AAAQ)さんは今回の「OPEN DOOR」が初顔合わせ。「満員温冷交互浴LIVE」と名付けられたライブは、サーモグラフィーカメラを利用してフロアの熱量をリアルタイムに可視化し、没入するオーディエンスの体温を素材にVJ演出する…という新感覚のパフォーマンスでした。

いち観客としては、物理的にエアコンのスイッチをオン/オフしたり、お客さんに凍らせた棒状アイスを配って強制的に身体を冷やしたりするなど、デジタルとアナログを行き来する“寒暖差”のあるアイディアに脱帽(アイドルの現場で振るペンライトよろしく、アイスをライブ中に振ったのは後にも先にもはじめてです)。これは、仕掛け人の都さんが愛するサウナで“ととのう”感覚に近いのかもしれません。お祭り用の法被をまとった徳利さんによる「盛り上がるな!冷ませ冷ませー!!」という煽りが良い意味で矛盾していて面白かったです。都さんに当日の手応えを語ってもらいました。

「映像ミックスソフトの『VDMX6』など、今回はじめて触れる機材やアプリもあったので試行錯誤の連続でした。でも、個人的にも学びが深いというか、すごくいいライブになりましたね。通常の音楽のライブでは、アッパーに盛り上がる時間とバラードとかでチルする時間があるじゃないですか?そういったみんながなんとなく感じていたけど言葉にできない感覚を、“温度”っていう具体的かつ客観的な指標を持って、オーディエンスもそれに従う――というのは、今後のライブ演出でも応用できるなと感じました」(都淳朗 / AAAQ)。

実は、徳利さんと都さんを引き合わせたのは小田切さんだったそうです。「Xのポストとかを見ていて、この2人相性が良さそうだなあと。私たちも制作過程から一緒に楽しめそうだなとも思ったので、今回キャスティングさせていただきました」と小田切さんも自負するように、この日限りの特別な演出、“組み合わせの妙”が味わえるのも「OPEN DOOR」の魅力。「満員温冷交互浴LIVE」の技術面や舞台裏は、都さん自ら以下の記事で解説してくれています。

水と音の融合――まったく新しいVJ表現のチャレンジとは?

ほかにも、諭吉佳作/menさんとGMO ENGINE AI Creative Unitがタッグを組んだ「音楽と言葉とAI」や、およそ6年ぶりにDJを披露したというTENDREとPDLS(パドルス)による「((form))」といった、有機的で一回性の高い実験企画も見応えがありました。PDLSは実際に水を張ったアクリル製の箱をPAブース裏に持参しており、音に揺らされた水面・波紋による物理的な視覚効果とデジタルエフェクトを重ねるVJとしてTENDREを援護射撃。技術の核となったのは「サイマティクス」と呼ばれる物理現象で、これを応用し、音のもっとも根源的な姿をエフェクト化するのが狙いだったとPDLSの諸星智也さんが語ってくれました。

「PDLSは、オーディオ・ビジュアル・コレクティブとして活動しており、映像表現だけでなく音楽的な実験も行っています。そうした背景から、音と視覚表現をもっともシンプルなカタチで出会わせる挑戦がしたいと思っていました。具体的には、水槽に取り付けた振動スピーカーで音を波紋へと変換し、その揺らぎを一眼レフカメラで捉えます。その映像にオーディオリアクティブなポストエフェクトを施すことで、物理的な波紋とデジタル処理が融合し、“音に踊らされる像”を生み出す仕掛けをつくりました」(PDLS / 諸星智也)。

「((form))」が革新的だったのは、VJ表現としての面白さだけではありません。水槽の底面にディスプレイを設置し、ジェネラティブな映像やステージの模様を捉えたライブカメラ映像を投影、それを一眼レフカメラで撮影することで、水を「音で動的に変化する光学レンズ」として利用したことが特にチャレンジングだったと諸星さんは述懐します。

また、TENDREのプレイ終盤では、ダンサーのyurinasiaとその弟子であるjaponicaもステージに登場。バルーンに映し出された波紋とコレオグラフィーの“揺らぎ”がシンクロして、非常に美しい光景を描き出していました。

シームレスに繋がる2つのフロアと、祝祭感あふれる空間演出

いっぽう、会場の最深部でありカッティング・エッジな音楽が集うWWWβにおいても、コラボレーション企画「Thir(s)ty One Mixed」を実施。パーティに縁のあるDJ同士や一緒にプレイしてみたいDJが手を組み、B2B(バック・トゥ・バック、2人のDJが1曲ずつ交互に演奏すること)を披露したのですが、合間でthonghtやQPLOのようなダンス・ミュージックと親和性の高いバンドが登場する采配にも唸らされました。2つのフロアをシームレスに移動できる回遊性と、Thir(s)ty Oneが太鼓判を押すshallowsとkihiによる空間演出も「OPEN DOOR」の祝祭感を引き立てます。

超濃密な1日は、パソコン音楽クラブ&tsuchifumazuによる「パソコン映像クラブ」の熱狂と、Thir(s)ty One Crewの3人によるDJで大団円。宴はその後、代官山SALOONで開催されたアフターパーティまで続いたそうです。

人生で一番のグッドパーティを、次世代の手に

小田切さんとの対話で印象的だったのは、「失敗しても大丈夫」という言葉。どんなに準備を重ねても、本番の舞台には魔物が潜んでいるものです。

「成功したら最高じゃん!だし、もし失敗しても次に繋がればいいんです。実験だからって気負いすぎずに、心理的ハードルを下げてあげるのもオーガナイザーというか、友達の役目ですよね。もちろん大変な瞬間はたくさんあるんですけど……今回お客さんのひとりに、『人生で一番のグッドパーティだよ!』と言ってもらえて、すごく救われた気がしました」。

言うなれば、「大人の文化祭(でも、出し物はガチ)」という側面を持つのが「OPEN DOOR」なのかもしれません。そして、「Thir(s)ty One」はのべ31回目を迎える2026年7月31日をもって活動終了を宣言しています。

「ラストの回まで、みなさんと新しい景色を見に行けるよう、常に面白い会場を探しています。ありがたいことに、『ここでThir(s)ty One』をやってほしい!』というお声がけをいただくこともあって。パーティに遊びに来るのはもちろん、ぜひ最後まで一緒につくる気持ちで多くの人に関わっていただけたらうれしいです!」。

事実、コロナ禍で生まれたパーティでもある「Thir(s)ty One」は、“31日”というコンセプト・メイキングから空間演出に至るまで、この3年間で多くの次世代に影響を与えているようです。彼らが蒔いたカルチャーの種は、数年後、どんなカタチで花を咲かせるのでしょうか? 次の開催は通常回となる10月31日。Thir(s)ty Oneの公式Instagramと共通の友人が2人以上いる読者の方は、ぜひフォローリクエストを送ってみてください。

Text:Kohei UENO/Photo:OPEN DOOR by Thir(s)ty One