Pickup

大阪・関西万博

2025.10.08

コラム | 知財図鑑コラム

万博という特異点が未来につけた角度 【大阪・関西万博】

閉幕まで数週間を残し、来場者が2500万人を突破し、損益分岐点をクリアした大阪・関西万博。開幕前に方々で叫ばれていた懸念を突破し、動員数というKPIは達成できた。いまだに賛否について両論があがっていることを踏まえても、話題の面では大成功と言えるだろう。

会期を通して様々な課題が浮き彫りになったり、問いただされているが、起きた出来事を伝えるメディアとして、コンテンツづくりの面で一端を担ったものとして、子供をつれていった親として、大阪・関西万博がこれからにどう影響を残したのか、考察を記録しておきたい。

文:出村光世(Konel/知財図鑑)

やればできた経験

経済効果だけが指標ではないが、これが目標をショートすると、いよいよ日本は自己肯定感を失いかねないリスクがあったと思う。緊張感の中、閉幕を前にして数的目標を突破した事実は、今後も残る。2027年に開催される国際園芸博覧会(花博)をはじめ、今後日本に訪れる国際的な舞台をつくりあげていくうえで、成功体験を語れる人が増えたことは値千金だ。

一流のリーダーが必死だった

もちろん、この結果は数え切れない関係者の努力の賜物なわけであるが、今回の万博で複数のコンテンツ制作に関わった身として印象に強くのこったのは、それぞれの企画を成立させるリーダーが必死だったことだ。表現や制作の舞台、現場はいつだって必死になるものだが「監修」や「ディレクター」が名ばかりであまり動かないような場面も、実は少なくない。しかし、万博においてはリーダーが本当に必死こいていた姿をそこらじゅうで目の当たりにしていた。

例をあげればキリがないが、シグネチャーパビリオン「null²」を手がけた落合陽一氏からは直接インタビューができ、鬼気迫る実話をたくさん聞かせてもらった。公的資金だけでは賄えない不足を協賛で成立させるため、膨大な数の営業を自らが足で稼ぐ姿は、リーダーを目指す全社会人・全学生に見習ってほしいし、経営者として大きな勇気をもらった。すべこべいう暇もなく、ビジョンをもって動くことで仲間は増えていくものだ。

(null²は会期後の移設に向けてクラウドファンディングを行っており、数日で1億を超える資金が集まっている。こういう取り組みにも頭が上がらない。)

以下のインタビュー記事では、技術的なことまで話を伺った。少々マニアックな内容だが気になる方はぜひ読んでいただきたい。

一丸となる醍醐味

シグネチャーパビリオン「いのちの未来」をプロデュースした石黒浩チームのリーダーたちからは、コラボレーションの醍醐味を教えてもらった。プロデューサーを務めた石黒 浩氏、企画統括ディレクターの内田 まほろ氏、建築・展示空間ディレクターの遠藤 治郎氏から話を伺うことができた。

各方面のエースがあつまると、メンツが濃すぎて主張がぶつかり合うことがよくあるが、展示構成・空間デザイン・ロボット制作、それぞれのプロフェッショナルが一つの目標に向かって一丸となって、アンドロイドと人間の共存をイメージする「いのちの未来」パビリオンに結実していた。当然、この規模になるとすべての要素がそろって結合テストができるのは、本番直前になる。ギリギリまで各要素を個別に研ぎ澄ましながら、後に引けないタイミングで一つの展示にまとめ上げていく工程は、まさに芸術的だ。(インタビューの様子は以下のYoutubeで公開している)

アトムとのコラボレーションで大人気のNATUREVERSEの建築デザインを手がけた板坂諭氏の解説にも熱がこもっている。

ユニバーサルはデザインできる

全世界から、子供から老人まで。まさに老若男女が一堂に集う場で、全員に向けてメッセージを発信することはとても難しい。広告であればターゲットをしぼってコミュニケーションを設計できるが、万博はそうはいかない。

ことさら難しいのは「未来に向けたメッセージ」を届けるときに「正しく伝えればいい」という考え方ではうまくいかないという点だ。正確さはむしろ来場者のワクワクを削いで受信するアンテナを折ってしまいかねない。たのしく、おもしろく、かっこよく。これが世代や国を跨いでくると、価値観がバラバラすぎて、いよいよ難しいものである。

全世代・全世界型の万博においては、大いなる工夫が凝らされた展示が数多く存在したが、特に素晴らしかったのは小山薫堂氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン「EARTH MARKET」だった。前述したパビリオン「null²」や「いのちの未来」のようなデジタルやロボットの利用はおさえられ、「食」をテーマに国々の違いや、環境への考慮を、飽きることなく伝えられる、すばらしい構成だった。

実際、私の息子(小中学生)を連れて反応を見ていたが、私とほぼ同じスピードで同じ密度で内容を理解していた。展示におけるデジタル体験の可能性は今後も広がっていくが、企画がよければデジタルに頼らなくても全世代・全世界にメッセージを届けて、対話を生み出すことはできる。

やっぱり締切が時代を進めた

万博は企業にとっても、大きな発表の舞台となった。私の会社Konelにも様々な相談が来て、数えると6つのコンテンツを企業やキュレーターとともにつくり上げた。

たとえば郵便局が「未来からの手紙」ということで、夢を叶えた未来の自分から手紙が届くという体験を500円で売る決断をしたり、印刷大手のDNPが微弱発電に着目して「Energy Print Lab」という実験的な展示に挑戦したり。AIを全面的に取り込んだ体験を販売することや、まだ研究段階の未知数が多い技術を予想的に取り扱うことは、保守意識の強い大きな組織にとっては、大いなるチャレンジだった。

ビジネスの現場では、慎重に議論を重ねて石橋を叩く時間がたっぷり取られることも少なくない文化だが、圧倒的な締切の中で開幕前の1年間で大きく挑戦が進捗した。未来を語ることが賞賛され、未来を語らないことが批判されるお祭りだという、設定もいろんな重役の背中を押してくれたはずだ。かつての東京五輪に合わせて新幹線が開業できたことを思い出しながら、締め切りがもたらす進歩を改めて感じた。

伝統も進化できる

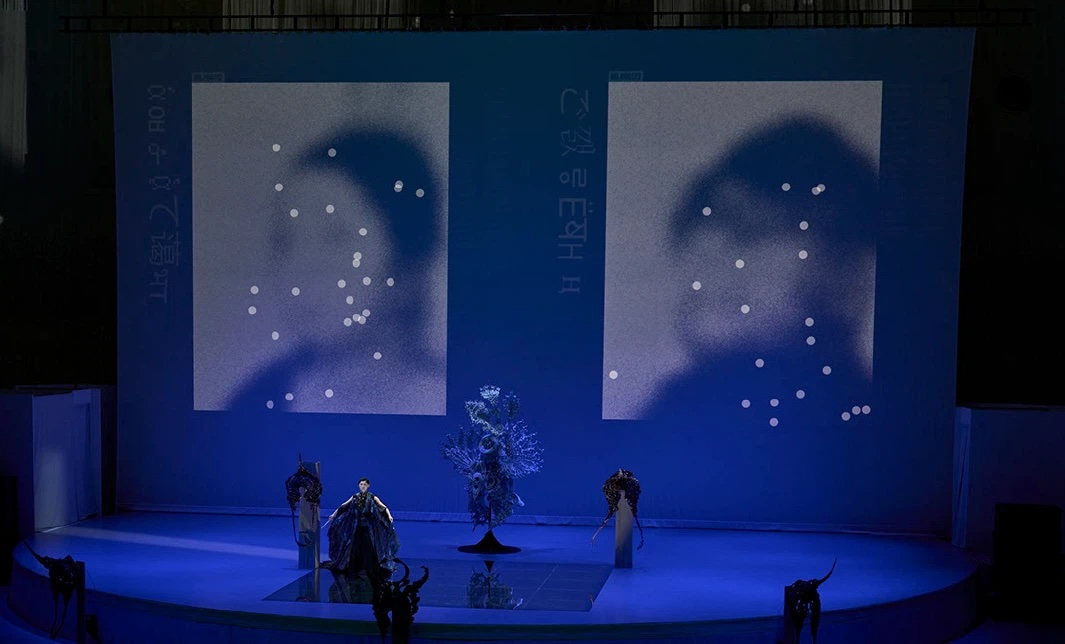

そしてビジネスだけではなく、伝統ある文化も進化を見せた。「SF狂言」というまったく新しい試みに参加させてもらう機会を得た。世界三代SF賞を史上唯一制覇するケン・リュウの短編「もののあはれ」を原作とし、間国宝の祖父の名跡を継ぐ十世 三宅藤九郎が主演をつとめた狂言のパフォーマンスに、領域を横断してプロが集まった。

・隕石をナノレベルで砕き染めた能楽装束(YUIMA NAKAZATO)

・観客の顔をAIで点群に分解し銀河に変換した映像(Konel)

・鏡の能楽舞台に深宇宙の孤独を映す照明(藤本隆行/ダムタイプ)

・囲碁の棋譜を楽譜に、断片化した語りを多重に降り注がせる謡(やくしまるえつこ)

・ルーブル美術館装飾芸術館から世界巡回する彫刻シリーズを再構成した鏡板の松(石野平四郎)

・観客が乗組員として宇宙船をスマホで操作しアンビエント音楽を協奏するゲーム(404 Not Found)

これらのように、表面的には伝統的な狂言の形式から完全に逸脱しているにもかかわらず、本質は狂言であることに挑戦するプログラム。古典を守るためのものというより、伝統から新しいものを創造するために、アート×芸能×ファッション×デザイン×音楽×ゲームが領域横断で交錯した21世紀の文化に向けた実験だった。日本古来の伝統ある文化にここまで未来的に関わっていい機会があることに、希望を感じた。

妄想は妄想のまま打ち出していい

実現のピースが揃っていない妄想を、ビジネスやイノベーションの現場で大量に語ることは、やや勇気がいる。「口ばっかりだな、あいつ」というラベルが貼られてしまう緊張感があるからかもしれない。

僕自身は妄想家だし、いつも先に口が動くタイプだからまったく気にしていないわけだが、今回それを大規模・同時多発でやってのけたのが住友グループだった。

住友グループが持つ膨大な知財をもとに、ありえる未来のアイデアを「ミライのタネ」と称して展示をした。その数は700件を超えており、会期中に参加者から新たな妄想が集まる仕組みもあるので、増え続けている。700件に至るまでには数万の妄想に向き合ったわけであるが、妄想のシリーズに食い入るように向き合ってくれる来場者を見て、量が質を生む予感がした。山中教授のような科学者が見入ってくれたのも、妄想のパワーだと思う。

日本が注目されている肌感覚

今年1月、ラスベガスで開催された世界最大規模のテクノロジー展示会CESに、「ミライのタネ」のエンジンとなった「ideaflow」というアイデア生成AIを出展した。

JETROが運営するJapanパビリオンでの出展で、そこにはたくさんの海外勢が見に来てくれたが、今回の万博はその体感を大幅に上回っている。何度もリピートしている海外の友人もたくさんいた。万博にいくたびに、これだけの外国人が訪れて同じ場で“Wow!”している空気に誇りを感じる瞬間が訪れた。

僕個人、40歳になった日本人としては、これによって新たなやる気がたくさん生成されているわけだが、その場にいる子供たちにはどんな感覚が芽生えているだろうか。少年時代に日本で万博を目の当たりにした多くの子供達が、自信を持って世界の土俵に立ってほしい。遠くない将来に国際的なプロジェクトに関わるとき、海外のメンバーから「日本の万博に遊びに行ったよ」という共通の話題で盛り上がるチャンスもたくさんあるはず。

知らない、がちゃんとわかった

最後に。万博には何度か足を運んだが、到底見切れなかった。人の多さもあったが、もし貸切だったとしても数日で回り切れたかはあやしいほど密度が高かった。世界は広いし、まだまだ知らないことはたくさんある、という当たり前の無知の知を、靴擦れした足元から実感した人は多いのではないだろうか。

目の前で動くiPS心筋細胞に底知れぬ知的興奮を味わったのは大人も子供も同じではないだろうか。多くの人の好奇心を一回りも二回りも大きく育ててくれた大阪・関西万博に拍手を送り、つぎの国際ステージのチャンスに帯を占めて臨みたい。

これだけでも、停滞が悲観される日本という国の中で、復調に向けてグラフの角度をぐっと持ち上げるような特異点にはなったと言えるはずだ。死ぬほど大変な思いをして万博を迎えた人、運営している人も多いわけだが、自信を獲得できた人の数も、また多い。

まだまだ語りたいことは尽きないが、今回はここまで。

アンドロイド技術が発展すれば健康寿命もさらに伸びていくことが予想される未来。死ぬまでにもう一度、日本の万博に関わることができたら幸せだ。

▼関連記事

万博の異彩「null²」はいかにして生まれたか?─落合陽一が放つ、生命と計算機自然の地平(落合陽一氏インタビュー)

記憶に残る万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」の舞台裏、異才が集うチームによる空間設計(石黒 浩氏×内田 まほろ氏×遠藤 治郎氏 インタビュー)

文:出村光世(Konel/知財図鑑)