Pickup

2025.01.31

コラム | 知財図鑑コラム

【知財図鑑5周年】 これまでの知財図鑑を振り返る―知財の“その先”の話。

株式会社 知財図鑑

「知的財産」をオープンにし、知財と事業をマッチングさせるクリエイティブ・メディア「知財図鑑」は、2025年1月15日、設立5周年を迎えました。

この記事では、そんな2020年の設立から現在に至るまでの「知財図鑑」の軌跡を、知財図鑑 編集部、知財ハンター、知財ハンター協会メンバーたちが個人的に印象に残っている出来事や今後の展望を交えながら、時系列に沿って振り返ります。

関連記事:

2020年(知財図鑑 設立期)

特徴的な出来事:

オンライン知財データベース「知財図鑑」が2020年度グッドデザイン賞を受賞

● グッド・シンギュラリティ (出村 光世/知財図鑑 代表)

レイ・カーツワイル氏が世界的ベストセラー『シンギュラリティは近い(The Singularity is Near)』を出版してから20年が経ちます。シンギュラリティ、つまりは技術的特異点を迎える頃には、人工知能が人間の知能を飛び越えるとされ、それは2045年にやってくると、同書では予想されていました。

しかし昨今のAI技術の発展は、指数関数的な高まりを見せており、汎用人工知能(AGI)はここ数年で成熟してくるとの見方が強まっています。カーツワイル氏の続編は「The Singularity is NEARER」と表現を強めています。

これを聞いてワクワクするでしょうか、それともゾクゾクするでしょうか。シンギュラリティに対して明確な感情を持つ人は、まだ多数派ではないかもしれません。「期待と不安が入り混じっている」という人が多いように感じます。

その理由として大きいのは、アフター・シンギュラリティの世界を描くような作品には、ユートピアだけでなく、多くのディストピアが表現されているからでしょう。

必ずや、ユートピアを引き寄せるためには、もっと技術が理解され、ビジネスを通して、そして文化的に実装されていくことが必ず求められます。

知財図鑑は単にテクノロジーに関する情報を発するメディアとしてではなく、良いシンギュラリティを引き寄せるための未来のアイデアで溢れる場として、これからも社会に開いて発信していきます。

(関連記事「いいシンギュラリティを引き寄せる職業的責任と個人的欲望」 (出村光世 note))

●「クリエイターのわくわく感」 から生まれた知財図鑑(荒井 亮/知財図鑑 編集長)

2020年1月、クリエイターたちの「知財をもっとオープンに」という想いから生まれた「知財図鑑」は、2025年で5周年を迎えました。僕らが拠点とする日本橋馬喰町には衣料問屋が多いことから、「知財問屋」といった名前が候補にあったことを昨日のことのように思い出します。

知財図鑑の特徴は、知財という難解な情報を、物語やビジュアルで親しみやすく表現すること。

知財の専門家ではなくクリエイターである自分たちがその届け手となることで、壁を越えた自由な発想を生み出せるのではないかと考えました。

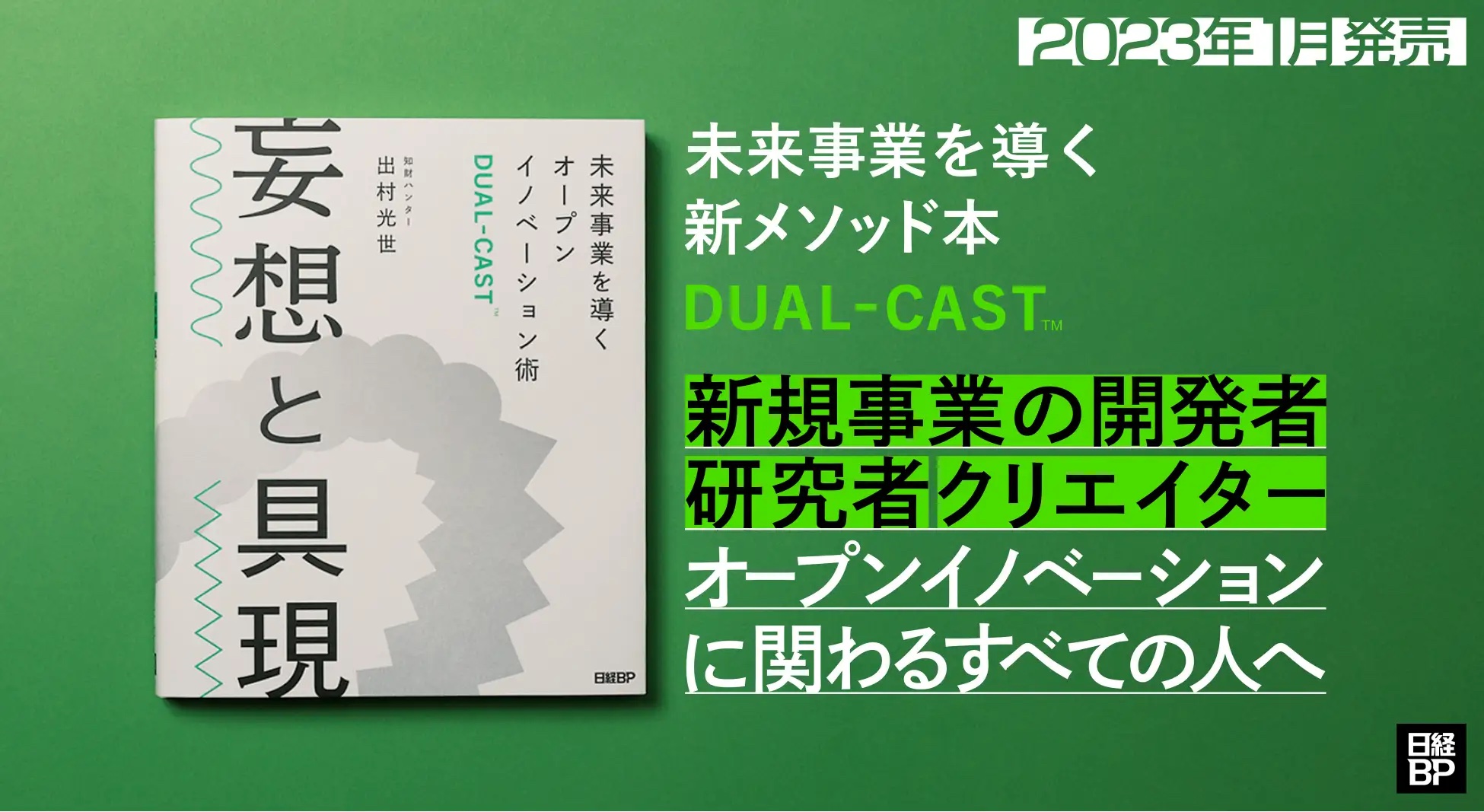

コロナ禍の中でスタートし、この5年間で1,000本を超える特許や素材、サービスを分かりやすく翻訳し、イノベーションのきっかけとなる情報を多くの人々に届けてきました。結果として、グッドデザイン賞の受賞や書籍『妄想と具現』の刊行、そして258名もの参加者を持つ「知財ハンター協会」の形成へとつながりました。

素晴らしい技術があまり知られずに一握りの人しかアクセスできず、本来その技術を必要としている社会課題や地域のニーズに繋げる仕組みが十分でない――それが僕らの向き合う大きな壁です。

この5年間、知財図鑑は「面白い知財をビジネスにどう活かすか?」という問いに向き合い、挑戦を続けてきました。

その解決策のひとつが、知財×AI のサービス「ideaflow」であり、誰もが技術を育てる「発展家」の存在です。

知財図鑑が目指すのは、知財という「アイデアの種」を社会全体で育て、みんなでドラえもんの「ひみつ道具」のような夢を実現する世界。

この先どれだけの「ひみつ道具」が生まれるか、そこに力を注いでいきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

(関連記事「社会全体で「ひみつ道具」を生み出す未来─知財図鑑の5周年を迎えて」 (荒井亮 note))

(関連記事「知財図鑑はなぜ、ideaflowを作ったのか?」 (荒井亮 note))

● プロトタイピングのイマジネーションを爆発させる (宮田 大/知財図鑑 取締役・クリエイティブディレクター)

テクノロジーを社会に実装する際、制作初期にほぼ確実に行われる行為があります。それは、プロトタイプと呼ばれる「試作品」をつくることです。

僕は、そこにコンセプトとデザインを持ち込み、イマジネーションを爆発させることが極めて重要だと考えています。

ビリヤードの球を落とすとき、最初のショットにおける角度や速度が非常に重要だと言われています。ロケットも、最初の角度がほんの少し違うだけで、到着する場所が何万kmもずれることがあります。

プロジェクトもそれと同じで、とにかく「ファーストインパクト」が、そのプロジェクトの引力を決めると僕は思っています。

この知財図鑑は、そのファーストインパクトに大きな力を与えてくれるWEBメディアです。膨大な知財データベース、イシューから逆算できるテクノロジー、アイデアへの刺激を与えてくれる「妄想プロジェクト」、そして高速アーカイブされるレポートやコラム。

プロトタイプ制作、ひいてはテクノロジーを用いたプロジェクトに関わるデザイナーやアーティスト、クリエイターにとって、この知財図鑑はまるでホールアース・カタログのような存在ではないでしょうか。

5周年おめでとうございます!

2020年後期〜2021年

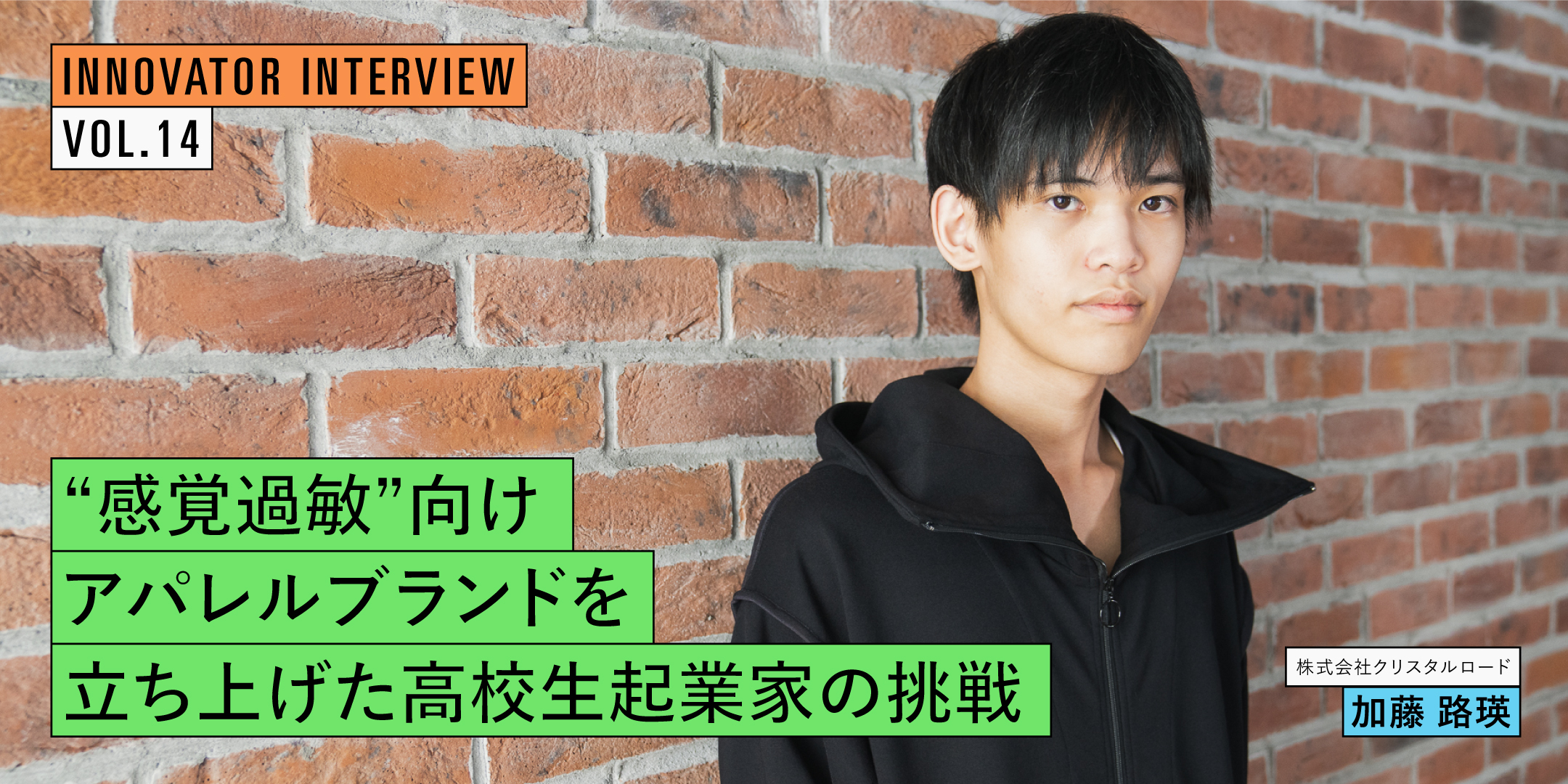

●知財図鑑との出会い(加藤 路瑛/株式会社クリスタルロード代表取締役、感覚過敏研究所 所長)

私は知財図鑑のオフィスのある日本橋実験場にオフィスを借りており、出村さんや荒井さんから直接だったのかSNSの投稿だったのかは記憶がありませんが、知財図鑑ができた当時から知っていました。

知財図鑑は2020年設立だと思いますが、その頃、社会は新型コロナのパンデミックで大変な時期でした。マスク社会の中で、感覚過敏でマスクがつけられない人の飛沫対策の1つとして、「せんすマスク®︎」を考案して発表したら、中学生起業家のアイディアということもあってか、ネットやテレビでたくさん取り上げられました。

そして、ある日、知財図鑑から「せんすマスクを知財図鑑で紹介するね」と連絡いただいたのです。びっくりしました!この5年で3アイテム、知財図鑑で掲載いただいています。高度なテクノロジーの知財が多い中、ローテクアイテムを掲載いただいただくのは、恐縮する気持ちもございますが、これからも発明をしてきたいですし、知財図鑑のお役に立てることがあれば嬉しいなと思います。そして何より、面白い知財に触れることができて楽しいです。

●知財図鑑との出会い(motok)

2020年9月ごろパナソニックのリリースをみて知財図鑑を知りワクワクが止まらなかった。

引用:「パナソニックと知財図鑑が知財を活用した「未来実装パートナー」の募集を開始。パートナーとの共創を通じ、新たな価値創出を推進。」

知財業界にずっと物足りなさを感じ、知財業務を探求していくほどどこか虚しさや不安を感じていた。軸足は知財業界にしっかりと置きつつ、利き足の置き場がずっと見つからず居心地が悪かった。2020年、知財図鑑と出会い、利き足の置き場が見つかった気がした。

この動画を何回もみて、いつかこの人たちと仲間になるって周りに話していた。

この頃から、知財部が発明をして資産を作るということだけではなく、「これからは発明ではなく、知財部がビジネスをプロデュースする」と言い始め、通常の知財業務を他のメンバーに任せて1人で攻めに出ていった(その2年後、攻めのチームを作ることになる)。

2021年4月、僕の想いを知る人物を介して荒井さんと出会うことになる。

そこから社内版知財図鑑を作り、社員に夢を見せることが自分の役目だと考え、深く知財図鑑と関わっていくことになる。(なお、2021年、このイベントは申し込んでライブ配信を聞いてた。)たしかryoarさんから「DAO的な組織を作りたい」と相談を受け、2022年8月、知財ハンター協会に入るためにディスコードを始めることとなる。

この頃、ryoarさんからSHOWGOさんのvoicyを教えてもらい、知財業界からはみ出した自分が知財業界を拡張し、それによって誰かに良い影響を与えることができれば良いなと思い始め、自己ブランディングも始めることとなる。

色々と知財図鑑社と新しいことを進め、気づけば知財図鑑に掲載して頂き、未来妄想をし、毎年色んなところで登壇オファーを頂けるようにもなり、アイデアの発展家となり、いまや知財業界の可能性を広める活動をしている存在になってしまう。そうこうして、知財ハンター協会でグッズ作ったり、カルタ作ったり、、、

知財図鑑のおかげで人生が楽しく、自分の利き足で仕事ができ、社会に対して良いパフォーマンスを発揮できるようになった気がする。

●私と知財図鑑(出会い:2021年7月)(Uchida)

かわいい特許図面を紹介するnote記事を書いたところ、出村さんからDMをいただいた。ただただ嬉しかった。特許というマニアックな世界と一般社会との、架け橋になれた気がしたからだ。

「知財」というと、どうしても特許権などの知的財産権について語られることが多い。そんな世の中に対して感じていた違和感を和らげてくれたのが知財図鑑であり、救世主だと思った。当時ほぼ無職で彷徨っていた私にとって、光だった。

今後も知財図鑑のさらなる発展を願いたい。「知財」の定義は、「ちょっとしたいいアイデア」くらいに広く捉えて、皆で共通認識を持つのがよいのかもしれない。いっそのこと文字も大きくして、“知財”=「矢口貝才」と表現してもいいのかもしれない。

●5周年おめでとうございます。(若林裕介:弁理士 / 吉田・若林特許事務所)

5年というと長い感じがしますが、知財図鑑を設立される前にご相談いただいたのが昨日のことのようです。当時は、とてもハードルの高そうな目標を持たれていて驚きましたが、非常に面白い取り組みであり、知財図鑑が成長すれば知財業界全体の底上げにつながるのではないかと思い、お手伝いさせていただきたいと申し出たのを覚えています。

私は、以前より、知財(特に特許)の敷居を下げて、もっと沢山の人たちに身近な権利として利用してもらいたいと思っていました。日本の特許出願の大部分(実に80%以上)は大企業によってなされているのが現状で、もっと中小企業(特にスタートアップ企業)による知財の利用が進まないと日本の将来は厳しいというのが理由です。

そのために、微力ながら理系の学生向けの知財の講義を行う等自分のできることを続けていましたが、そんなときに、知財図鑑の話を聞いて、日本における知財のプレゼンスを大きく飛躍させる起爆剤になるのではないかという期待を持ちました。

今となっては、知財図鑑は業界では非常に有名な存在になり、知財と関係ない業種の方々にも多く知られる存在になっており、当初の私の期待を超える速度で成長を遂げています。さらに、昨年からは、「ideaflow」をリリースする等、面白い取り組みで知財業界に大きなインパクトを与えており、さらなる成長を楽しみにしているところです。

今後も沢山面白い取り組みをされるのだと思いますので、さらなる成長のお手伝いをさせていただければ幸いです。

●【知財図鑑との出会い】 (ショーン鈴木)

たまたまXを見ていたら、「知財図鑑」なるものをタイムラインにて発見。

当時、知財との接点を探していた私にとって、その図鑑は色んな意味で「未来」を予感させた。

その後、大病を患い約10時間にも及ぶ手術を受け療養生活を送る中で、自分なりに紹介されていた発明を解釈しSNSで発表していたら、実は知財図鑑の中でも「(活動を)応援」している人がいると話題になっていたのが縁で、現在知財ハンター理事として、色々な経験をいただいており、それがまた他の縁を呼んでいる気がする。

なかでも、自由研究アワードで審査員を務めたことが思い出深い。特にまだまだ年端もいかない子供たちが自分の興味を形にしていくこと、それ自体が「知財」である。知財ハンター及びDAO型コミュニティ「知財ハンター協会」の理事活動を通して、「未来」に出会う。その好奇心を忘れないように日々邁進していきたい。

●ドラえもんの道具のようにワクワクする未来が詰まった触媒メディア(福島 由香/知財図鑑編集部)

知財図鑑のことを知ったのは、どこで何がきっかけか覚えていないのですが、いつも間にかスッと目に入ってきた時に「ドラえもんのひみつ道具のようにワクワクする未来が詰まっている」メディアだな、と思ったことを覚えています。当時カナダに数年移住して生活していましたが、過去にデザイン広告を売ったりECサイトを運用していたので、「これは読者に届けるものが“モノ”じゃなく、“アイデア”が売りものなんだ」「ドラえもんを召喚できて四次元ポケットから“ワクワクする未来”を出してくれるメディアだ」、と思いました。

その後、知財ハンターとして、編集部として関わっていくわけですが、好きなところは全国津々浦々から「知財ハンター」が集結していて、世の“すごい知財”をハントするところ。とにかく「すごい知財」ってだけで推薦できるのがとても良い。ここではアイデアは全て発明品。過去の集合知である特許図面を勝手に解説してしまうところも好きです。

AIの登場でアイデアの起源の概念が変わりそうですが、SF小説家、ジュール・ヴェルヌの言葉『人間が想像できることは、人間が必ず実現できる。』のように、はたまた藤子・F・不二雄先生へ捧ぐ「こんなこといいな できたらいいなあんなゆめ こんなゆめ いっぱいあるけど」ワクワクする未来を召喚して、世界中のどこでも見た人に良い未来が届く触媒になりますように。

2023年前期〜

特徴的な出来事:

知財図鑑から初の著書『妄想と具現 』が発売

●知財図鑑との出会い・想い出 (hayataka)

私と知財図鑑の出会いは2023年4月、出村さんが書いた『妄想と具現』という本です。

知財や科学技術をクリエイターから見ると、こんなに面白い妄想が生まれるのかと衝撃的でした。さらに妄想したモノを、実際に作って体験できる形で世の中に発信し、そこに色んな方々から共感やツッコミを入れて具現化していく。

Konelのクリエイティブ・ものづくり、知財図鑑というメディアの融合に、ものすごくワクワクしました。

出会いから約2年、知財図鑑・知財ハンター協会との想い出は沢山ありますが、私が一つ挙げるとしたら、やはり「知財図鑑Podcast generated by AI」でしょうか。

2023年6月、世界中でChatGPTの可能性を探っている中、Podcast好きの私は「世の中の記事や論文といった活字メディアを、AIによって対話形式のPodcastに変換できたら、いつでも聴けるのではないか」と閃き、知財図鑑の記事を元に試しに一つ作ってみました。音声データをコミュニティに投稿してみると、みんなから「面白い!」「もっと短くしたほうが良い」「こんな声が良い」といった反応をすぐにいただきました。

このアイデアについてみんなで話してみると、これは記事→Podcastだけの話ではないと気づきました。あらゆるメディア間を生成AIによって変換でき、ユーザーが好きな形で情報摂取できる「メディアトランスフォーメーション」という世界観が私の中で醸成されていきました。そして、この世界観とプロトタイプを踏まえ、生成AIによるPodcastを知財図鑑と一緒に配信していくことになりました。

最終的には、2023年7月から2024年7月の1年間で、全50エピソードを配信してシーズン1を終えました。その後、シーズン2に向けて、全自動で記事から音声まで生成する仕組みを作ろうと思っていた矢先、Googleからあらゆる情報ソースを対話Podcast化するツールがリリースされました(illuminateやNotebookLM)。これまで自分が妄想して具現化していたものが、Googleでも同様に注目されており、世の中にリリースされて嬉しかったです。

冒頭に紹介した『妄想と具現』の中で好きな言葉があります。

「0→1(ゼロイチ)だけでなく、0→0.1も大事。両方を並走させよう。」

ゼロイチという新規事業開発は大きな苦労を伴いますが、0.1くらいの妄想をたくさん生み出すことも大事。肩肘張らずに行こう!というメッセージだと解釈しています。まさに、知財図鑑・知財ハンター協会は、誰もが0→0.1を持ち寄り、発展させていける場所だと思います。

実は、IDEAFLOWというPodcast番組のシーズン2を、2024年12月から荒井さんと始めました!今回のテーマは「メタサイエンス」です。研究エコシステムを拡張・改革していくアントレプレナーたちをお呼びして、深掘りしていきます。

1年間、生成AIでPodcast制作をした後、まさか人間同士でやるとは想像していなかったので、自分でも驚いています。あの頃に投げた「生成AIでPodcastをつくる」という0.1の妄想が、今もなお、知財図鑑・知財ハンター協会のおかげで発展し続けているのかなと感じています。

2023年後期〜2024年

特徴的な出来事:

知財をクリエイティブに楽しむコミュニティ「知財ハンター協会」設立

知財図鑑インターンプログラム 「CHIZAI YOUTH」開始

●印象的だった経験(河原晴馬/知財図鑑インターン CHIZAI YOUTH 1期生)

上京したばかりの頃、DAO型のシェアハウス「Roopt神楽坂DAO」に住んでいました。家賃はトークンで支払い、住民同士のちょっとした協力や食料のシェアがリワードとして評価・可視化される。さらに、トークン保有者同士が議論や投票を通じて予算の使い道を決め、住環境を向上させていく……そんなめちゃくちゃ楽しい自律運営型シェアハウスです!そこに住んでいた先輩であり、ChatGPT研究所の @kai さんが当時知財図鑑でインターンをしていて知財図鑑を紹介してもらいました。その後kaiさんのAI分野での独立を機にインターンに参加することになりました。

Podcast番組『IDEA FLOW』のアシスタントの仕事が特に好きでした。

IDEA FLOWは、毎回Web3の最先端で活躍するゲストをお招きし、 @asamisscreamさん@ryoarさんとの対話を通じて、その方の活動や経歴、価値観を深掘りしていく番組です。僕はアシスタントとして、事前にゲストの方のリサーチを行い、経歴・活動内容・人となりをざっくりと掴みつつ、トークを深掘るための取っ掛かりをたくさん見つけておく役割をしていました。Podcastの収録では事前に大量にリサーチしていたことでゲストのお話にとても引き込まれ、インスピレーションに満ちた時間でした。

特に印象に残っているのは、チケミーの宮下さんの回、Proof of XのNIINOMIさん&NORIさんの回、デジタルファッションデザイナーのキョウダカンジさんの回です!IDEAFLOW (Season1)では、合計13名のゲストをお迎えしました。どの回もユニークで面白く、リサーチしたことやPodcastで配信した内容は、今でも鮮明に記憶にあります。

(▶︎Podcast番組『IDEA FLOW』)

僕の興味関心の方向性は、知財図鑑での取材の経験やイベント参加の経験から大きな影響を受けています。また、知財図鑑のインターンで出会った多くの方々に、今取り組んでいるキョンジビエ事業(まだ始まってませんが、いよいよ始められそうです!)を応援していただいていて、本当に有難いです。

●知財図鑑、知財ハンター協会との出会い(佐藤 適斎)

遡ってみると、2022年の10月に知財ハンター協会で初めてのつぶやきをしていました。

ちょうどその頃、関わっていた某お役所系の協創の仕組みの発展方法について夜中3時に突然ひらめいてしまい、、、、さらになぜかまた勝手に頭の中で紐づいた某DAOの雑談チャネルに思いついた妄想長文を突如書きなぐってスッキリして寝る、という中学生のような暴れん坊っぷりを発動してしまったのですが(今思うと超恥ずかしい)

朝起きたら、知財図鑑編集長の荒井さんから「面白いから話ししましょう」と優しい声をかけてもらい、その流れから紹介いただいたのが始まりです♪

印象に残っていること

色々あるのですが、初期の思い出としては、NeoTokyoPunksで山梨の水素エネルギーをテーマにした漫画作成というPJがあり、その技術支援というのがありました。SFの世界と、近未来の技術の話をうまくつなぎ合わせていくのは非常に楽しかったです。

また、知財ダイナーでは、毎回毎回出会える方から強烈なカルチャーショックをいただき毎回打ちのめされて帰宅してます♪

●知財ハンター協会でコミュマネとして関わって(いっぽ)

私が知財ハンター協会を知ったのは、モトックさんの何気ないランチポストへのリプがきっかけ。最初は「知財」と聞いてお堅いイメージがあり、ちょっと尻込みしてました。でも、実際にコミュニティをのぞいてみると、最新技術や画期的な発明など刺激的な情報が満載で、週1回のランチ会も和やかで楽しい。子育て中の私でも「知財って日常とつながっていて面白い世界なんだ」と気づかされました。

知財ハントチャンネルに投稿される情報が、想像以上にバラエティ豊かで刺激的。最新技術のニュースや画期的な発明など、普段の生活ではなかなか触れない分野ばかりです。子育て真っ最中の私でも「こんなアイデアがあるんだ!」と毎回ワクワク。知財ってまだまだ未知の世界が広がっているんだなと感じるばかり。

ある日、こばりんさんが勧めてくれた「知的財産管理検定」をみんなで受験することに。弁理士さんや有資格者の方々が質問に答えてくれるおかげで、抵抗なく勉強できた。結果は無事3級に合格! 大人になってからの学びは、想像以上にワクワクするものでした。今ではボードメンバーとしてコミュニティをもっと盛り上げようと活動中です。「知財」というキーワードが、こんなにも私の世界を広げるなんて思わなかったな。これからも驚きや感動に満ちた“知財の冒険”を続けていきたいと思います。

●知財図鑑との出会い(小針美紀)

私が知財ハンター協会を知ったのは、メンバーの方によるX(旧Twitter)での投稿がきっかけでした。

サイトを訪れた際に目に飛び込んできたのは、洗練されたイラストレーションと「そのひらめきで、世界がきらめく」という心惹かれるコピー。思わず「Discordに参加する」ボタンを即座に押したのを覚えています。

Discordに参加して間もない頃、「RICHOさんの3Lに行ってみよう」という話題が上がり、初めてリアルで知財ハンター協会のメンバーとお会いする機会がありました。その場では新しいテクノロジーや知財に関する話題で盛り上がり、一気に距離が縮まりました。

もともと先端技術に興味があった私にとって、知財ハンター協会はすぐに大切なコミュニティとなり、今では理事として活動しています。

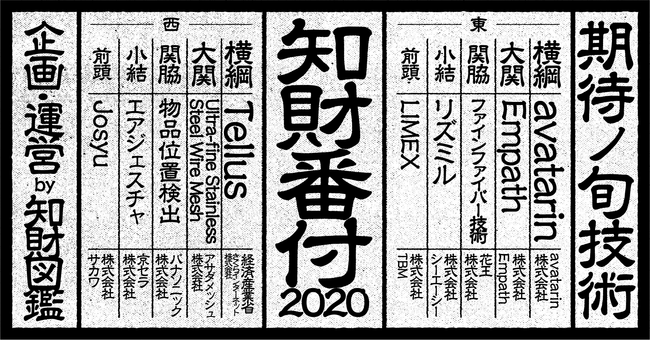

その中でも特に印象深いのは、「知財番付」の審査員を務めた経験。知財図鑑に掲載された多種多様な新技術や研究に触れ、知財が持つ可能性に改めて驚きました。また、知財ハンター協会での活動を通じて得たご縁が、素敵な仕事にもつながっています。

協会のメンバーとの対話や協働を通じて、新たなインスピレーションを得る場面が数多くあり、私自身の視野を広げる大きなきっかけとなっています。今後もこのコミュニティで得られる驚きや楽しみを、さらなるひらめきに変え、世界がきらめいたらいいな。そんな風に思っています。

●印象に残っているできごと(スガ/知財図鑑インターン CHIZAI YOUTH)

知財ハンター協会に入ったことで、一度落ちてしまった知的財産管理技能士検定2級の勉強を継続するモチベーションを得られました!Discordのコミュニティを活用しながら学ぶことで楽しく頑張れたのは本当に大きな経験でした。無事合格できてよかったです!!

印象的な知財やニュース

特に昨年、自然由来の素材を活かした「マッシュルームレザー」のような革新的な知財の進化を目にしてワクワクしました。また、生成AIの進化も日々目が離せません!AI系ツールや検索AIの発展はすごく、イラストレーターや学生として勉強になることばかりです。ただ、AIが自分の仕事に影響を与えるのでは…という不安もあります。でも、知財検定や知財図鑑での活動を通じて得た知識や経験は、間違いなく自分を支える力になっていると思います。

知財図鑑との出会い

インターンとして活動を始めたことで、面白い知財や新たな発明に触れる機会がたくさんありました。実際に取材に行ったり現地に赴く貴重な経験ができたことが印象に残っています。

ハンター協会に入ってからは「知る楽しさ」「学ぶ楽しさ」を再発見しました!

●知財を民主化した、皆に愛されるメディア&コミュニティ(丑田 美奈子/知財図鑑 黎明期メンバー)

知財図鑑誕生の頃を知る身としては、「知財?難しそう…」というのが正直な第一印象でした。それはテクノロジーやいわゆる“理系“な世界に苦手意識があったから。一方でその意義や可能性は感じていたので、「最もアナログな知財ハンターになろう」と心に決め、編集部の端っこで時々お手伝いをしていました。

特に印象深いのは「超・自由研究アワード」。“小学生の研究を知財として捉え、その価値と可能性を正当に評価して世に出そう” というコンセプトには、知財を一部の限られた人たちのものでなく、もっとオープンに柔軟に捉えようという知財図鑑の意志を感じます。決して理系な世界に閉じず、料理レシピ開発やゲームまでを対象とすることで、本当の意味での“自由“研究を目指したのです。そして回を追うごとにレベルアップし濃密なものになっていく小学生たちの研究に心底感心し、目を輝かせて審査する大人たちを見ていると、「知財とは誰もが生み出せるものである」という原点に立ち帰ることができました。

(自由研究への想いはこちらのnoteにも)

5年の時を経て、このメディア&コミュニティに関わる人の層も数も飛躍的に増えました。小学生も、研究者も、企業も、主婦も。すべての人のクリエイティビティを刺激し愛される、“みんなの場所“としてこれからもあり続ることを願って。そして、そんな場を作るために毎日ゴリゴリに動いている編集部メンバーに敬意を表して。

5周年、おめでとう!

編集後記

いかがでしたか?今回、5周年を振り返り、知財図鑑に向けてコメントを募集させていただきました。

また、知財図鑑では、知財ハンターのためのコミュニティ「知財ハンター協会」のDiscordを立ち上げて活動をしています。web3型のDAO(自律分散型組織)を目指して、少しずつ活動を本格化させていきますので、ご興味のある方はぜひ下記よりご連絡ください。「知財をオープンに」をヴィジョンとして掲げるメディアとして、妄想の伴走、ビジュアライズ、そして発信のお手伝いをしていきたいと考えています。これからも知財図鑑をよろしくお願いいたします。

↓知財図鑑・知財ハンターへのお問い合わせはこちら ↓

https://chizaizukan.com/contact

企画・編集:福島 由香