Pickup

Tech Direction Awards受賞作品

2025.08.15

レポート

「第2回 テクニカルディレクションアワード」の授賞式が開催―優秀なテクニカルディレクションの17作品を表彰

一般社団法人 テクニカルディレクターズアソシエーション

一般社団法人テクニカルディレクターズアソシエーションによる、テクニカルディレクションの優秀なプロジェクトを表彰するアワード「第2回 Tech Direction Awards(テクニカルディレクションアワード)」の授賞式が2025年8月6日(水)に開催され、部門合計152件から、受賞作品が表彰された。

「テクニカルディレクションアワード(Tech Direction Awards)」は、デジタル技術を駆使したプロジェクトにおける優れたテクニカルディレクションを表彰するためのアワード。授賞式では、各部門において選ばれたファイナリストがその成果や審査員による総評とともに紹介され、YouTube配信とともに発表された。(授賞式の様子はこちら・YouTube配信アーカイブ)

本記事では、授賞式の様子と受賞作品を順に紹介する。

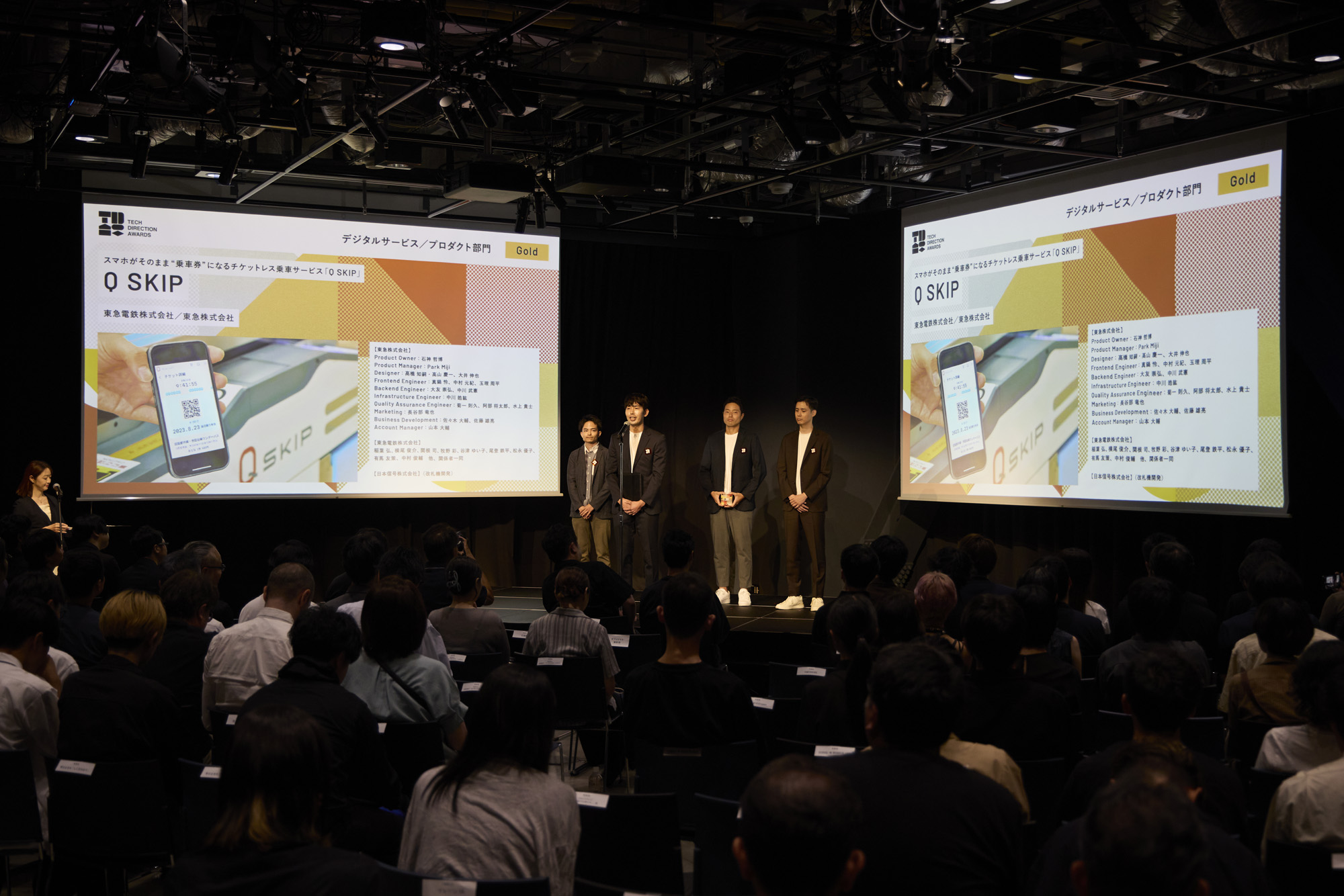

デジタルサービス/プロダクト部門

Gold賞 Q SKIP/東急電鉄株式会社、東急株式会社

デジタルサービス部門 Gold受賞となったのは、スマホがそのまま“乗車券”になるチケットレス乗車サービス「Q SKIP」。スマートフォンに表示されたQRコードを、本システムに対応した改札機にかざすだけで、東急線全駅をスムーズに通過可能。直感的かつストレスフリーな体験を実現する。

〈審査員コメント〉

新型改札機との連携を含むハード・ソフトの協調設計、多様な交通手段への対応、堅牢なセキュリティ設計など、技術的完成度が高く、鉄道業界においてアジャイル開発を導入し、サービス価値の検証と改善をスピーディかつ着実に進めている。店舗オペレーションへの影響を最小限に抑えながら、ユーザー利便性を最大化するバランス感覚は秀逸で、社会実装を見据えたテクニカルディレクションの優れた実践例といえます。(高尾 航大)

首都圏を支える大規模なインフラサービスでありながら、従来の「完璧を目指す」開発スタイルではなく、小さな実験を重ねながら段階的に開発を進める設計方針が採られていました。改札がない場所では目視で対応可能とするなど、人的オペレーションによって補完するUX設計も印象的。バランス感覚に富んだ意思決定は、優れたテクニカルディレクションを感じさせ、今後の社会インフラ開発における一つのベンチマークを提示している。(荻野 靖洋)

Silver賞 IoT文具「大人のやる気ペン」/株式会社PFU

デジタルサービス/プロダクト部門 Silver受賞となったのは、書く動きで“やる気”を可視化する習慣化設計のIoTペン「大人のやる気ペン」。普段のペンに取り付けるだけで、加速度センサーでペンで勉強した時間を計測し、、勉強への取組みを記録・分析する。学習量をリアルタイムに確認でき、日々の学習時間がグラフやカレンダーで「見える化」され、学習の習慣化をサポートする。単なる学習記録ツールではなく、ゲーム要素やコミュニティ機能を通じて、孤独な大人の学習に寄り添い「学び続ける人々」をサポートする製品だ。

〈審査員コメント〉

ヒット商品「しゅくだいやる気ペン」で採用された、センサは加速度センサのみというシンプルな構成を踏襲しつつ、大人向けに最適化したテクニカルディレクションが評価されました。充電持続性やペンの交換機構など、プロダクトとアプリの両面で優れたUX。(高尾 航大)

過去プロダクトのナレッジを最大限に活用しつつ、ペンの形状の自由化、軽量化、バッテリーの長寿命化、アプリケーションの開発といった要素すべてが、「学習をより楽しくする体験」という一点に向けて統合されています。プロダクトのあるべき姿を追求し、技術的課題に真摯に向き合う姿勢からは、優れたテクニカルディレクションを感じます。(荻野 靖洋)

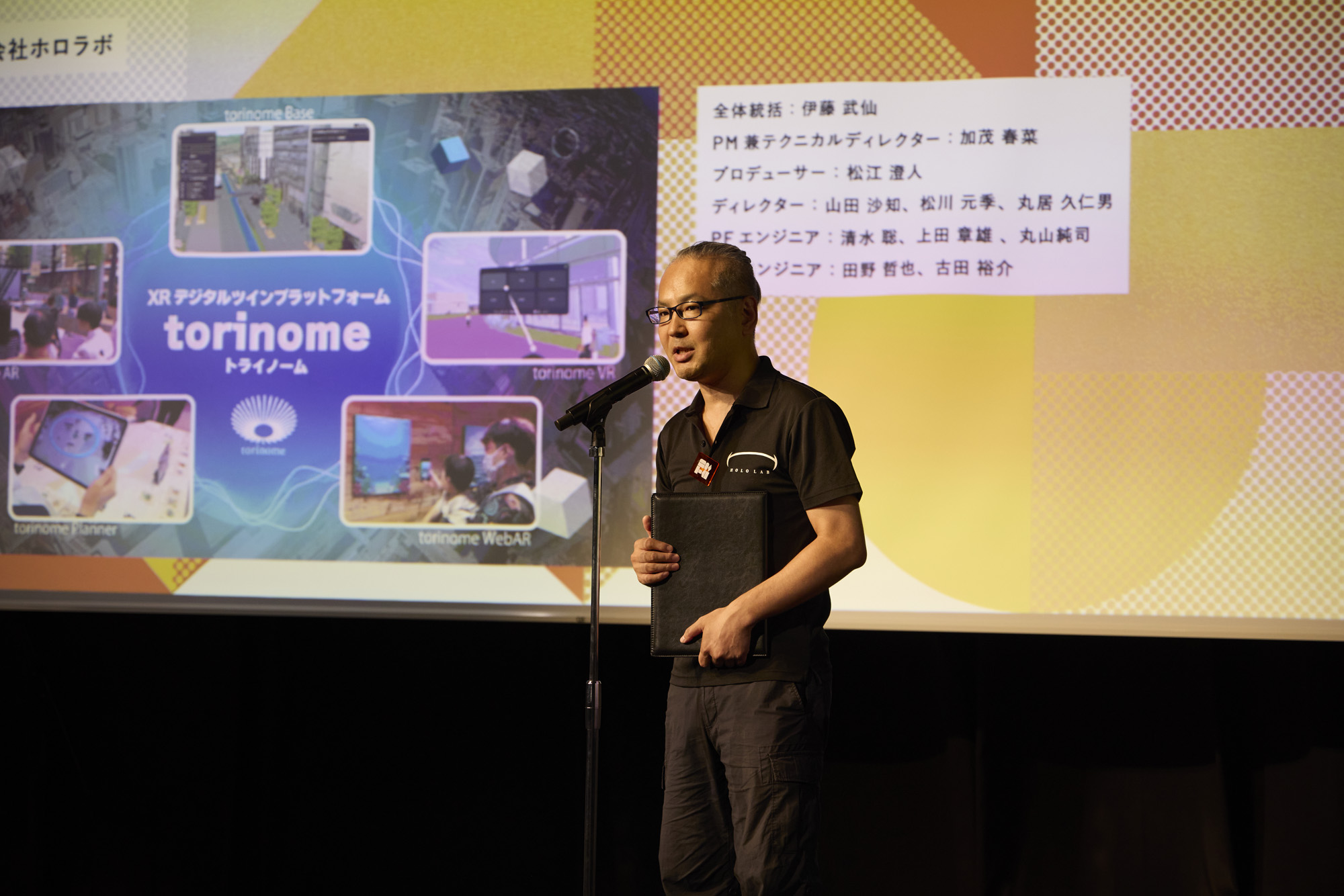

Bronze賞 torinome - XRデジタルツインプラットフォーム/株式会社ホロラボ

デジタルサービス/プロダクト部門 Bronze賞は、国土交通省の3D都市モデル「PLATEAU」とXR技術を融合し、空間上の多様な情報を現実に重ねて可視化・共有するXRプラットフォーム「torinome」。3次元人流データを3D都市モデルに重ねることで、都市空間の“現在”を視覚的に捉えながら未来の構想を検討する体験が可能。「都市のデータをひらき、誰もが空間と未来に関われる社会をつくる」というPLATEAUの理念を体現し、新たな空間技術や社会ニーズに柔軟に応える基幹システムとして構築されている。まちづくりに限らず、教育・災害・観光・研究など多様な領域で活用可能な、持続性と拡張性に富むXRデジタルツイン基盤だ。

〈審査員コメント〉

PLATEAUやGoogle Maps Tile APIなど、特定の地理データに限定せず、多様な視点から検証が行える設計は、都市開発DXとしての本質を追求している点で非常に優れています。また、Web・iPad・VRといった多様なデバイスに対応し、まちづくりや教育の現場で得られるフィードバックを即座に反映しながら、迅速な意思決定を実現可能にし、拡張性と柔軟性を備えた設計思想は、技術・制度・人を有機的に結びつける必要性がある領域のテクニカルディレクションとして、高い評価を得ました。(高尾 航大)

XRマップ基盤として、データフォーマットの統合という、地味ながら重要な課題に丁寧に取り組んでいる点が、優れたテクニカルディレクションとして評価されました。MIT Media LabのCityScopeに通じる視座を持ちつつ、Web・AR・カードUIなど多様なUXに対応することで、都市開発における意思決定や合意形成ツールとしての展開が期待されます。(土屋 泰洋)

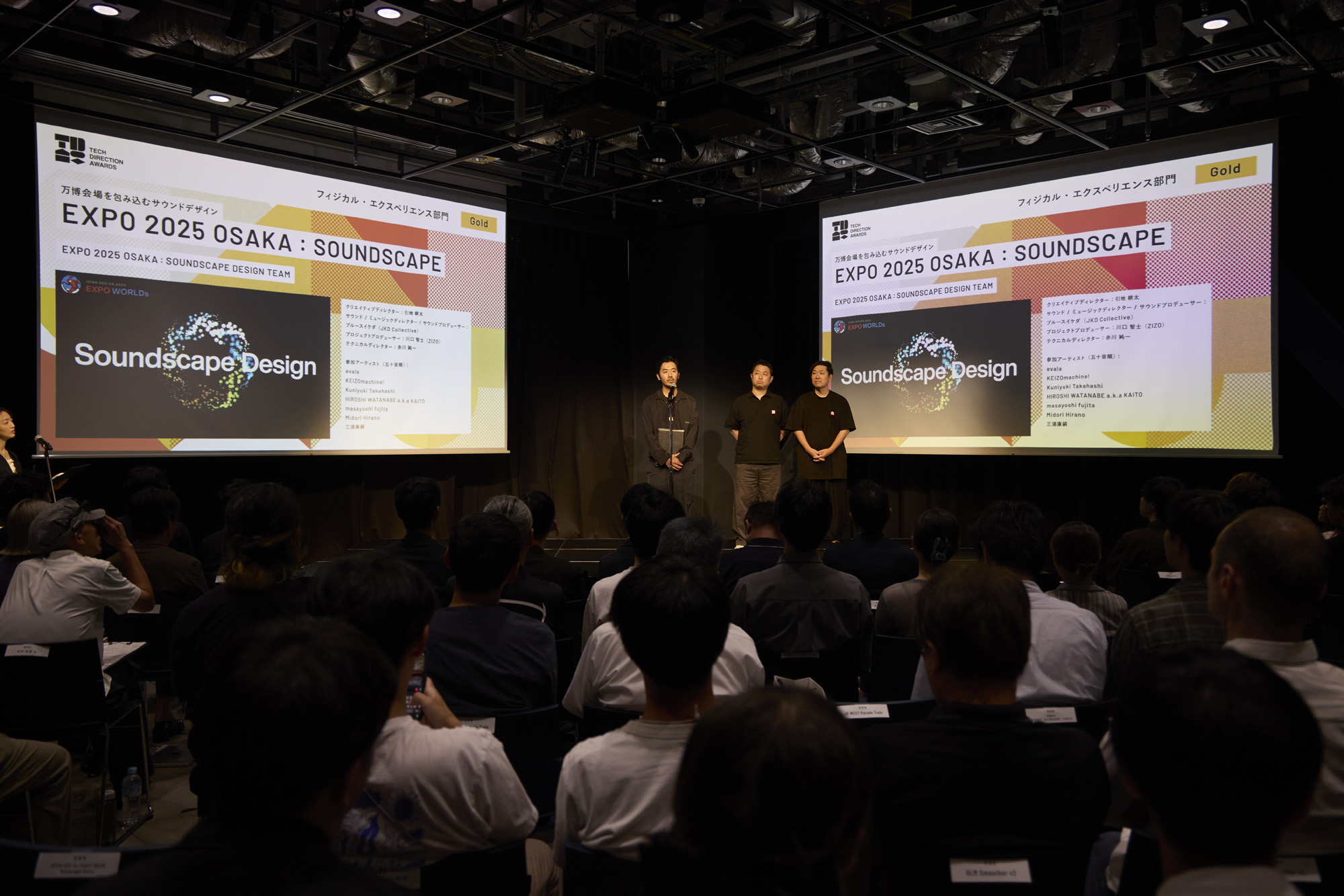

フィジカル・エクスペリエンス部門

Gold賞 EXPO 2025 OSAKA : SOUNDSCAPE/EXPO 2025 OSAKA : SOUNDSCAPE DESIGN TEAM

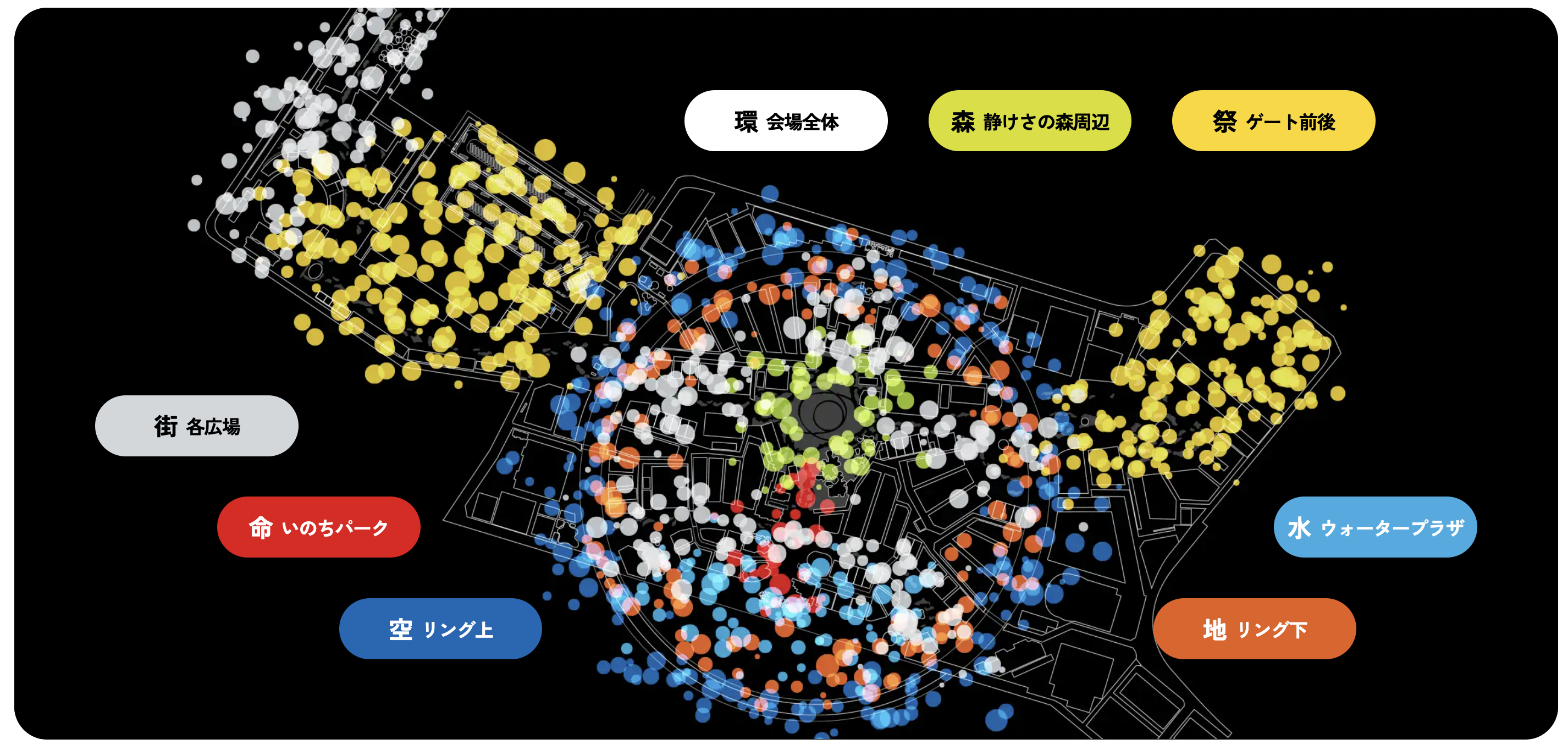

フィジカル・エクスペリエンス部門 Gold受賞となったのは、会場全体を包み込むサウンドスケープのサウンド/ミュージック「EXPO 2025 OSAKA : SOUNDSCAPE」。夢洲の会場を「地・空・水・森・街・祭・命」の7つのエリアに分け、それぞれのテーマに沿った音をデザイン。サウンドスケープのクリエイティブチームと7名のアーティストが共創し、エリアごとに異なる世界観が立ち上がる。

〈審査員コメント〉

空間における音楽演出を、多様なアーティストをアサインしながらも、キーやテンポなどの音楽のパラメーターを適切にディレクションすることで、会場全体で破綻のないインタラクティブな音楽システムを構築した点が、音楽というテクノロジーの特性を巧みに活用したテクニカルディレクションとして高く評価されました。(土屋 泰洋)

複数のアーティストに余白はありつつも共通の認識を持たせる確実な楽曲制作依頼を行い、万博会場という制約のある環境、さらにオープン前には容易に想像できないスケール感の中で実装された本プロジェクト。そのサウンドを的確にテクニカルディレクションすることで、時間軸や気候によるインタラクティブ性、エリアを跨いだうねりと一体感という新たな要素を会場全体に付加し、空間体験として成立させた点が高く評価されました。(久我 尚美)

Silver賞 6okken 拡張遊歩「まだ見ぬ世界」の歩き方/6okken/山梨県

フィジカル・エクスペリエンス部門 Silver受賞となったのは、山梨県主催「やまなしメディア芸術アワード」のメタバース企画展、リサーチ、AR/VR作品、写真作品からなる複合プロジェクト〈6okken 拡張遊歩「まだ見ぬ世界」の歩き方〉。具体的には、オーバーツーリズムの渦中にある河口湖周辺17kmの地域に、xRプラットフォーム「STYLY」上で動作するAR作品(全6ルート分、コンテンツ8箇所)を設置。鑑賞者は、ドローイング制作を行う作家 山口みいな によってまちなかに描かれた「線」を、同じ道をたどり遊歩しながら鑑賞する。

〈審査員コメント〉

長距離移動の屋外AR実装はアウトプットだけでは分からない遥かに大きい困難さがあるにも関わらず、環境的な制限や課題に対して様々な角度からのR&Dをしっかりと繰り返し、表現上や運用上に最適な実装にたどり着いている点が非常に素晴らしく、屋外ARの実装に一つのスタンダードモデルを構築した例といえます。また、培ったノウハウを惜しみなく公開するナレッジシェアの面でもとても評価できます。(松井 康彰)

類を見ない規模のAR実装と、メイキング公開を含む制作姿勢が高く評価されました。アーティストの意図に応じた技術選定と検証が的確に行われ、体験の質に技術がしっかりと貢献している点で、アイデアとテクノロジーのバランスが取れた優れたテクニカルディレクションです。(土屋 泰洋)

Bronze賞 JR WEST Parade Train/西日本旅客鉄道株式会社

フィジカル・エクスペリエンス部門 Bronze賞は、車窓の景色にリアルタイムで映像を重ねる、オープンカーのようなAR体験「JR WEST Parade Train」。大阪の街を運行する鉄道車両に於いて、車窓から撮影されたライブ映像と、GPS検知した位置情報と同期したAR演出を、鉄道車内空間にデジタル映像として上映することにより、オープンカーのような解放感と大阪の街を舞台としたパレードを走行していると感じられる鉄道車両にしている。

〈審査員コメント〉

おそらくこれまで、さまざまな企画の場で話題に上がりながらもフィジビリティなどの観点から実現が見送られてきたであろう企画を、確かなテクニカル力とタフさで見事に実装された事は高く評価出来ます。技術的な課題を一つひとつ丁寧にクリアしてきた痕跡がありながらも、鑑賞者にはそれを感じさせない仕上がりがとても素敵です。(松井 康彰)

コンテンツを目的として訪れるわけではない人々が利用する、日常の移動手段という特殊な環境。さらに、体験の場そのものが移動するという制作者泣かせの条件下においても、表現・安全・機能・運用の各面で高いクオリティを確保するための各所との連携、検証の難易度の高さが窺えます。公共交通機関での新たな体験の実現に大きく貢献したテクニカルディレクションが高く評価されました。(久我 尚美)

オンスクリーン・エクスペリエンス部門

Gold賞 青は止まれ「しじまのはて」/青は止まれ

オンスクリーン・エクスペリエンス部門 Gold受賞となったのは、QRコードと映像を融合した体験型ミュージックビデオ。次世代のプロデュースユニット『青は止まれ』のシングル『しじまのはて』のMV、およびそのMVからアクセスできるノベルゲームサイトだ。MVは、映像上で展開されるドットアニメーションの全フレームが読取可能な<QRコード>となっており、スマートフォンのカメラなどで情報を読み込みながら視聴すると、QRコードの中に仕込まれた歌詞やURLなどさまざまな情報が矢継ぎ早に表示される。

〈審査員コメント〉

アーティストからの依頼に対し、テクニカルディレクションによって期待を上回る成果を実現している点が高く評価されました。noteでは、試行錯誤の過程やノウハウが丁寧に共有されており、創作における透明性と誠実さも印象的です。また、映像コンテンツの中に隠されたメッセージを手がかりにノベルゲームアプリへと誘導するなど、QRコードの特性を活かした巧みな企画設計がなされており、視聴者を飽きさせない導線が確立されています。1枚のオンスクリーンにとどまらず、デバイスを通じて視聴者に深い感動体験を届ける、非常に完成度の高い取り組みです。(高尾 航大)

「QRコードを使ったMVを作りたい」というオーダーに対し、要件を満たしながらもギミックに縛られすぎることなく、あくまでビジュアル表現を追求するための的確なテクニカルディレクションが行われていました。映像やイラストの制作経験に基づく視点に加え、プログラミング未経験でありながらも丁寧なリサーチと試行錯誤を重ねたプロセスが、結果的に最終クオリティの向上に大きく寄与した点が印象的です。(久我 尚美)

Silver賞 OPEN HUB for Smart World - Mindscape Entry/NTTドコモビジネス株式会社

オンスクリーン・エクスペリエンス部門 Silver受賞となったのは、集中状態を地形に変換し、“チームのマインド”を風景として可視化する体験型インスタレーション「Mindscape Entry」。「脳をととのえる」プログラムを同時に体験することにより、チームとしての連帯感を高め、新たな事業コンセプトを共創するためのマインドを共有する。体験者は7台の等身大ディスプレイ〈Monoliths〉の前に立ち、脳波測定付きイヤホンを装着。イヤホンから流れる誘導音楽により脳波が同期され、リアルタイムで取得したデータが地形として可視化される。集中度が高まるほど地形は隆起し、体験者ごとにユニークな「Mindscape(マインドスケープ)」が形成される。

〈審査員コメント〉

「脳波」という生体情報を扱ったデータビジュアライゼーションやメディアアートは多々ありますが、視覚、体感の両面から体験価値を高めるアウトプットをしっかりとしたテクニカルを架け橋にして創出している点が秀逸でした。テッキーな表現だけに落ち着いてしまいそうなところをAIも効率的に使用しながら、もう一歩踏み込んだ表現に昇華させ、解像度の点でも最後の一歩まで妥協しない姿勢にテクニカルの矜持を感じます。(松井 康彰)

複数のデジタル装置を統合しつつ、それぞれの技術に対して丁寧に掘り下げながら実現された、完成度の高い企画・テクニカルディレクション。リラックス度等を実直に数値化するのではなく、波形としてアウトプットする判断は秀逸。脳波をそのまま波形として出力するのではなく、ユーザーにとって直感的に理解しやすい地形データへと変換・表現されている点も高く評価されます。AI生成画像に対してアップコンバート処理を施すなど、随所に技術的なこだわりが感じられ、技術と演出が高い次元で融合した共創体験の好例です。(高尾 航大)

Bronze賞 ポカリスエット「潜在能力は君の中。」篇/大塚製薬株式会社

デジタルサービス/プロダクト部門 Bronze賞は、CMのために全力疾走に対応した屋外ARシステムを開発した「ポカリスエット「潜在能力は君の中。」篇」。「CGを間を縫うようなカメラワーク」で、撮影現場では120mを超える実際の石階段にAR空間を開発し、リアルとデジタルを融合しながら1カットでの撮影を行った。総距離200mを駆け抜ける撮影は、出演者だけでなくカメラマンなどスタッフの体力作りも大きなチャレンジだった。

〈審査員コメント〉

ARで浮かぶオブジェクトを見ながらリアルタイムにカメラアングルを決めるというオーダーを実現するために、トラッキングシステムや撮影現場でのフィードバックシステムを構築し、さらにはポスプロへのデータ連携を考慮するなど、本制作において必要不可欠な部分を、R&Dを繰り返し確かな技術力と課題解決力で実現している点が高く評価されました。(松井 康彰)

制作スキームが確立されたCM業界と、共通言語や制作体制の異なるXRのクリエイティブ現場との連携には、CM撮影現場の意図や状況を丁寧に汲み取りながら、撮影に必要な仕組みを構築することが求められたと想像されます。「カメラマンにCGのレイアウトをリアルタイムに見せる為のアプリケーション開発」は、作品のクオリティを左右する「アングルを切る」という重要な役割を担うカメラマンにとって、不可欠なテクニカルディレクションが発揮されていたと思います。(久我 尚美)

R&D/プロトタイプ部門

Gold賞 OLM Smoother v2/株式会社オー・エル・エム・デジタル

R&D/プロトタイプ部門 Gold受賞となったのは、アニメ制作時の“ギザギザ線”を滑らかにする撮影支援ツール「OLM Smoother v2」。「OLM Smoother v2」により、アンチエイリアシング処理(滑らかにする処理)の質が向上し、修正作業が減り作業効率が大幅に上がっている。また、色空間への対応で色の再現性が高まり、調整作業も削減できています。これにより、作画段階で最終的な見た目を確認できるようになり、手戻りの削減やクリエイターの意図をより正確に反映することに貢献している。

〈審査員コメント〉

ガンマ補正によるリニアカラースペースでの処理は、色漏れ対策とともに、クオリティに大きな貢献をしていると感じました。動作速度もCPU実装で10~15msという高速性を実現しており、現場での実用を念頭に置いた研究開発が行われています。論文発表だけでなく、OLM OpenToolsとして実装を公開しており、業界のボトムアップに貢献する姿勢も評価に値します。(岡田 太一)

社内内製ツールを自社のノウハウに留めず、社外にオープンツールとして公開し、継続的に業界全体への貢献活動に繋げている点が評価されました。自社ノウハウの公開は競合優位性を保つ観点からもバランスを取るのが難しい活動ではありますが、2D線画アニメーションという日本のコンテンツ背景に根差した業界文化全体の成長につなげ牽引されるスタンスは、自社に閉じないテクニカルディレクションの形としてひとつのロールモデルになると思います。(大西 拓人)

Silver賞 FANTOUCHIE/Dentsu Lab Tokyo

R&D/プロトタイプ部門 Silver受賞となったのは、あらゆる言葉から触り心地を生成するAIシステム「FANTOUCHIE」。ユーザーが入力した言葉から触り心地を生成し、フィードバックするシステムで、触り心地の音を取得できる独自のデバイスを開発し、オノマトペと紐づいたデータセット・モデルを構築している。「洗濯したてのタオル」や「ユニコーンの角」のような架空の質感を含むテキストからも触り心地の音を生成できる。さらに振動スピーカーを用いてフィードバックを行うことで、ユーザーが様々な触り心地を体験できるようにした。

〈審査員コメント〉

LLM、感性AIアナリティクス、AudioLDMといった、異種AIを組み合わせたインテグレーションの妙が光ります。同時に、サンプルベースの音声合成にも対応しており、AIに固執することなくさまざまな可能性を試している点は、R&Dの進め方として好ましい。展示されたデモンストレーションも完成度が高く、将来の応用に向けた期待が持てる。(岡田 太一)

最終的なアウトプットが「触覚」というフィジカルな体験として成立している点が非常に興味深く、AIの応用領域として新たな着眼を感じました。感覚的な情報をテキストやオノマトペから生成するアプローチは独創性があり、想像上の質感まで再現できる点に大きな可能性を感じる、アナログな分野にテクノロジーを持ち込んだ好例。(木村 匡孝)

Bronze賞 清澄製銀/株式会社dot-hzm

R&D/プロトタイプ部門 Bronze賞は、一筆書きの線の揺らぎごと指輪にする、銀粘土の3Dプリントリング「清澄製銀」。3Dプリンティング技術と焼成することで純銀になる「銀粘土」という素材を組み合わせ、誰もが創造的にシルバーアクセサリーを制作できることを目指したプロジェクトだ。銀粘土を微量で出力できる独自開発の3Dプリンタと、iPadで描いた線をその場で3Dデータに変換するシステムを組み合わせ、直感的で自由な指輪制作を可能にしている。この仕組みによって生まれた指輪のデザインはすぐに出力でき、自らの手で磨き上げることで、純銀の指輪として完成させることができる。

〈審査員コメント〉

ファブリケーション分野でのデザインシステムの開発と創作プロセスのDXを掲げるdot-hzm社の次の打ち手として開発された自社シルバーブランドおよび3Dプリントシステム。既存技術を組み合わせ、チューニングを試行錯誤することで、銀粘土というマテリアルに向き合ったこのプロトタイプが、本システムならではの造形・体験につながり、新たなシルバーアクセサリーの新たなありかたを切り開いてくれることに期待。(大西 拓人)

完成された職人領域とも言えるジュエリー製作に対し、アプリや製造機械の開発まで踏み込んだ点に、テクニカルディレクションの強い意志と工夫の姿勢を感じました。デジタルを柔軟に活用しながら、フィジカルの中に新たな技法を生み出す取り組みは、クリエイターにとって二倍おいしい特権だと思います。(木村 匡孝)

AI部門

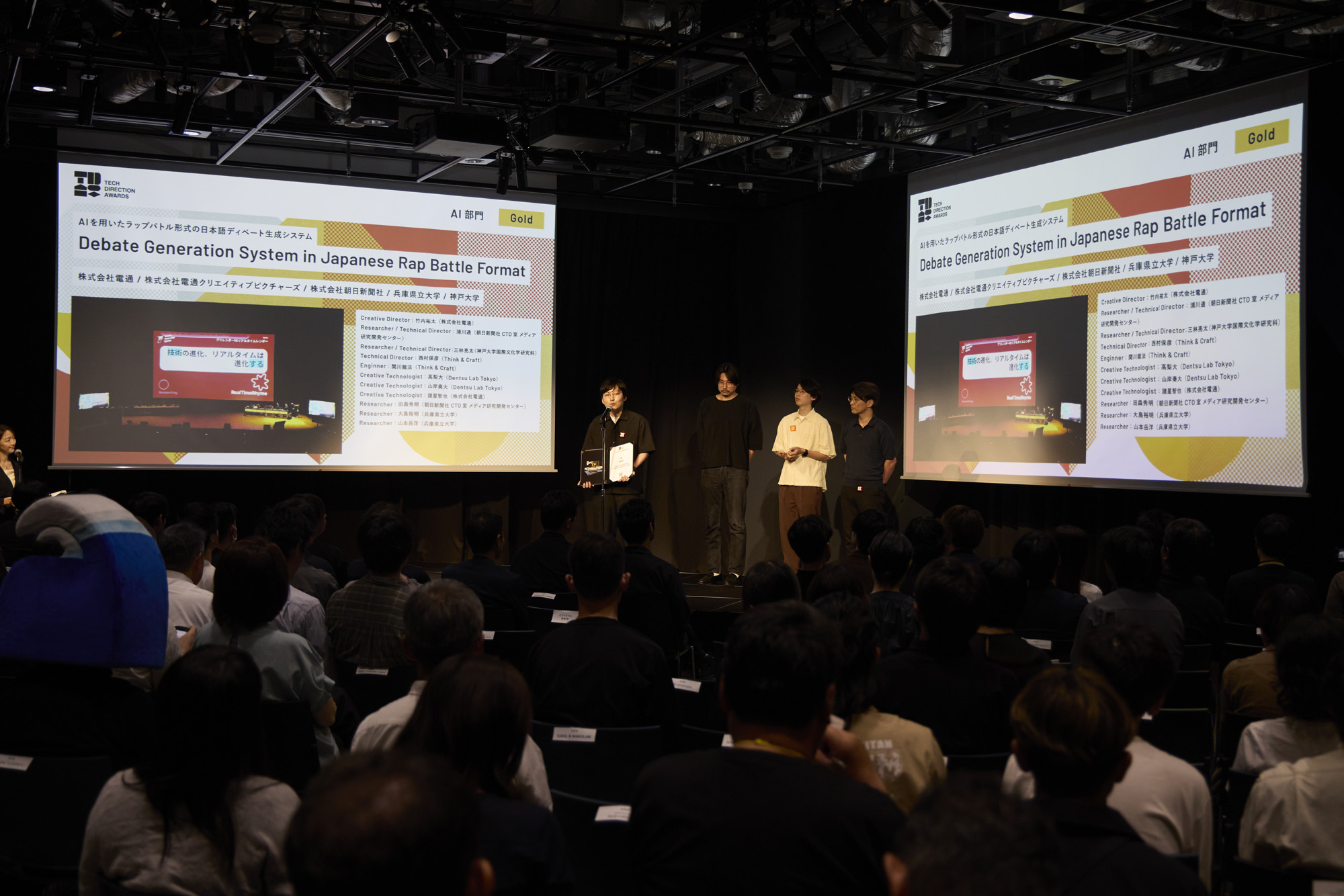

Gold賞 Debate Generation System in Japanese Rap Battle Format/株式会社電通、株式会社電通クリエイティブピクチャーズ、株式会社朝日新聞社、兵庫県立大学、神戸大学

AI部門 Gold受賞となったのは、AIを用いたラップバトル形式の日本語ディベート生成システム「Debate Generation System in Japanese Rap Battle Format」。AIを用いて様々な議論を日本語ラップバトル形式で行うシステムで、「議論」をラップバトルというエンターテイメントのフォーマットに落とすことで、まずは人の話や議論を聞くことを促す。体験を通して、誰かの意見に耳を一度傾けてみる、「議論」のはじめの一歩となることを目指している。

〈審査員コメント〉

デモンストレーションの完成度が見事。LLMに当たり障りの"ある”ことを言わせるのは、そこそこ面倒だが、どんなお題に対しても強引に対立軸を設定し、ユーモアを交えたバトルを成立させるのはなかなかの手腕。音声合成についても一聴の価値がある。既存のTTSは、日本語のイントネーションにおいて難がある場合が多いですが、本作品ではラップ特有の表現やイントネーションを含めて音声合成ができており、全体の完成度に寄与している。異業種のチーミングによるアジャイルなイテレーションがうまく回っていたことも評価した。(岡田 太一)

LLMの新しい使い方として斬新な事例。対立するディベートの文脈作りはLLMの強みだが、それらを高い完成度で表現するアプリケーション設計や合成音声の実装にも優れた工夫が見られ、技術的な成熟度も感じさせました。また、研究者や異分野のチームを巻き込みつつ、論文として知見を残す姿勢は、後に続く開発者や研究者への貢献の観点でも価値が高く、継続的な発展に向けた深い取り組みとして評価しました。(荻野 靖洋)

Silver賞 変顔スパイ/日本テレビ放送網株式会社

AI部門 Silver受賞となったのは、顔認証AIを“変顔”であざむく新感覚ゲーム特番の脱出チャレンジ「変顔スパイ」。出演者はスパイに扮し、正体を見破られないよう変顔で顔認識AIをあざむきながら脱出を目指す。制作にあたり、顔認識AIが出力する「本人の顔との一致度」をリアルタイムに可視化するシステムを内製化し、AIならではの定量評価をゲーム番組に応用し、これまでのどの放送作品とも異なる新たな演出手法を切り拓いた。海外展開にも着手し、MIP Londonに出展。番組フォーマットと自社開発技術の提供を組み合わせた、まったく新しいコンテンツビジネスに挑戦している。

〈審査員コメント〉

猫も杓子も生成AIのご時世において、生成”じゃない方”のAIの使い方が素晴らしい。番組企画自体がAIモデルに立脚して成立しており、しかもちゃんと面白い。顔認識の独自学習を行っていること、リアルタイム性の担保とSDI入出力への対応など、放送という分野における特殊な要件にうまくインテグレーションできていること、また、現場のオペレーションを想定してアプライアンスレベルまで落とし込んでいることも評価しました。(岡田 太一)

技術発案を起点に番組企画を立ち上げている点に、テクニカルディレクションが強く機能している。また、PC1台で完結する設計や、SDI対応など現場のフローを踏まえた配慮には、映像制作全体を見渡したハンドリングの妙があるが、新技術への理解と現場での堅牢なシステム設計を両立していてお見事!(木村 匡孝)

Bronze賞 人間とAIの心地よいコミュニケーションに関する実験/ベースドラム株式会社

AI部門 Bronze賞は、「人間とAIの心地よいコミュニケーションに関する実験」。ラジオというメディアを通じた、人間とAIによる共創の試みで、「ラジオ×テクノロジー」で何ができるかを模索し、人とAIの共創による2つのコンテンツを制作した。複数の生成AIを活用し、人間との対話を通じて物語を紡いだラジオドラマと、AIがディレクターとパーソナリティを自律的に担う「AI放送局」で、カメラやセンサー、ロボットアーム、音声生成AIを組み合わせ、“人間不在”でトークが進行するラジオ配信を実現した。

〈審査員コメント〉

AIの更新サイクルの速さもあり、「考えるだけで終わる」ことも多いこの分野で、企画・実装・検証をここまでスピーディに実現している点がまず凄い。“とりあえずやってみる”時間を捻出し、形にして発表するその姿勢こそ、テクニカルディレクションが効いている証。実際、のちにnotebookLMのポッドキャストなども出てきましたが、スピードもテーマも的確で、単純にすごい!(木村 匡孝)

後に続くnotebookLMの先駆けとなるプロジェクトですが、特に注目したいのが、今後の大きな課題となってくる人類とAIのコミュニケーションと言う着眼点です。テクニカルディレクションは制作の"プロセス"に関わることが多いですが、この企画内ではAIを打ち合わせに入れ、AIに指示をさせ、AIにコンテンツを作らせるというAIを活用した「作り方の再構築」を試みている点を高く評価したいと感じました。

特別賞

アーカイブデザイン賞 100+ prototypes/株式会社 博展

特別賞受賞となったのは、100以上のプロトタイプを継続的に創出・発信する実験的デザインアーカイブ「100+ prototypes」。プロジェクトの過程で生まれた試作(プロトタイプ)をアーカイブし、創造の循環を生み出すことを目指した取り組み。社内ではNotionを使い、素材や制作背景などの情報を記録・集約。社外には、「オープンスタジオ」で実物を展示。デジタルアーカイブとしてインスタグラムで公開し、展示物にはURL付きのタグが添えられており、インスタグラムのキャプション情報にアクセスできる。創造の裏側を可視化することで、技術と感性が交わる体験の奥行きを届けるプラットフォームとなっている。

〈審査員コメント〉

多かれ少なかれ、各社日の目を見なかったアイデアやプロトタイプはたくさんあると思いますが、それらの資産をどう組織内で有効に活用するかも同様に各社の抱える課題だと思います。本プロジェクトでは、社内まとめサイトに留まらず、物理的に棚を確保しての陳列や、オープンラボやInstagramでの一部社外公開、メンテナンスのための社内ツール整備および担当のローテーション制度など、持続的かつ発展しやすくするための工夫が随所にみられました。(大西 拓人)

ものづくり現場において、プロトタイプは大切な資産です。すぐに手に取れる場所に保管され、整理されていることが理想だが、実際には非常に労力がかかります。そんな中、NotionとInstagramを活用し、最小限の労力で仕組み化を実現し、さらにそのナレッジを外部にも共有している点は非常に模範的。また、フィジカルな試作品がラックに収められている様子も印象的で、「プロトタイプ」に対する真摯な姿勢が伝わってきました。(荻野 靖洋)

ユーステクニカルディレクション賞 SCHOOL IN WONDERLAND/都立田園調布高校73期3年D組

特別賞受賞となったのは、文化祭づくりをアップデートする、高校生による実践型DXモデル「SCHOOL IN WONDERLAND」。制作にあたっては、東京都知事選挙2024で使用された選挙掲示板を再利用し、低予算でありながら大規模な装飾と演出を実現した。文化祭準備で生まれる「自分が何をすべきか分からない」「完成形のイメージが共有されていない」と感じるクラスメイトが一定数存在する課題を、LiDARスキャン及び3DCGを用いた視覚的な企画説明を実施し、口頭だけでは伝わりにくかった完成形のイメージを全員で共有することで解決。さらに、20枚以上の選挙掲示板の管理や作業の進捗を一括で管理するために、Google スプレッドシートと Google Apps Script を用いたWebアプリを構築。サーバーレスかつコストゼロで運用可能である点に加え、スプレッドシートの共有機能により、クラス全員が同じシートを編集・閲覧し、施工状況をリアルタイムに反映・把握できるようになったことが、クラス全体の主体的な参加を生む大きな要因となった。

〈審査員コメント〉

高校の文化祭のクラス出展物でありながら、会場となる教室のLiDARスキャン、Blenderによる完成系シミュレーション、Googleスプレッドシートを用いた進捗管理と、商業案件で見られるようなレベルでのプロジェクトマネージメントを低コストで導入し、実現に結び付けている点に審査委員一同が驚きました。若年層でのテクニカルディレクターの芽吹きと、各種デジタル制作ツールの普及を強く感じさせる、現在において象徴的なプロジェクト。(大西 拓人)

テクノロジーを使った企画や体験づくりに注目が集まりがちですが、“チームの意思統一”や“円滑なコミュニケーション”にテクノロジーを活用することも、重要なテクニカルディレクションの意思決定だと、日々感じています。高校の文化祭という大人数が関わるプロジェクトにおいてこそ、テクノロジーの力が発揮され、チームの開発速度や最終的なアウトプットは大きくスケールしたのではないでしょうか。若きクリエイターたちの挑戦に、心から敬意を表したいと思います。(荻野 靖洋)

「第2回 Tech Direction Awards」の開催に寄せて

テクニカルディレクションアワードは、アイデアや表現だけでなく、それらを実現するためのテクニカルディレクションが優れているプロジェクトを表彰し、普段スポットライトの当たりづらい"テクニカルディレクションの重要性"を伝えることを目的として2023年に発足し、2024年に第1回テクニカルディレクションアワードが行われました。

その際、「継続こそが重要」と多くの方からお声をいただき、第1回の開催中から次回への準備を進めてまいりました。

テクニカルディレクションアワードは単なる継続ではなく、進化し続けるアワードを目指し、今年は部門を再編し、映像作品やAI、XRを活用した作品もより積極的に応募できるように間口を再編しました。また、部門に合わせて審査員も変更を行い、より多角的な視点で幅広いプロジェクトを評価できる体制を整えております。

今年は大阪万博もあり、大型のプロジェクトが多く、小規模のプロジェクトが減ったためか全体の応募数としては昨年よりやや苦戦いたしましたが、それでも部門合計152件もの素晴らしいプロジェクトにご応募をいただきました。

アワードの趣旨にご賛同いただき、さまざまな形でのご支援を賜りまして、まことにありがとうございます。今回無事アワードの授賞式が開催にこぎつけられたのも皆様のご支援あってこそでした。

一般社団法人テクニカルディレクターズアソシエーション 発起人 森岡 東洋志

「第2回 Tech Direction Awards」受賞作品

■デジタルサービス/プロダクト部門

Gold:Q SKIP(東急電鉄株式会社/東急株式会社)

Silver:IoT文具「大人のやる気ペン」(コクヨ株式会社)

Bronze:torinome - XRデジタルツインプラットフォーム(株式会社ホロラボ)

■フィジカル・エクスペリエンス部門Gold:EXPO 2025 OSAKA : SOUNDSCAPE(EXPO 2025 OSAKA : SOUNDSCAPE DESIGN TEAM)

Silver:6okken 拡張遊歩「まだ見ぬ世界」の歩き方(6okken/山梨県)

Bronze:JR WEST Parade Train(西日本旅客鉄道株式会社)

■オンスクリーン・エクスペリエンス部門Gold:青は止まれ「しじまのはて」(青は止まれ)

Silver:OPEN HUB for Smart World - Mindscape Entry(NTTドコモビジネス株式会社)

Bronze:ポカリスエット「潜在能力は君の中。」篇(大塚製薬株式会社)

■R&D/プロトタイプ部門Gold:OLM Smoother v2(株式会社オー・エル・エム・デジタル)

Silver:FANTOUCHIE(Dentsu Lab Tokyo)

Bronze:清澄製銀(株式会社dot-hzm)

■AI部門Gold:Debate Generation System in Japanese Rap Battle Format(株式会社電通/株式会社電通クリエイティブピクチャーズ/株式会社朝日新聞社/兵庫県立大学/神戸大学)

Silver:変顔スパイ(日本テレビ放送網株式会社)

Bronze:人間とAIの心地よいコミュニケーションに関する実験(ベースドラム株式会社)

■特別賞アーカイブデザイン賞:100+ prototypes(株式会社 博展)

ユーステクニカルディレクション賞:SCHOOL IN WONDERLAND(都立田園調布高校73期3年D組)

■ 審査員

大西 拓人(ソニー株式会社 技術開発研究所 技術戦略室 統括課長・テクニカルディレクター)

岡田 太一(株式会社スタッド 代表取締役 / sync.dev Tech Director, AI Architect)

荻野 靖洋(株式会社コネル テクニカルディレクター / 株式会社知財図鑑 知財ハンター)

木村 匡孝(株式会社TASKO 工場長)

久我 尚美(株式会社 博展 テクニカルディレクター)

高尾 航大(株式会社stu Producer, Technical Director)

土屋 泰洋(Dentsu Lab Tokyo Creative Director, Creative Technologist, Researcher)

松井 康彰(WOW inc. Executive Officer, Producer)

第2回テクニカルディレクションアワード ファイナリストはこちら

https://award.tech-director.org/release/finalist.pdf

プレスリリースはこちら

「Tech Direction Awards」公式サイト

授賞式の様子(YouTube配信アーカイブ)

Top Image : © 一般社団法人 テクニカルディレクターズアソシエーション